- Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

-

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

-

Lesen Sie viele Artikel kostenfrei. Newsletter bestellen, registrieren und weiterlesen.

Keine Verpflichtung - kein Abo.Sie sind bereits registriert? Anmelden

Hilfe bei der Anmeldung und Registrierung: leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de

Es gelten unsere AGB und Datenschutzbestimmungen

Die Federal Reserve wurde wegen einer Panik gegründet

Der dänische Investor und Milliardär Lars Seier Christensen warnt vor massiven Verwerfungen in der Gesellschaft und in der Wirtschaft....

Satelliten blicken längst nicht mehr nur für Militärs und Geheimdienste auf die Erde. Mit frei zugänglichen Satellitendaten und OSINT...

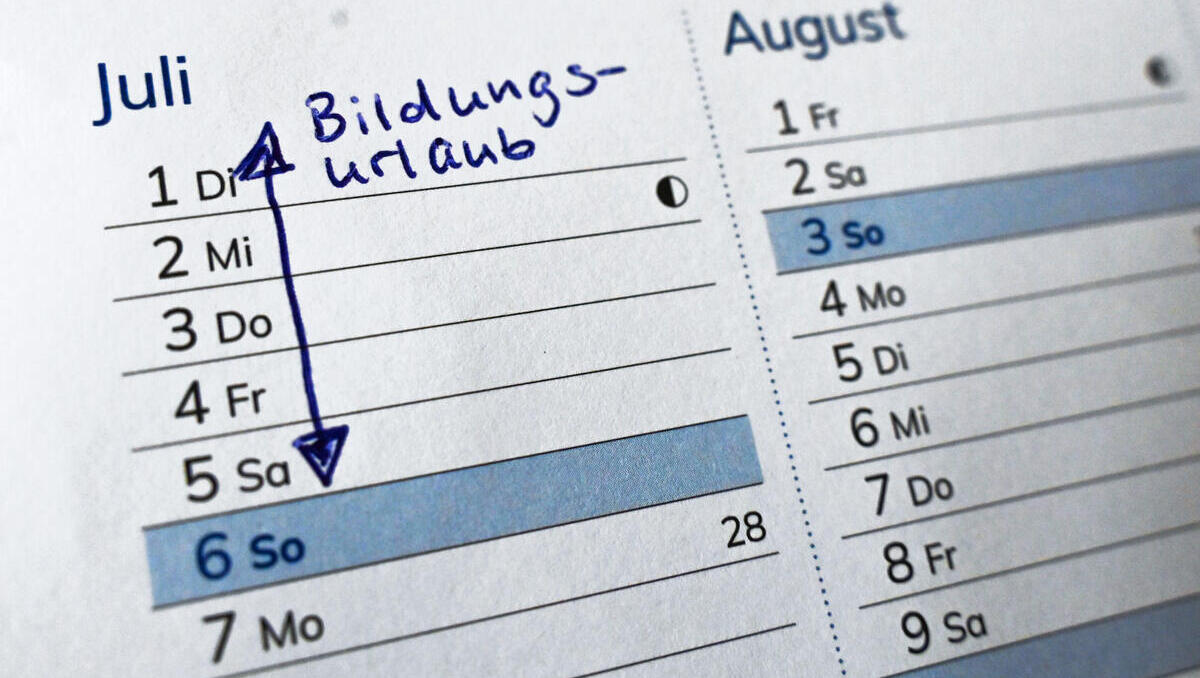

Fortbildungen ermöglichen eine berufliche und private Weiterentwicklung. Doch viele Menschen in Deutschland sind trotz Interesse über...

Programmierer galten lange als sichere Gewinner der Digitalisierung. Doch im KI-Arbeitsmarkt verschieben sich die Machtverhältnisse...

Künstliche Intelligenz liefert Antworten in Sekunden – doch was passiert, wenn sie falsche Tatsachen behauptet? Ein aktuelles Urteil...

Ein jahrzehntelanges Tabu fällt. Finnland will künftig die Stationierung von Atomwaffen auf eigenem Boden erlauben und begründet dies...

Kritiker und Experten warnen, dass der neue Gesetzesentwurf zur Verschärfung und Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029 die...

FlixTrain investiert Milliarden in neue Fernzüge und baut sein Angebot im deutschen Fernverkehr deutlich aus. Kann der private Anbieter...