Ein internationales Team von Forschern der University of Oxford, der LMU München, der ETH sowie der Universität Zürich und des Bayerischen Geoinstituts an der Universität Bayreuth hat eine neue Theorie für die Entstehung des Sonnensystems entwickelt: Die Theorie erklärt die Bildung der Planeten und viele Meteoritenfunde durch zwei Entstehungsschritte. Ihre Ergebnisse wurden am 22.01.2021 in „Science“ veröffentlicht, teilt die Universität Bayreuth mit.

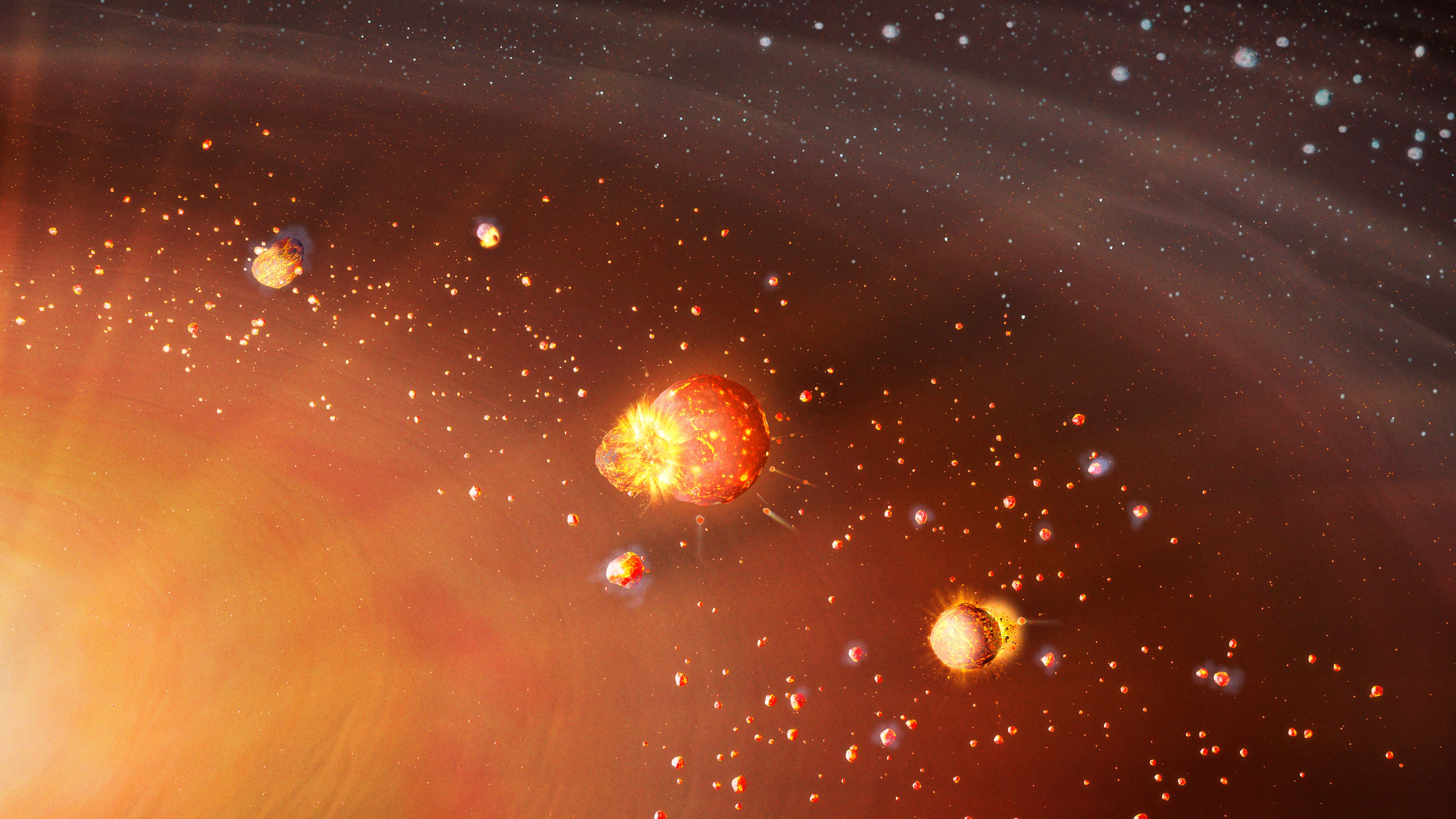

Jüngste Erkenntnisse aus astronomischen Beobachtungen protoplanetarer Scheiben und geochemischen Laboranalysen von Meteoriten belegen, dass – anders als bisher angenommen – die Planetenentstehung nur etwa 200.000 Jahre nach der Bildung des jungen Sterns beginnt und in isolierten Regionen des jungen Sonnensystems stattfindet. Die terrestrischen Planeten wie Erde und Mars verdanken dem frühen Beginn ihrer Entstehung eine relativ trockene Zusammensetzung, während die äußeren Planeten wie Jupiter und Saturn, Asteroiden und Kometen während ihrer später einsetzenden Entstehung wesentlich mehr flüchtige Stoffe wie Wasser erhielten.

Astronomische Beobachtungen von planetenbildenden Scheiben haben gezeigt, dass diese Scheiben häufig nur schwache Turbulenzen aufweisen. Unter diesen Bedingungen zeigen die Modelle, dass die Eislinie, an der Wasser von der Gas- in die Eisphase übergeht, im frühen Sonnensystem von innen nach außen wanderte. Hierbei kam es zu einem frühen Bildungsschub von Planetesimalen, den Bausteinen der Planeten, im inneren Sonnensystem und einem weiteren Schub später und weiter außen. Diese zwei Entstehungsepochen erklären den frühen Beginn und das langwierige Ende der Planetenbildung im inneren Sonnensystem und den späteren Beginn und den schnelleren Abschluss der Planetenentstehung des äußeren Sonnensystems. Hierbei sammeln die zwei unterschiedlichen Planetesimalpopulationen nach ihrer jeweiligen Bildung weiterhin Material aus der umgebenden Scheibe und über gegenseitige Kollisionen. Jedoch führen die unterschiedlichen Zeiten der ursprünglichen Entstehung zu unterschiedlicher interner Entwicklung der sich bildenden Protoplaneten.

Prof. Dr. Gregor Golabek vom Bayerischen Geoinstitut an der Universität Bayreuth und Mitautor der Studie erläutert: „Die unterschiedlichen Entstehungszeiträume dieser beiden Planetesimalpopulationen bedeuten, dass sich ihr interner Wärmemotor aus dem radioaktiven Zerfall des kurzlebigen Isotops 26Al deutlich unterschied. Planetesimale des inneren Sonnensystems wurden sehr heiß, entwickelten interne Magma-Ozeane, bildeten schnell Eisenkerne und entgasten ihren anfänglichen flüchtigen Inhalt, was schließlich zu einer trockenen Planetenzusammensetzung führte. Im Vergleich dazu bildeten sich die Planetesimale des äußeren Sonnensystems später und erfuhren daher eine wesentlich geringere innere Erwärmung und somit eine begrenzte Eisenkernbildung und Freisetzung flüchtiger Stoffe. Das früh gebildete und trockene innere Sonnensystem und das später gebildete und wasserreiche äußere Sonnensystem wurden daher schon sehr früh in ihrer Geschichte auf zwei unterschiedliche Evolutionspfade gebracht“. Die frühe Aufspaltung der beiden Populationen bietet eine plausible Erklärung für die Zweiteilung des Isotopengehalts von innerem und äußerem Sonnensystem, die in vielen Meteoriten nachgewiesen wurde. Die beiden Planetenpopulationen bildeten sich zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Entfernungen von der Sonne, deshalb wurden während der späteren Entwicklung nur unwesentliche Mengen an Material aus dem äußeren Sonnensystem in die inneren terrestrischen Planeten eingebaut und die isotopische Zweiteilung blieb erhalten. Die Modelle zeigen ebenfalls, dass die anwachsenden terrestrischen Planeten während der Existenz der protoplanetaren Scheibe erfolgreich vom ursprünglichen Entstehungsort ihrer Bausteine an der Eislinie an ihre heutigen Positionen im Sonnensystem wandern können.

Das vom Team vorgeschlagene umfassende Entstehungsmodell macht weiterhin die Voraussage, dass einer frühen, durch gegenseitige Kollisionen dominierten Akkretion eine Phase folgt, die von der Akkretion kleinerer Staubkörner, sogenannter „Pebbles“, dominiert wird. „Dies hätte beobachtbare Konsequenzen für heutige Asteroiden und Meteoriten, beides Überbleibsel des frühen Sonnensystems, die wir mittels Raumsonden und Laboruntersuchungen überprüfen können“, so der Wissenschaftler. „Weiterhin könnte die rasche Entstehung der Planetesimale in separaten Reservoiren einige der Ringstrukturen erklären, die in den letzten Jahren mittels Radioteleskopen in protoplanetaren Scheiben um besonders junge Sterne entdeckt wurden. Dies könnte durch weitere astronomische Beobachtungen von protoplanetaren Scheiben, in denen heute neue Planeten entstehen, zukünftig weiter untersucht werden. Die Studie zeigt ebenfalls, dass schon sehr früh feststeht, ob ein zukünftiger Planet wasserreich oder wasserarm sein wird. Dies eröffnet neue Wege, um die Planeten unseres Sonnensystems im Kontext der vielen in der Galaxie entdeckten, möglicherweise sehr wasserreichen, Exoplaneten zu verstehen.“

Prof. Dr. Gregor Golabek ist Mitautor der Studie. Der Geophysiker arbeitet derzeit hauptsächlich an der frühen thermomechanischen Entwicklung von terrestrischen Planeten. „Die Erforschung der Planetenentstehung und ihrer frühen Evolution ist meiner Meinung nach eine spannende Aufgabe, da Daten und Modelle aus so unterschiedlichen Disziplinen wie Astrophysik, Geochemie und Gesteinsphysik mit computergestützter Geodynamik kombiniert werden können, um ein besseres Verständnis der Prozesse zu erhalten, die das frühe Sonnensystem prägten“, so Golabek. Das Bayerische Geoinstitut an der Universität Bayreuth betreibt experimentelle Hochtemperatur-/Hochdruck-Forschung auf den Gebieten Mineralogie, Petrologie, Geochemie und Geophysik. Untersuchungen zur Struktur, Zusammensetzung und zur Dynamik des Erdinnern mehren unser Verständnis über gesteinsbildende Prozesse.

Diese Forschung wurde mit Mitteln der Simons Collaboration on the Origins of Life, des Schweizerischen Nationalfonds und des Europäischen Forschungsrats unterstützt.