Zölle akzeptiert, Selbstbewusstsein verloren – Brüssel setzt auf teure Schadensbegrenzung

Diese Abfolge der Ereignisse ist kein Zufall. Am Sonntag akzeptierte Ursula von der Leyen die Zollforderungen von Donald Trump – ein einseitiges Diktat, demzufolge die USA 15 Prozent Einfuhrzölle verhängen, ohne dass die EU Gegenmaßnahmen ergreift. Bereits am Montag veröffentlichte die deutsche Bundesregierung einen Vorentwurf des Haushaltsplans für 2026, in dem ein massiver Anstieg der Investitionsausgaben vorgesehen ist. Aus der europäischen Exportmaschine soll nun eine Investitionsmaschine werden – ein Übergang, der alles andere als einfach ist. Das berichtet das Wirtschaftsportal Puls Biznesu.

Viele Experten äußerten sich entsetzt über das unterwürfige Verhalten der EU. Der französische Ökonom Olivier Blanchard schrieb auf X: „Es ist passiert, wovor ich Angst hatte. Ein völlig unausgewogener ‘Deal’ zwischen den USA und der EU. Kein Zweifel: Asymmetrische Zölle in Höhe von 15 Prozent sind eine Niederlage für die Europäische Union.“ Andere wiederum betonten, dass der EU kaum Handlungsspielraum geblieben sei. Bloomberg zufolge drängten Frankreich und Deutschland auf eine rasche Einigung, aus Sorge vor einer Eskalation, die ihre Position zusätzlich geschwächt hätte. Mujtaba Rahman, Direktor der Beratungsfirma Eurasia Group, antwortete auf Blanchards Beitrag: „Zum Glück steht Olivier nicht an der Spitze der Europäischen Kommission. Ein Vergeltungsschlag gegen die USA wäre – angesichts der geopolitischen Schwäche der EU – Wahnsinn. Das könnte die Ukraine kosten. Selbst wenn das Risiko nur ein Prozent beträgt – ist es das wirklich wert?“

Europäische Länder müssen Eigenständigkeit stärken

Festzuhalten ist: Die Bedingungen der Vereinbarung sind bislang äußerst vage. Einige Produktkategorien sollen von den Zöllen ausgenommen sein – doch welche konkret, bleibt unklar. Die EU hat sich zu großvolumigen Käufen amerikanischer Energie verpflichtet, wobei Analysten anmerken, dass die genannten Mengen die realen Kapazitäten im transatlantischen Handel übersteigen. Doch all das ist nur ein kleiner Ausschnitt eines größeren strategischen Bildes. Der Konflikt mit den USA ist für viele europäische Länder ein Warnsignal, dass sie ihre wirtschaftliche und politische Eigenständigkeit stärken müssen. Ökonomisch heißt das: Die EU muss sich stärker auf ihre eigene Nachfrage als auf den Export stützen. Seit der Finanzkrise von 2012 hat die EU ihre Leistungsbilanzüberschüsse sukzessive ausgebaut – sprich: Die Sparquote innerhalb der Union übersteigt zunehmend die Investitionsquote (die Leistungsbilanz ist per Definition die Differenz zwischen Sparen und Investieren). Daraus folgt, dass ein wachsender Anteil der Produktion exportiert statt intern akkumuliert wird.

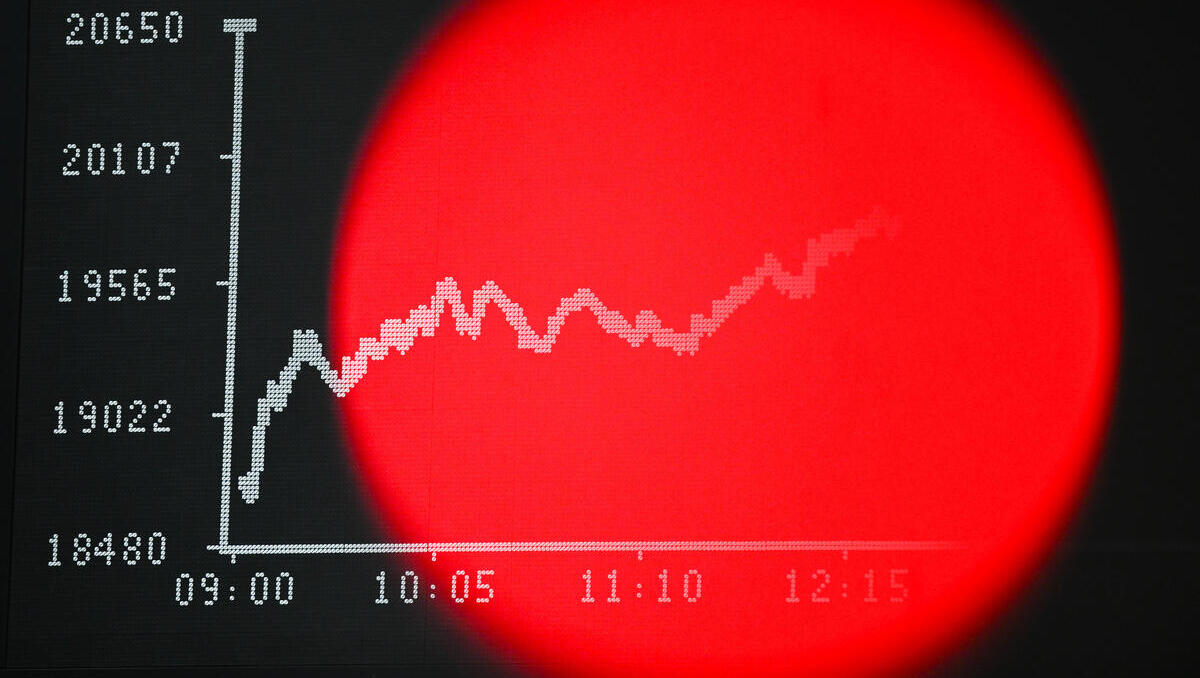

Ein Blick auf die Zahlen: Seit Ende 2019 – also unmittelbar vor Ausbruch der Covid-Pandemie – ist der Export der EU-Staaten (außerhalb des Blocks) um 12 Prozent gestiegen. Gleichzeitig sind die Investitionen in der EU um 1,5 Prozent gesunken. In den USA zeigt sich das umgekehrte Bild: Der Export wächst nur langsam, die Investitionen hingegen stark. Dadurch entsteht dort ein starker Binnennachfrageeffekt – bisher zum Teil gedeckt durch europäische Anbieter. Nun sollen es mehrheitlich US-Anbieter sein. Die Lehre für Europa: Es braucht eine kräftigere Binnenkonjunktur.

Ein zentraler Bestandteil dieses Binnenimpulses ist das deutsche Investitionspaket. Laut Haushaltsentwurf soll der Bund seine Investitionsausgaben bis 2026 nominal um fast 70 Prozent gegenüber 2024 steigern (Daten: Reuters). Die Aussicht auf dieses Paket ist einer der Gründe, weshalb die US-Zölle bislang kaum die Stimmung in der deutschen Industrie getrübt haben. Das Ifo-Institut meldete kürzlich, dass der gleichnamige Geschäftsklimaindex den siebten Monat in Folge gestiegen ist. Der Subindex für Geschäftserwartungen liegt dabei deutlich über dem für die aktuelle Lage – ein typisches Signal für eine Frühphase der Konjunkturerholung. Doch das deutsche Konjunkturpaket allein wird nicht reichen. Sein Volumen liegt bei 130 Milliarden Euro (für 2026). Ein aktueller Bericht von Mario Draghi schätzt die Investitionslücke der EU auf 800 Milliarden Euro pro Jahr – also die Differenz zwischen tatsächlichen Investitionen und dem Niveau, das für ein tragfähiges BIP-Wachstum notwendig wäre. Die EU-Staaten stehen vor einer enormen Herausforderung. Doch die jüngsten Verhandlungen mit den USA zeigen: Bevor Europa international Gewicht erlangt, muss es zunächst im Inneren seine Stärke konsolidieren.