Wie Sie mit PV-Anlagen für Unternehmen doppelt punkten

Am 3. September 2025 hat das Bundeskabinett das sogenannte Industriestrom-Gesetz beschlossen. Kern des Beschlusses ist eine dauerhafte Senkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe sowie für Land- und Forstwirtschaft auf den EU-Mindestsatz. Dieser liegt derzeit bei 0,5 Euro pro Megawattstunde, also 0,05 Cent pro Kilowattstunde.

Zum Vergleich: Bisher beträgt die Stromsteuer 1,537 Cent für das produzierende Gewerbe. Parallel sollen die Netzentgelte ab 2026 mit jährlich 6,5 Milliarden Euro bezuschusst werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu sichern. Während energieintensive Industriebetriebe profitieren, befürchten viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) eine einseitige Entlastung. Das ist kein Industriestrompreis für alle, sondern eine selektive Entlastung für Großbetriebe. Der Mittelstand bleibt weitgehend außen vor“, sagte Markus Jerger, Bundesgeschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), gegenüber N-TV. Für viele Mittelständler ist damit klar: Wer künftig planbare Energiekosten will, muss seinen Strom selbst erzeugen.

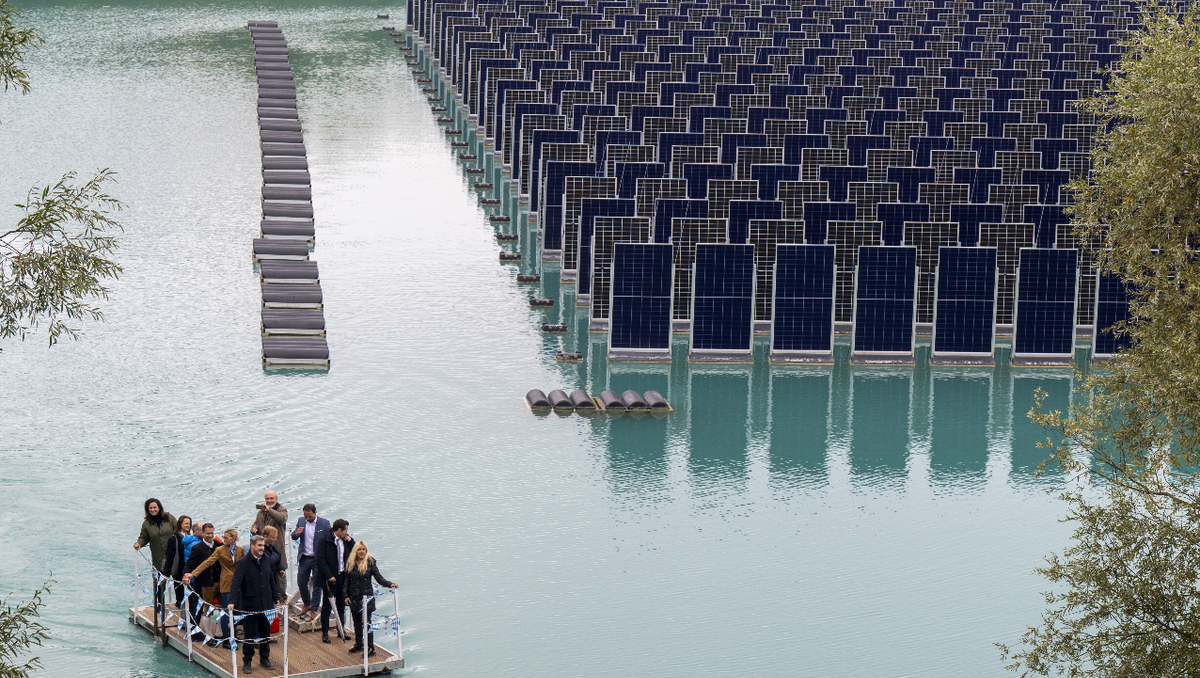

Unternehmen setzen auf eigene Stromquellen

Immer mehr Betriebe sehen in der Photovoltaik (PV) deshalb nicht als Strategie für mehr Energieautarkie im Mittelstand, sondern einen notwendigen Bestandteil ihrer Finanz- und Investitionsplanung. „Wer heute in eine eigene Anlage investiert, sichert sich langfristig gegen steigende Strompreise ab und nutzt zugleich steuerliche Vorteile aus“, heißt es im Leitfaden “Photovoltaik im Gewerbe und in der Industrie 2024” des Solarclusters Baden-Württemberg (Solarcluster BW).

Nach Einschätzung des Zusammenschlusses von Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Energieverbänden zur Förderung der Solarwirtschaft im Land können Unternehmen durch Eigenverbrauch und steuerliche Abschreibungen die Gesamtkosten einer Anlage um bis zu 30 Prozent senken.Auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sieht in gewerblichen PV-Anlagen ein wachsendes Finanzinstrument für den hiesigen Mittelstand. „Mit einer eigenen PV-Anlage werden Betriebe unabhängiger vom Stromnetz und können Ladesäulen, Wärmepumpen oder Maschinenparks mit eigenem Solarstrom versorgen“, heißt es in der KfW-Förderinformation 2025. Die Kombination aus Kostenersparnis und steuerlicher Abschreibung macht Photovoltaik damit zu einer der attraktivsten Sachwertinvestitionen für Unternehmen in Deutschland.

Steuerliche Hebel: Investitionsabzugsbetrag und Sonderabschreibung

Der Kern der steuerlichen Optimierung liegt im Zusammenspiel zweier Instrumente des Einkommensteuergesetzes, dem Investitionsabzugsbetrag und der Sonderabschreibung. Unternehmen können damit bis zu 50 Prozent der geplanten Investitionskosten einer Photovoltaikanlage bereits vor der Anschaffung steuerlich geltend machen. Wird die Anlage innerhalb von drei Jahren realisiert, bleibt der Abzug wirksam. Das Ergebnis ist ein erheblicher Liquiditätsvorteil, da die Steuerlast bereits in der Planungsphase sinkt.

Mit der Sonderabschreibung lassen sich zusätzlich bis zu 40 Prozent der verbleibenden Investitionskosten in den ersten fünf Jahren absetzen. In Verbindung mit der linearen Abschreibung von fünf Prozent pro Jahr ergibt sich im Idealfall eine steuerliche Entlastung von mehr als 60 Prozent der Investitionssumme innerhalb der ersten beiden Jahre.

Ein Beispiel: Eine GmbH plant die Anschaffung einer PV-Dachanlage im Wert von 500.000 Euro. Davon können 250.000 Euro über den Investitionsabzugsbetrag und 100.000 Euro über die Sonderabschreibung steuerlich geltend gemacht werden, insgesamt also 350.000 Euro. Bei einem Unternehmenssteuersatz von 30 Prozent ergibt sich so eine Steuerersparnis von 105.000 Euro. Der steuerliche Effekt ist somit doppelt wirksam: Die Steuerlast sinkt, während die Liquidität steigt. Nach Berechnungen der Hamburger Investmentgesellschaft Hansetrust kann die Kombination aus Investitionsabzugsbetrag und Sonderabschreibung die Eigenkapitalrendite eines PV-Projekts um bis zu drei Prozentpunkte erhöhen.

Teures Industriestromland Deutschland

Finanziell am attraktivsten für Unternehmen ist in der Regel der Eigenverbrauch des erzeugten Stroms. Während die Einspeisevergütung laut dem novellierten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2025 zwischen 6,5 und 13 Cent pro Kilowattstunde liegt, betragen die Stromgestehungskosten, also die tatsächlichen Kosten für die Erzeugung einer Kilowattstunde Solarstrom, einer gewerblichen PV-Dachanlage nach Berechnungen des Solarclusters BW zwischen 4,5 und 9,7 Cent.

Mit derzeit 25 bis 35 Cent pro Kilowattstunde zahlen Unternehmen in Deutschland die höchsten Industriestrompreise in Europa. In Frankreich liegen die Kosten für gewerbliche Verbraucher bei rund 9 Cent, in Polen bei etwa 14 Cent, in den Niederlanden bei 15 Cent, in Österreich bei rund 20 Cent und in der Schweiz bei etwa 22 Cent pro Kilowattstunde. Unternehmen, die Solarstrom gewerblich nutzen, sparen im Durchschnitt rund zwei Drittel ihrer Energiekosten. Laut dem Solarcluster BW können KMU ihre jährlichen Stromkosten so um 20 bis 40 Prozent reduzieren.

Im Rahmen der KfW-Klimaschutzoffensive werden Investitionen in gewerbliche Photovoltaikanlagen mit Krediten von bis zu 25 Millionen Euro unterstützt, sofern mindestens 50 Prozent des erzeugten Solarstroms im eigenen Betrieb verwendet werden. Besonders profitieren Unternehmen mit einem hohen Tageslastprofil, wie beispielsweise Logistikzentren, Produktionsbetriebe oder metallverarbeitende Betriebe, die den eigenen Solarstrom kontinuierlich nutzen können.

Bilanz- und Liquiditätswirkung gewerblicher PV-Anlagen

Der steuerliche Vorteil hat eine deutliche betriebswirtschaftliche Wirkung: Er verbessert die Liquidität und stärkt die Eigenkapitalquote. Laut dem Fachbeitrag “Photovoltaikanlagen als steueroptimierte Geldanlage” der Analysten von Hansetrust aus dem vergangenen Jahr ist der Investitionsabzugsbetrag ein Instrument zur Eigenfinanzierung, bei dem die Steuerersparnis zu Eigenkapital wird.

Besonders interessant ist das Modell für Unternehmer mit einmalig hohen Einkünften, etwa aus Abfindungen, Unternehmensverkäufen oder außergewöhnlichen Gewinnen. In solchen Fällen kann die Kombination aus Fünftelregelung und Investitionsabzugsbetrag die Steuerlast um bis zu 60 Prozent reduzieren.

Auch für Freiberufler und inhabergeführte Betriebe bietet der Ansatz erhebliche Vorteile: Über den Investitionsabzugsbetrag lässt sich die Anschaffung steuerlich vorplanen. Anschließend kann die Anlage in eine eigene Objektgesellschaft überführt werden, etwa eine GmbH oder GmbH & Co. KG, um Haftungsrisiken zu minimieren und die Trennung von Betrieb und Investitionsobjekt sauber getrennt in der Bilanz abzubilden.

Marktpotenzial: Die ungenutzten Dächer des Mittelstands

Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) beziffert das Potenzial gewerblicher PV-Dachflächen hierzulande auf mehr als 200 Gigawatt installierbarer Leistung. Bei einer durchschnittlicher Sonneneinstrahlung entspräche das einer Stromproduktion von rund 180 bis 200 Terawattstunden, was etwa einem Drittel des jährlichen deutschen Stromverbrauchs entspricht. Aktuell sind weniger als 20 Prozent davon erschlossen. Für viele Betriebe bedeutet das ungenutzte Flächen mit erheblichem Renditepotenzial.

Nach Berechnungen des Solarcluster Baden-Württemberg kann ein mittelständisches Unternehmen mit einer Dachfläche von 1.000 Quadratmetern eine Photovoltaikanlage mit rund 150 Kilowattpeak installieren. Diese erzeugt jährlich etwa 140.000 Kilowattstunden Strom und vermeidet rund 60 Tonnen CO₂. Laut ISE entscheiden sich deshalb immer mehr Firmen für eigene PV-Anlagen anstelle von Fondsbeteiligungen. Der Vorteil liegt in der Kontrolle: Betriebe, die in eine gewerbliche PV-Anlage investieren, profitieren unmittelbar von Steuerentlastungen, Wertzuwachs und Energieeinsparungen und regelmäßigen Ausschüttungen.

Planung, Technik und Umsetzung – so gehen KMU vor

Vor einer Investition in eine gewerbliche PV-Anlage sollten Unternehmen zunächst den eigenen Energiebedarf analysieren. Eine sogenannte Lastganganalyse bildet die Grundlage jeder Wirtschaftlichkeitsberechnung. Sie zeigt auf, zu welchen Zeiten im Tages- und Wochenverlauf der Stromverbrauch besonders hoch ist und welcher Anteil des künftigen Solarstroms direkt im Betrieb genutzt werden kann. Je höher der Eigenverbrauchsanteil ausfällt, desto rentabler ist die Anlage. Laut Deutscher Handwerks Zeitung (DHZ) liegt der wirtschaftlich optimale Eigenverbrauchsanteil bei 60 bis 80 Prozent.

Gerade KMU sollten sich in der Planungsphase fachlich begleiten lassen. Energieeffizienz-Experten oder spezialisierte Ingenieurbüros prüfen nicht nur die Dachstatik und die Netzanschlussbedingungen, sondern bewerten auch, wie sich Batteriespeicher, Wärmepumpen oder Ladesäulen sinnvoll in das Energiesystem integrieren lassen. Sie erstellen technische Ertragsprognosen, berechnen Amortisationszeiten und unterstützen bei Förderanträgen oder Gesprächen mit der Hausbank.

Auf technischer Seite dominieren heute monokristalline Hochleistungsmodule mit einer Leistung von 400 bis 450 Watt pro Panel. Sie erreichen Wirkungsgrade von über 22 Prozent und gelten als Standard für gewerbliche Dachanlagen. In Kombination mit modernen Batteriespeichern, etwa auf Basis von Lithium-Ionen- oder Redox-Flow-Technologie, lässt sich der Eigenverbrauch weiter steigern und die Versorgungssicherheit erhöhen.

Förderung, Finanzierung und ESG-Asset

Die KfW unterstützt Investitionen in gewerbliche Photovoltaikanlagen über das Programm 293 („Klimaschutzoffensive für Unternehmen“). Staatliche Fördermittel in Form von Krediten von bis zu 25 Millionen Euro und Laufzeiten bis zu 20 Jahren ermöglichen langfristig planbare Investitionen auch für mittelständische Betriebe. Förderfähig sind Dach- und Fassadenanlagen ebenso wie Freiflächenprojekte und Speichersysteme. Voraussetzung ist, dass mindestens 50 Prozent des erzeugten Solarstroms im eigenen Betrieb genutzt werden und die Maßnahme zur nachweislichen CO₂-Reduktion beiträgt.

Ergänzend unterstützen mehrere Bundesländer, darunter Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen, gewerbliche PV-Anlagen über eigene Landesprogramme mit Zuschüssen von bis zu 30 Prozent der Investitionssumme.

Neben den finanziellen Vorteilen gewinnt die strategische Dimension an Bedeutung. Immer mehr Unternehmen positionieren Photovoltaikanlagen als zentrales ESG-Leitprojekt, um Nachhaltigkeitsberichte mit messbaren Kennzahlen zu untermauern. In vielen Branchen gilt der Beitrag zu Klimazielen inzwischen als Teil der unternehmerischen Glaubwürdigkeit und kann im Wettbewerb um Aufträge und Fachkräfte zum entscheidenden Faktor werden.