Corona hat in jeder Hinsicht seine Spuren hinterlassen, auch im deutschen Bildungssystem. Der Ausfall von Präsenzunterricht und die Umstellung auf Fernunterricht während der Lockdowns führten zu Lernrückständen bei vielen Schülern. Digitalisierung und Fernunterricht konnten mit der Pandemie nicht wirklich Schritt halten. Wie groß die Unzufriedenheit, hauptsächlich der Eltern, über diese Tatsache ist, offenbart eine aktuelle Forsa-Studie im Auftrag des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Das Deutsche Bildungssystem gleicht einem bunten Blumenstrauß. Jedes der sechzehn Bundesländer hat eine gewisse Autonomie, um sein eigenes Schulsystem nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Das bedeutet, dass Bildungspolitik, Lehrpläne, Schulgesetze und organisatorische Regelungen für Schulen in den Ländern eigenständig entschieden und umgesetzt werden. Die Pandemie stellte alle Schulen vor eine große Herausforderung.

Es zeigte sich, dass nicht nur je nach Bundesland, sondern sogar je nach Schule, es unterschiedlich gut oder schlecht gelang, sich den veränderten Gegebenheiten anzupassen und neue Unterrichtsformate zu kreieren. Was den wenigsten Schulen gut gelang, war die Digitalisierung des Schulunterrichts. Die Folgen sind noch heute zu spüren. So wundert es nicht, dass viele Eltern den Lernrückstand, welcher durch die Schulschließungen während der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 entstanden ist, in der aktuellen Forsa-Studie bemängeln. Fast drei Viertel aller Eltern mit Kindern im Schulalter (71 Prozent) finden, dass die Schulen nicht genug tun, um diese Defizite wieder aufzuholen.

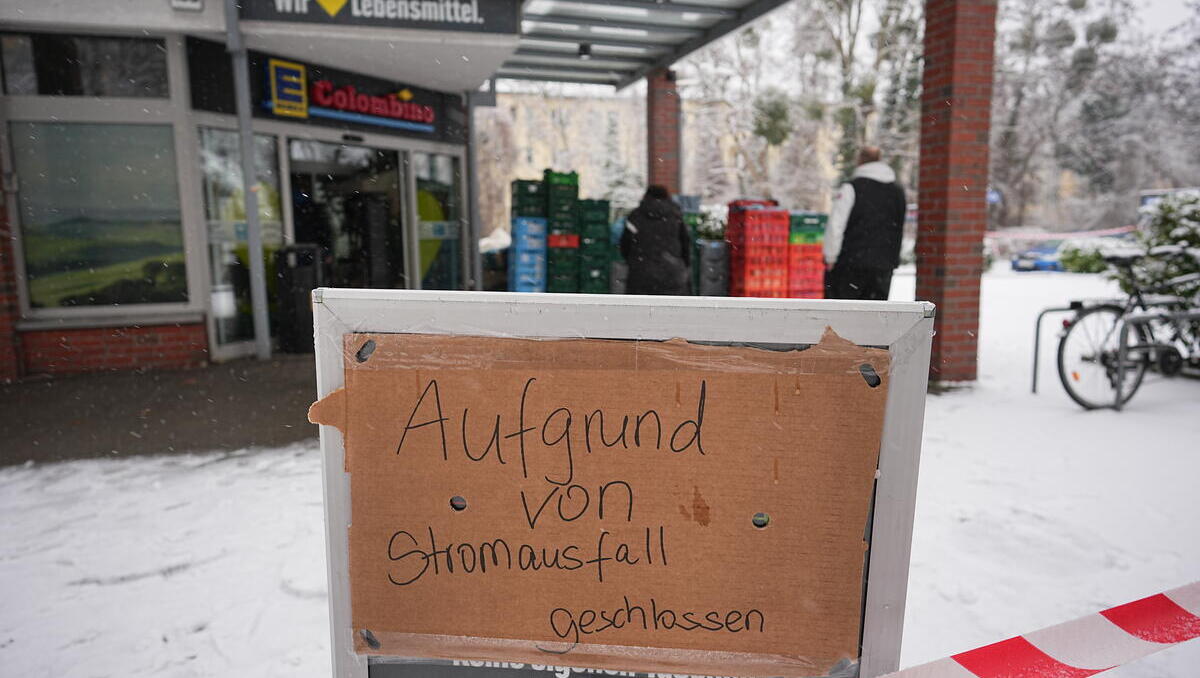

Schullockdown ohne funktionierende Digitalisierung

Zugeständnisse, wissend über die eklatanten Lernlücken bei den Schülern, werden zum Beispiel in Baden-Württemberg aktuell bei den Prüfungen in Form eines „Corona-Zeitzuschlags“ von 30 bzw. 15 Minuten gemacht. Frank Henssler, Senior Referent Bildung bei der Karl Schlecht Stiftung, findet die zusätzliche Zeit durchaus gerechtfertigt. Allerdings sei es notwendig, „dass die von Bund und Land aufgelegten Aufhol- und Förderprogramme verstetigt werden, da die Herausforderungen im Schulsystem nicht kleiner werden.“

Dr. Christina Anger, Senior Economist beim Institut der Deutschen Wirtschaft e.V. konkretisiert, wie genau die Schulschließungen die Lernentwicklung betroffen haben. „Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass die Lerndefizite bei Kindern mit Migrationshintergrund oder aus bildungsfernen Haushalten größer sind als bei Kindern ohne Migrationshintergrund oder aus bildungsnahen Hauhalten. Auch erwiesen sich die Schulschließungen oftmals für kleinere Kinder problematischer als für größere Kinder und Jugendliche. Viele Studien führten darüber hinaus zu dem Ergebnis, dass die Lernverluste in Mathematik größer ausgefallen sind als im Lesen.“

Auch Monate nach der Pandemie bleibt das Vertrauen in die Schulen gering. So denken nur 16 Prozent der Bundesbürger, dass Schulen nach den Erfahrungen mit dem Fernunterricht während der Pandemiezeit nun „deutlich besser“ auf den digitalen Unterricht vorbereitet sind. Nur Eltern von Schulkindern haben ein wenig mehr Vertrauen in den digitalen Fortschritt an Schulen. Ein knappes Viertel von ihnen (23 Prozent) geht von verbesserter Digitalisierung aus.

Bildungsbaustelle statt Bildungsrepublik

Die Schulen bemühen sich. In einer Befragung von Schulleitungen allgemein- und berufsbildender Schulen vom Deutschen Schulportal der Robert Bosch Stiftung gaben 70 Prozent der Schulen im Herbst vergangenen Jahres an, dass zurzeit „Schulentwicklungsprozesse“ im Bereich der Digitalisierung stattfinden.

Doch das reicht den meisten nicht. Die Unzufriedenheit der Bundesbürger mit dem deutschen Schulsystem ist groß. Nur 13 Prozent glauben, die Schüler werden mit den notwendigen Kenntnissen und Fähigkeiten für die Zukunft ausgestattet. Statt Bildungsrepublik eher Bildungsbaustelle. Handlungsbedarf gibt es an vielen Stellen. Dr. Helga Breuninger, Geschäftsführerin der Helga Breuninger Stiftung, die sich als Bildungsstiftung versteht, bemängelt beispielsweise die „Fächersilos, die sich auf kognitive Lernprozesse statt auf erfahrungsbasierten Projektunterricht beziehen. Benotung statt Beurteilung und den Einsatz unzureichend ausgebildeter Lehrkräfte als Einzelkämpfer, statt der Zusammenarbeit multiprofessioneller Teams.“ Henssler sieht neben dem Lehrkräftemangel noch ein weiteres Problem: “Auch das Thema „Chancengerechtigkeit“, also der, nach wie vor starke Zusammenhang von Herkunft und Bildungserfolg, bleibt weiterhin eine der zentralen Herausforderungen“.

Doch an erster Stelle steht der Fachkräftemangel. Es fehlt bundesweit an qualifizierten Lehrkräften und das für die kommenden Jahre. Insgesamt meldeten die Kultusministerien laut einer Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Januar 2023 genau 12.341 unbesetzte Stellen. Die Vakanzen werden weitaus höher eingeschätzt. So zitiert das Deutsche Schulportal der Robert Bosch Stiftung den Präsidenten des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, die Zahlen seien geschönt. Nach seinen Einschätzungen liege die Zahl der unbesetzten Lehrerstellen in Deutschland zwischen 32.000 und 40.000. Das zumindest würde die vielen Klagen der Schulleitungen und Lehrer über zu viel Bürokratie, Arbeitsbelastung und Zeitmangel rechtfertigen.

Startup „EdTech“ und Kulturschulen – zwei Bildungsinnovationen

Die Not macht aber auch erfinderisch und schafft Bildungsinnovationen wie das junge Unternehmen Sdui beweist. Das 100-Millionen-Unternehmen Edtech aus Koblenz überzeugt mit seiner App. Sdui möchte die Kommunikation und Organisation an Schulen und Kitas vereinfachen. Ziel der Plattform ist es, mit smarten Funktionen Lehrkräfte, Erzieher, Eltern und Kinder miteinander zu verbinden. Wie gut das funktioniert, zeigt sich auch im Vertrauen der Investoren. Insgesamt 25 Millionen Euro frisches Kapital konnte es in der letzten Finanzierungsrunde einsammeln. Mittlerweile vertrauen über 10.000 Kunden auf die digitalen Lösungen für den analogen Schulalltag des Start-Ups.

Ähnliche Ansätze verfolgt BIRD, das erste Pilotprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Ziel ist es eine nationale Bildungsplattform aufzubauen. Die große Vision einer digitalen Vernetzungsinfrastruktur für Bildung, die Datenschutzkonform auf die Bedürfnisse Ihrer Nutzer und Nutzerinnen eingeht, scheint in abgespeckter Version von kleinen, privaten Unternehmen aktuell schneller realisierbar zu sein. Die Idee hinter der „Nationalen Bildungsplattform“ ist ambitioniert. Es soll eine Art technisches Bildungs-Ökosystem geschaffen werden, das Nutzerinnen und Nutzer von der Grundschule bis zur Erwachsenenbildung begleitet. Digitale Systeme sollen miteinander vernetzt und dem Nutzer die Souveränität geben, zu entscheiden, welche Daten er oder sie mit welchen Bildungsinstitutionen oder Bildungsanbietern teilen möchte. Mit einer Beta-Plattform rechnet das BMBF bis zum Herbst 2023.

Kulturschulen sind besser aufgestellt

Bildung ist unser größtes Kapital, sind sich die meisten einig. Die Pandemie und die damit einhergehenden Schulschließungen und Einschränkungen hatten viele psychosoziale Auswirkungen auf Schülerinnen und Schüler. Die Schule als Ort der Bildung und des Austausches blieb in vielen Dingen zurück. Kinder- und Jugendpsychologen klagen über einen großen Zulauf von jungen Patienten, besonders in den letzten zwei Jahren. Für individuelle Förderung bleibt auch nach der Pandemie meist keine Zeit. Wie können Schüler bestmöglich auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet werden? Gefragt ist immer mehr eine ganzheitliche Bildung. Kulturschulen könnten die Lösung sein. Kulturschulen bieten alternative Lernwege, sie sprechen emotionale, soziale und intellektuelle Aspekte an und ermöglichen Schülerinnen und Schülern eine ganzheitliche Entwicklung.

Gerade im Hinblick auf die emotionale Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen in den vergangenen zwei Jahren könnte dieses andere Konzept von Schule besser auf die aktuellen Bedürfnisse der jungen Generation zugeschnitten sein. Mit gutem Beispiel voran geht Baden-Württemberg. Das Programm Kulturschule wurde als Modell durch die Karl Schlecht Stiftung 2015 initiiert und ist seit 2021 Landesprogramm mit inzwischen 40 teilnehmenden Kulturschulen. Bereits mehrmals in letzter Zeit trafen sich eigens dafür bedeutende Stiftungsvorsteher (Karl Schlecht Stiftung, Würth-Stiftung, Helga Breuninger Stiftung, Roland Berger Stiftung u.a.) mit dem Kultusministerium, um das Fortbestehen und die Weiterentwicklung der Kulturschulen zu besprechen.

Sie werde von den Akteuren „als Motor der Schulentwicklung“ angesehen. Das Bildungssystem muss sich ändern, so viel wird klar. Dr. Helga Breuninger wüsste auch wie. „Mutige Initiatoren innovativer Bildungsmodelle sollten unterstützt und gestärkt werden, statt mit formalen und strukturellen Vorgaben behindert und eingeschränkt zu werden. Eine Task-Force vom Ministerium sollte mit der Übertragung von Erfolgs- und Gelingens-Faktoren auf das gesamte Bildungssystem beauftragt werden.“