Verschmelzen Gehirnimplantate Mensch und Maschine?

Von fortschrittlichen Neuroprothesen bis hin zu direkten Schnittstellen zwischen Mensch und Computer – die Neurotechnologie erlebt einen rasanten technologischen Durchbruch, der die Behandlung neurologischer Krankheiten und die menschlichen Fähigkeiten grundlegend verändern könnte. Bisher lag der Fokus vor allem auf Elon Musks Unternehmen Neuralink, doch in letzter Zeit fordert ihn der OpenAI-Gründer Sam Altman heraus.

Im August kündigte das KI-Start-up OpenAI an, in den Bereich Neurotechnologien einzusteigen, und zwar durch Investitionen in ein Start-up, das ein Gehirnimplantat entwickelt. Nach Angaben der Financial Times trägt das neue Projekt den Namen Merge Labs und strebt eine Finanzierung mit einer Bewertung von bis zu 850 Millionen US-Dollar an. Der Großteil des Kapitals soll von OpenAI Ventures kommen.

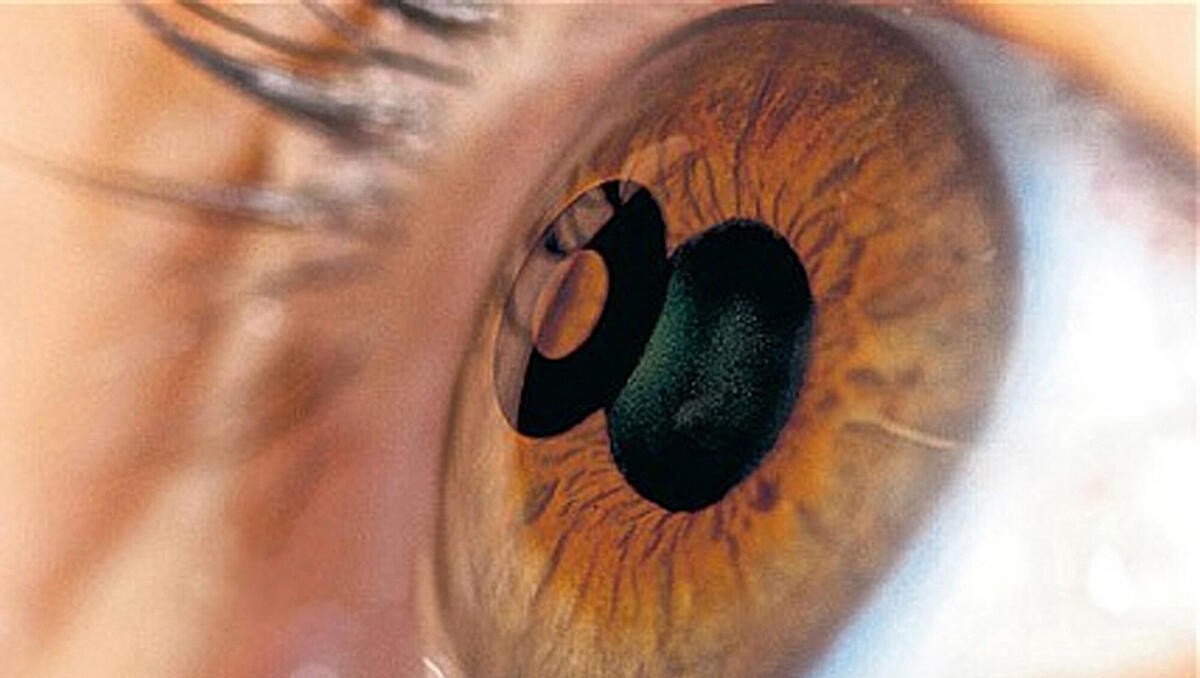

Altman selbst wird zwar Mitgründer des Unternehmens, nimmt aber nicht am Tagesgeschäft teil. Einer der weiteren Gründer ist Alex Blania, der auch das von OpenAI unterstützte Start-up WorldCoin leitet – ein umstrittenes Krypto- und Digital-Identitätsprojekt, das auf Iris-Scan-Technologie basiert. Merge ist eines von vielen jungen Unternehmen, die von den jüngsten KI-Fortschritten profitieren wollen, um Gehirn-Computer-Schnittstellen zu entwickeln, die mit Neuralinks Lösungen konkurrieren können. Der Projektname leitet sich aus dem im Silicon Valley beliebten Begriff „The Merge“ („Verschmelzung“) ab, der den Moment beschreibt, in dem Menschen und Maschinen eins werden. Altman spekulierte bereits 2017 in einem Blog, dass ein solcher Moment schon 2025 eintreten könnte. In diesem Jahr erklärte er, dass wir dank des Fortschritts in KI und Elektronik bald über „Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer“ verfügen könnten.

Elon Musks Neuralink im Praxistest

Als Pioniere in diesem Feld gelten Neuralink, die bereits neun Patienten Gehirnimplantate eingesetzt haben. Das von Musk gegründete Unternehmen entwickelt Implantate, die Krankheiten wie Lähmungen oder amyotrophe Lateralsklerose behandeln sollen. Diese experimentellen Verfahren erfordern komplexe chirurgische Eingriffe, da das Implantat direkt in das Gehirngewebe eingesetzt wird.

Im vergangenen Jahr präsentierte das Unternehmen erste positive Ergebnisse bei seinem ersten Patienten, Noland Arbaugh, der nach einem Tauchunfall unterhalb der Schultern gelähmt war. In einem im März 2024 veröffentlichten Video war zu sehen, wie er mit einem Neuralink-Gerät Schach spielte und den Cursor auf seinem Laptop bewegte. Das Produkt, das Neuralink „Telepathie“ nennt, soll ermöglichen, Smartphones oder Computer allein durch Gedanken zu steuern. Mittlerweile kann Arbaugh nicht nur spielen, sondern auch E-Mails schreiben, im Internet surfen und Bankgeschäfte tätigen. Auch andere Patienten zeigen Fortschritte. Mike, der vierte Neuralink-Patient, hat dank der Technologie einen festen Job als Vermessungstechniker, den er von zu Hause aus mit CAD-Software erledigt. Alex, früher Maschinenteile-Produzent, entwickelt heute 3D-Komponenten – obwohl seine Hände nicht mehr funktionsfähig sind. Einige dieser Patienten nehmen am klinischen „Prime“-Studienprogramm teil, das Sicherheit und Wirksamkeit der Implantate testet. Sie steuern Computerzeiger, erstellen 3D-Modelle oder erledigen alltägliche Aufgaben ohne physischen Kontakt. Manche berichten von höherer Genauigkeit und kürzerer Reaktionszeit, doch es gibt auch technische Probleme, die zusätzliche Eingriffe oder Software-Updates erfordern.

Neuralink sammelte Anfang 2024 rund 650 Millionen US-Dollar ein und wird mit neun Milliarden US-Dollar bewertet. Zu den Investoren zählen bekannte Risikokapitalgeber wie Sequoia Capital, Thrive Capital und Vy Capital. Kritisiert wird das Unternehmen allerdings für mangelnde Transparenz: Statt wissenschaftlicher Publikationen verbreitet Neuralink seine Ergebnisse meist über soziale Medien.

Weltweiter Wettlauf um Neuro-Start-ups

Das Feld der Gehirnforschung und Implantate ist längst kein weißer Fleck mehr – weltweit arbeiten dutzende innovative Unternehmen an Durchbrüchen. Im August 2023 etwa verkündete Blackrock Neurotech, dass ein Gehirnimplantat einem ALS-Patienten die Sprache zurückgegeben habe. Mithilfe neuronaler Sensoren und KI-Software, trainiert auf alten Sprachaufnahmen, konnte das System die Stimme des Patienten in Echtzeit rekonstruieren.

Auch Motif Neurotech arbeitet an Implantaten, die eines Tages Depressionen behandeln könnten. Phantom Neuro entwickelt Muskelimplantate, mit denen Menschen mit amputierten Gliedmaßen Prothesen allein durch Gedanken steuern können. Start-ups wie Precision Neuroscience oder Synchron bieten alternative Technologien: Elektrodenschichten auf der Gehirnoberfläche oder minimalinvasive Implantate über die Jugularvene. Synchron schaffte als erstes Unternehmen eine Schnittstelle mit mobilen Endgeräten wie iPhone, iPad oder Apple Vision Pro – und eröffnete so Patienten den direkten Zugang zur digitalen Welt.

Diese Wettbewerbsdynamik umfasst invasive wie nicht-invasive Ansätze: Sie reichen vom Wiederherstellen der Sprache bis hin zur Steuerung von Robotik und Computern. Doch zentrale Herausforderungen bleiben: Langlebigkeit der Implantate, Stabilität der Signale, Infektionsrisiken und ethische Fragen rund um die Privatsphäre von Gehirndaten. Hinzu kommt die Gefahr von Cyberangriffen, die Manipulation oder Störungen verursachen könnten – mit Risiken für körperliche und psychische Sicherheit. Fachleute erwarten, dass in den kommenden zehn Jahren viele dieser Technologien von klinischen Studien zu zugelassenen Medizinprodukten übergehen, die breiter eingesetzt werden können.

Neurorechte im Fokus der Regulierung

Doch Neurotechnologien gehen über Implantate hinaus. Die Cleveland Clinic in den USA arbeitet mit dem Start-up Piramidal an einem KI-Modell, das den Gehirnzustand von Intensivpatienten in Echtzeit überwachen soll. Grundlage sind EEG-Daten, die permanent analysiert und auf Anomalien wie Krampfanfälle geprüft werden. Erste Tests laufen, künftig könnten hunderte Patienten gleichzeitig überwacht werden.

Internationale Organisationen wie die UNESCO beschäftigen sich bereits mit Empfehlungen für Neurorechte, die Privatsphäre und Identität schützen sollen. Experten betonen, dass Regulierung, Patientenschutz und ethische Standards von Anfang an in die Entwicklung eingebettet werden müssen.

Der milliardenschwere Wettlauf um Gehirnimplantate beginnt

Der Wettlauf um Gehirnimplantate zeigt, wie schnell sich Neurotechnologien von der Science-Fiction zur Realität entwickeln. Während Elon Musks Neuralink bereits klinische Anwendungen vorantreibt, setzt Sam Altman mit Merge Labs auf eine Vision der Verschmelzung von Mensch und Maschine. Doch neben medizinischen Chancen stellen sich drängende Fragen: Wer kontrolliert die Gehirndaten? Wie lassen sich Missbrauch und Cyberangriffe verhindern? Und wie kann Europa, insbesondere Deutschland, im globalen Wettbewerb mithalten? Klar ist: Gehirnimplantate könnten in den kommenden Jahren nicht nur die Medizin, sondern auch Gesellschaft und Wirtschaft tiefgreifend verändern.