- Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

-

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

-

Lesen Sie viele Artikel kostenfrei. Newsletter bestellen, registrieren und weiterlesen.

Keine Verpflichtung - kein Abo.Sie sind bereits registriert? Anmelden

Hilfe bei der Anmeldung und Registrierung: leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de

Es gelten unsere AGB und Datenschutzbestimmungen

Inflation: Messungen wie in der Steinzeit der Statistik

Viele Großhändler haben jede Menge Daten – nutzen sie aber kaum. Das Berliner Start-up DM Technologies schließt diese Lücke mit...

Die strategische Partnerschaft zwischen Russland und dem Iran steht angesichts wachsender Spannungen mit den USA unter Druck. Welche Folgen...

Die Netflix-Aktie reagiert mit einem Kurssprung auf das Aus im milliardenschweren Bieterstreit um Warner Brothers. Während Paramount zum...

Die US-Börsen stehen nach Jahren starker Kursgewinne unter Druck, während Kapital zwischen Technologie, Energie und internationalen...

Die Inflationsrate in Deutschland fällt unter die Marke von zwei Prozent – doch Entwarnung ist nicht in Sicht. Während Energie...

Kaffee gilt als alltägliches Genussmittel, doch der Kaffeepreis entwickelt sich in vielen europäischen Ländern zum Luxusfaktor. Zwischen...

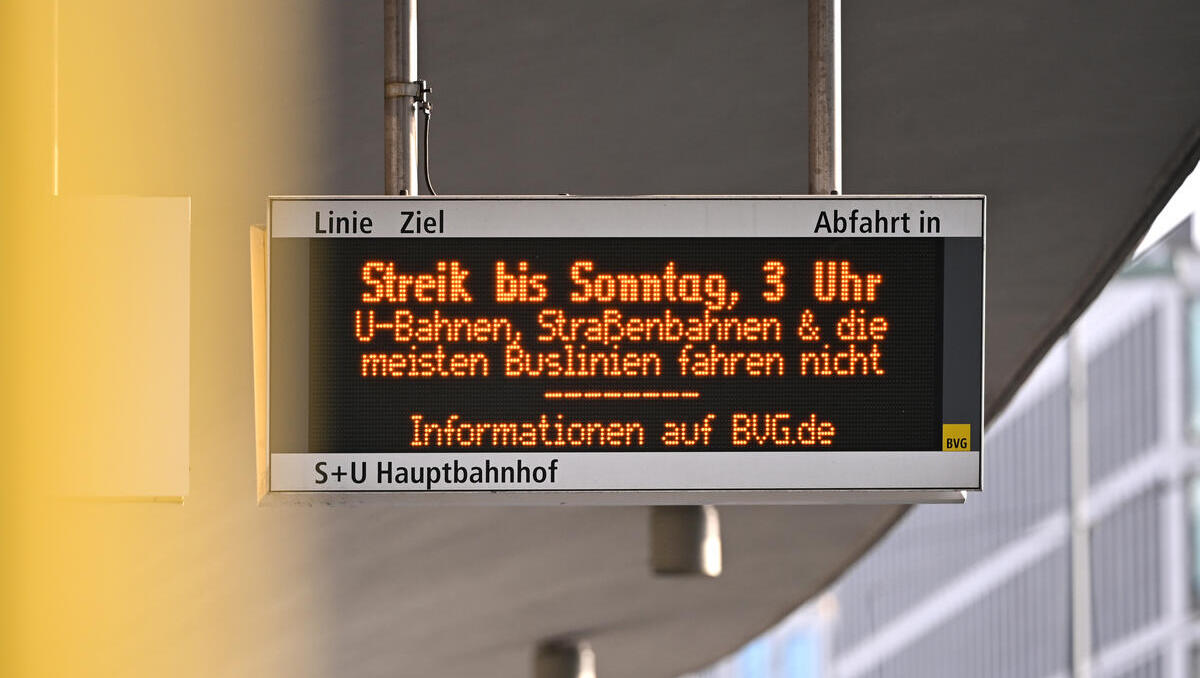

Der Warnstreik im Nahverkehr trifft nicht nur Pendler, sondern auch tausende Sportfans in ganz Deutschland. Rund um große Spiele und...

Das EU-Mercosur-Abkommen steht vor der vorläufigen Anwendung – trotz juristischer Prüfung in Luxemburg. Während Unternehmen auf neue...