- Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

-

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

-

Lesen Sie viele Artikel kostenfrei. Newsletter bestellen, registrieren und weiterlesen.

Keine Verpflichtung - kein Abo.Sie sind bereits registriert? Anmelden

Hilfe bei der Anmeldung und Registrierung: leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de

Es gelten unsere AGB und Datenschutzbestimmungen

Argumente für eine intelligente Industriepolitik

Der Kupferpreis rückt angesichts globaler Infrastrukturprogramme, Energiewende und geopolitischer Verschiebungen zunehmend ins Zentrum der...

Laut einer Umfrage zeichnet sich ein Trend ab: Die SPD hat aufgeholt. Noch führt die CDU, doch jetzt trennt die Parteien nur noch ein...

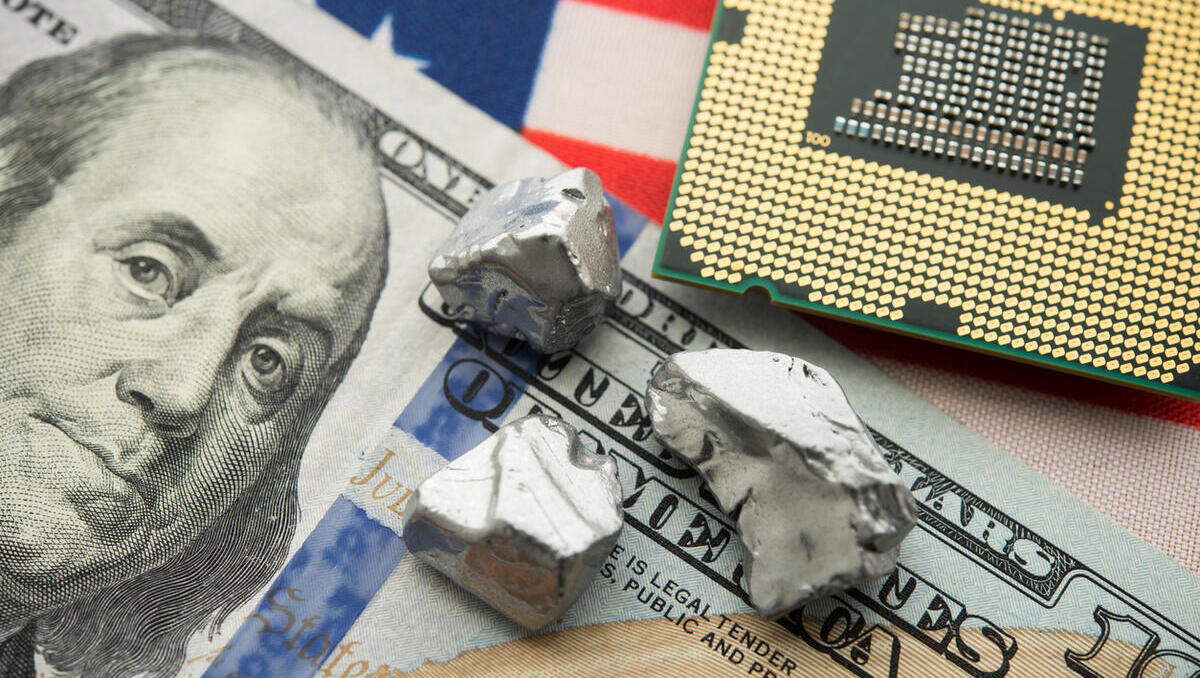

Rohstoffe sind längst mehr als Wirtschaftsgüter – sie werden zu politischen Druckmitteln. Ob Grönland, Taiwan oder die Ukraine:...

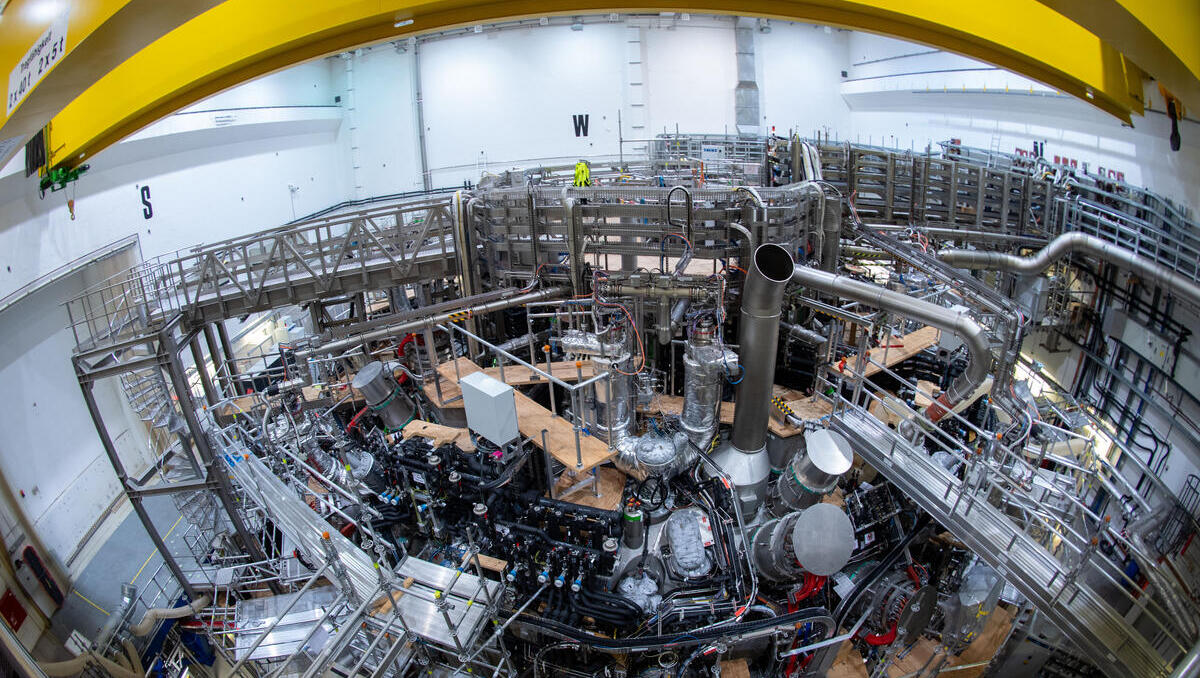

Tech-Welt und Politik trafen sich in den vergangenen Tagen in Indien zum KI-Gipfel. Dabei ging es auch um die Frage, wie der wachsende...

Was passiert, wenn die AfD erstmals ein Bundesland regiert? Boris Rhein warnt: Der Austausch sensibler Infos zwischen Ländern könnte sich...

Trotz Karten und Apps: 73 Prozent der Deutschen zahlen am liebsten bar. Warum halten sich Schein und Münze hierzulande so beharrlich,...

Stripe erwägt laut Bloomberg eine Übernahme von PayPal ganz oder in Teilen. Steht die PayPal-Aktie vor einer Trendwende oder bleibt es...

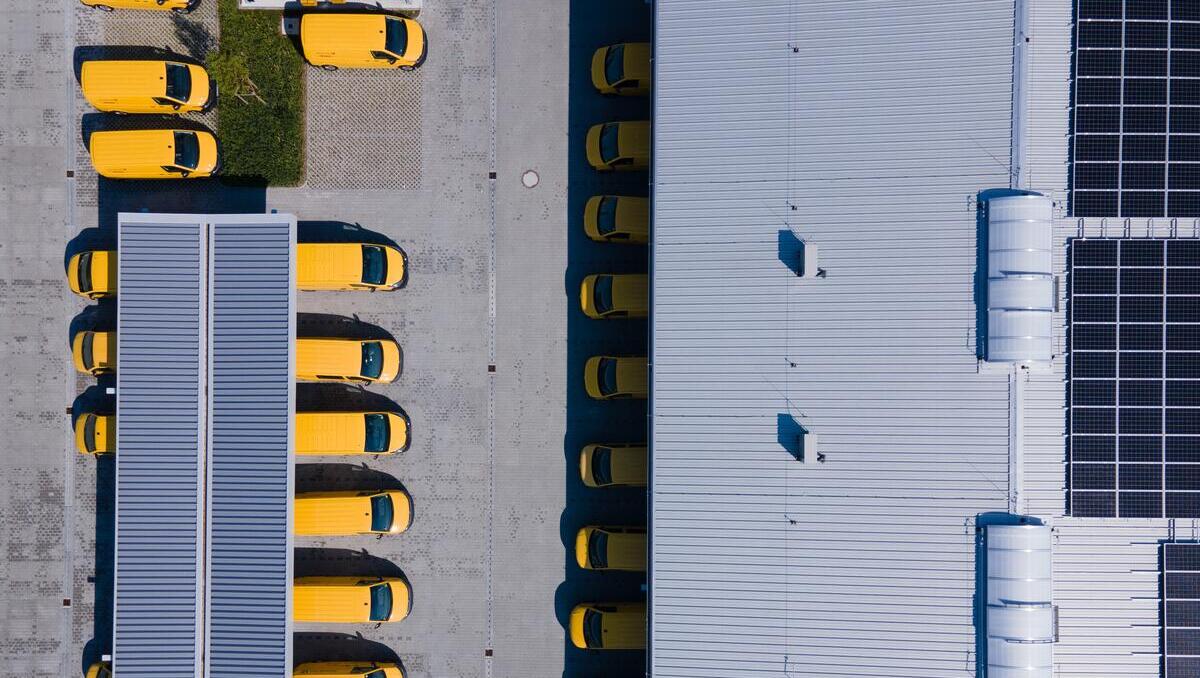

Trotz mehr selbstgesteckter Klimaziele stockt die Transformation in Unternehmen und Banken in Deutschland. Unsichere politische Vorgaben...