Die Erforschung der Meereswelt ist nicht nur von wissenschaftlichem Interesse, sondern hat zunehmend auch eine große wirtschaftliche Bedeutung. Die Erschließung von Ressourcen im Meer könnte allerdings verheerende Langzeitfolgen für die Umwelt haben.

Auf und unter dem Meeresboden existieren gewaltige Rohstoff-Vorkommen: Metalle, seltene Erden, Erdöl, Erdgas. Öl- und Gasfelder unter Wasser werden bereits seit einigen Jahrzehnten angezapft. Rund ein Drittel der Versorgung mit den immer noch wichtigsten Energieträgern der Welt lässt sich auf Unterwasser-Förderungsanlagen zurückverfolgen, Tendenz steigend.

Der Abbau von Metallen (zum Beispiel Kupfer, Kobalt, Nickel) und seltenen Erden steckt dagegen noch in den Kinderschuhen. Metalle liegen im Meer hauptsächlich in Form von Manganknollen und -krusten vor. Bei Manganknollen handelt es sich um Gebilde, welche über Jahrmillionen entstehen, wenn sich im Meerwasser gelöste Teilchen an festen Strukturen wie etwa Muschelschalen oder Korallen ablagern.

Die meisten der bisher gefundenen Vorkommen wurden tief auf dem Grund des Pazifiks nachgewiesen, teilweise mehrere tausend Meter unter dem Meeresspiegel. Eine kommerzieller Unterwasser-Abbau ist hier bislang nicht möglich, wird aber angestrebt. Auch in Ermangelung an Praxiserfahrungen lässt sich die Wirtschaftlichkeit solcher Industrie-Projekte bislang nur schwer einschätzen.

Das potentielle Wundermittel Deuterium

Enorme Fantasien könnte die Gewinnung von „Deuterium“ (manchmal auch als „schwerer Wasserstoff bezeichnet) auslösen. Das Wasserstoff-Isotop könnte als Brennstoff in zukünftigen Kernreaktoren zum Einsatz kommen. Ein kleiner Bruchteil (0,0035 Prozent) des Meereswassers ist „schweres Wasser“, also eine Deuterium-Sauerstoff-Verbindung - auf der Erde gibt es damit schätzungsweise 50 Billionen Tonnen an Deuterium-Vorkommen (nebenbei: daran sieht man, wie unendlich groß und damit auch schwer die Wasser-Vorkommen sind). Mit der richtigen Reaktor-Technik könnte man schon mit ein paar Tausend Tonnen die ganze Welt mit Strom versorgen. Wie genau man Deuterium effizient im großen Maßstab isolieren kann, wie viel Aufwand das verursacht und welche Auswirkungen auf das Ökosystem entstehen würden, ist allerdings noch nicht erforscht.

Insgesamt bietet die Ressourcen-Gewinnung im Meer weitaus mehr Potential als auf der Erde, denn die meisten Vorkommen wurden noch gar nicht entdeckt, geschweige denn erforscht oder erschlossen, mit anderen Worten: Die Vorräte sind gigantisch.

Der Tiefsee-Bergbau hinterlässt aber seine Spuren. Neben dem Problem der Schadstoff-Emission, das auch bei überirdischen Förderanlagen ständig präsent ist, gibt es spezifische Langzeitfolgen auf das Unterwasser-Ökosystem.

Studien beweisen langfristig schädliche Auswirkungen des Tiefsee-Bergbaus auf die Meereswelt

Internationale Forscher unter Federführung des Max-Planck-Instituts für maritime Mikrobiologie in Bremen haben herausgefunden, dass Störungen durch Tiefseebergbau langfristige Auswirkungen auf den Kohlenstoff-Kreislauf und mikrobielle Abläufe in Tiefseeböden haben. Ihre Ergebnisse wurden in einem Artikel auf der Website des Max-Planck-Instituts zusammengefasst.

Das Meeresleben wird demnach durch das Anzapfen von Manganknollen und -krusten massiv beeinträchtigt. Die Forscher berufen sich auf Studien, die gezeigt haben, dass viele an und unter der Oberfläche des Meeresbodens lebende Wasser-Lebewesen auf die Knollen als Subtrat (so wird das Material bezeichnet, auf oder in dem Organismen leben) angewiesen sind.

Auf dieser Basis kann man schlussfolgern: Werden die Mangan-Strukturen zerstört, verschwindet auch ein Stück Lebensraum für Meerestiere. Die daraus resultierenden Störungen im Ökosystem sind laut Einschätzung der Forscher noch Jahrzehnte später spürbar. Zumindest hatten vergangene Untersuchungen eine nachhaltige Veränderung in der Häufigkeit und Dichte von Mikroorganismen gezeigt.

Um das selbst zu beweisen, reisten die Wissenschaftler in das so genannte DISCOL-Gebiet im tropischen Ostpazifik, etwa 3000 Kilometer vor der Küste Perus. Dort hatten im Jahr 1989 deutsche Forscher in einem Manganknollengebiet in 4000 Metern Wassertiefe den Meeresboden auf einer Fläche mit gut dreieinhalb Kilometern Durchmesser umgepflügt, um einen Abbau zu simulieren. „Auch 26 Jahre nach dieser Störung konnten wir die Pflugspuren auf dem Meeresboden klar erkennen“, sagte die leitende Forscherin Tanja Stratmann. „Jetzt wollten wir herausfinden, was das für den Kohlenstoffkreislauf und das Nahrungsnetz dieses Lebensraums bedeutet.“

Die Wissenschaftler berechneten die Kohlenstoff-Flüsse zwischen lebenden und nichtlebenden Teilen des Ökosystems und definierten die Summe dieser Flüsse als Maß für die „ökologische Größe“ des Systems. Nach dieser Metrik sind die Auswirkungen das Bergbau-Simulationsexperiment noch Jahrzehnte später erheblich. Der Kohlenstoff-Durchsatz im Ökosystem war deutlich reduziert. „Besonders der mikrobielle Teil des Nahrungsnetzes war stark betroffen – viel stärker, als wir erwartet hatten. Mikroben sind für ihre hohen Wachstumsraten bekannt. Daher würde man erwarten, dass sie sich schnell erholen. Stattdessen war der mikrobielle Kohlenstoffkreislauf im sogenannten ´microbial loop´ um mehr als ein Drittel reduziert", so Stratman.

Und die Kohlenstoffquellen der peripheren Meeresbewohner veränderten sich. Gewöhnlich ernähren sich kleine Meerestiere von Detritus (Tier- und Pflanzenreste, die durchs Wasser herabsinken) und Bakterien im Meeresboden. In den gestörten Gebieten, in denen infolge der Fragmentierung oder Zerstörung der Manganstrukturen weniger Bakterien lebten, fraßen sie entsprechend mehr Detritus – das wird schädliche Auswirkungen auf die gesamte Tiefsee-Nahrungskette haben.

Eine der beteiligten Forscherinnen fügte hinzu: „Man muss auch bedenken, dass eine Störung durch echten Tiefseebergbau viel schwerer sein wird als die, die wir hier betrachten. Je nachdem, welche Technologie benutzt wird, wird sie wohl die obersten 15 Zentimeter des Sediments über eine deutlich größere Fläche entfernen. Das vervielfacht den Effekt und verlängert die Erholungszeiten erheblich.“

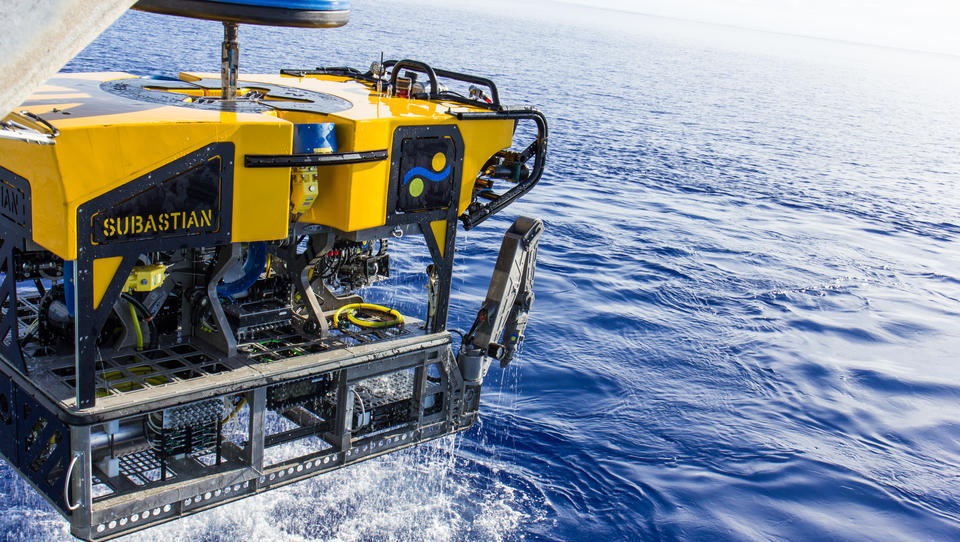

Modernste Meeres-Technologie

Die deutsche Wissenschaft forscht neben den biologischen Langzeitfolgen auch an moderner Technologie für die Unterwasser-Ressourcengewinnung. Zur Erschließung der gewaltigen Rohstoff-Vorkommen am Meeresgrund sind nämlich hochentwickelte Hightech-Geräte notwendig.

Zum Beispiel läuft zurzeit der Aufbau des „Ocean Technology Campus“ (OTC) in Rostock und das Frauenhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung (IGD) ist gleich mit an Bord. Auf dem Gelände des Fracht- und Fischereihafens will der Campus ein produktives Umfeld schaffen, in welchem sich – im engen Schulterschluss zwischen Industrie und interdisziplinärer Forschung – meerestaugliche Hochtechnologie entwickeln und erproben lassen. Unter anderem sollen dort auch Zukunftstechnologien im Bereich Tiefsee-Forschung entwickelt, getestet und zur Marktreife gebracht werden.

Für die deutsche Industrie ist das erstmal ein gutes Zeichen. Noch besser wäre es, wenn im OTC dann auch an umweltfreundlicheren Abbau-Techniken getüftelt wird. In ein paar Jahren wird man Genaueres wissen.

Deutschland gehört im Übrigen auch zu den Ländern, die Lizenzen erworben haben, um in einem fest umrissenen Gebiet die Möglichkeiten eines Manganknollen-Abbaus zu erforschen. Lizenzgeber ist die „Internationale Meeresboden-Behörde“ (ISA) mit Sitz in Kingston, Jamaika. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) hat sich bereits 2015 Rechte an einem 75.000 Quadratkilometer großen Pazifik-Gebiet südwestlich von Hawaii gesichert. Auf dem 4.000 bis 6.000 Meter tiefen Meeresgrund soll nach Manganknollen-Feldern gesucht und mögliche Fördermethoden erforscht werden.