Seit Sommer des vergangenen Jahres ist das größte Konjunkturpaket in der Geschichte der Europäischen Union beschlossene Sache. Das Investitionsprogramm mit dem Namen „Next Generation EU“ wird mit einer finanziellen Feuerkraft von 750 Milliarden Euro ausgestattet – es soll nicht nur die infolge der Pandemie-Maßnahmen der Staaten entstandenen wirtschaftlichen Schäden beheben, sondern darüber hinaus auch Infrastruktur, digitale Systeme und „klimafreundliche“ Wirtschaftsmodelle stärken beziehungsweise aufbauen. Kern des Programms ist der sogenannte „Aufbaufonds“, die Aufbau- und Resilienzfaszilität.

Euro-Bonds werden Realität

Seine herausragende Bedeutung verdankt das Projekt dem Umstand, dass die EU-Kommission erstmals in der Geschichte der EU selbst Schulden am Kapitalmarkt aufnimmt und zudem über deren Verwendung maßgeblich bestimmt. In der Vergangenheit waren es die einzelnen Mitgliedsstaaten, die eigenständig neue Mittel am Kapitalmarkt aufnahmen.

Damit vollzieht sich ein wichtiger Paradigmenwechsel auf höchster Ebene: Denn die Kräfte, die schon im Zuge der Euro-Krise für eine Vergemeinschaftung der Schulden innerhalb der EU warben und dies mit der Ausgabe sogenannter „Euro-Bonds“ realisieren wollten, haben sich nun gegen jene Stimmen durchgesetzt, welche die Vergemeinschaftung und eine dominantere Rolle der EU-Kommission bei der Finanzierung abgelehnt hatten.

Konkret bedeutet dies: die EU-Kommission wird in den kommenden Jahren am Anleihe- und Kreditmarkt Schulden in dreistelliger Milliardenhöhe aufnehmen. Die daraus resultierenden Zins- und Tilgungszahlungen leisten letztendlich die Mitgliedsstaaten. Diese garantieren auch die Rückzahlung.

Von den insgesamt über mehrere Jahre aufgenommenen Schulden von 750 Milliarden Euro entfallen 390 Milliarden Euro auf Zuschüsse und 360 Milliarden Euro auf Kredite. Zuschüsse sind Gelder, die den am Programm teilnehmenden 27 EU-Staaten „geschenkt“ werden, die sie also nicht an die Kommission zurückzahlen müssen. Die Kreditgelder sollen in Form zinsgünstiger Kredite vergeben werden. Das Kreditpaket in Höhe von 360 Milliarden Euro indes setzt sich aus einem Kreditrahmen in Höhe von 312,5 Milliarden Euro und sechs weiteren, kleineren Programmen zusammen, deren Volumina sich zwischen 1,9 Milliarden Euro und 47,5 Milliarden Euro bewegen.

Die Gesamtsumme von 750 Milliarden Euro entspricht den Preisen von 2018. In Preisen des Jahres 2021 berechnet umfasst der „Aufbaufonds“ bereits rund 800 Milliarden Euro.

Unklar bleibt, wie genau die Kommission in den nächsten Jahren an Gelder der Mitgliedsstaaten kommen wird, mit denen sie die in ihrem Namen ausgegebenen Anleihen finanzieren muss. Der Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft schreibt dazu: „Die EU hat mit dem Aufbaufonds erstmals selbst Schulden aufgenommen. Wie Einnahmen generiert und damit die Schulden zurückgezahlt werden sollen, steht aber noch nicht fest. Sollten sich die 27 Mitgliedsstaaten in der Finanzierungsfrage nicht einigen, droht die Gefahr, dass alte Schulden einfach mit neuen beglichen werden und die EU dauerhaft hohe Schulden behält.“

Die EU erwägt bereits, neue Einnahmequellen zu erschließen, um die aufgelaufenen Verbindlichkeiten leichter abbauen zu können. Geplant sind unter anderem eine grenzüberschreitende CO2-Sondersteuer, die Besteuerung digitaler Konzerne, möglicherweise eine Finanztransaktionssteuer, die Abzweigung von Einnahmen aus dem Emissionshandel und eine neue gemeinsame Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage. Ob und in welchem Umfang diese Pläne aber realisiert werden, ist derzeit nicht absehbar.

Wichtig ist außerdem, dass die Staaten zwar Mechanismen geschaffen haben, um die neu gewonnene Macht der Kommission in Finanzierungsfragen zu beschneiden, dass diese Mechanismen aber nur halbherzig ausgefallen sind. So müssen die Finanzminister der EU-Staaten die konkrete Mittelverwendung in anderen Ländern – die auf den wirtschaftspolitischen Empfehlungen der Kommission basieren – zwar absegnen. Aber: „Wenn einzelne Mitgliedsstaaten ernste Zweifel an der korrekten Verwendung der Gelder in anderen Ländern haben, können sie eine Auszahlung verzögern und eine Diskussion zwischen den Staats- und Regierungschefs über die Probleme erzwingen. Ein echtes Veto ist das aber nicht“, schreibt der Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft.

Im Klartext: Die Kommission nimmt erstmals selbst Schulden in gigantischer Größenordnung auf, welche letztendlich von den Mitgliedsstaaten bezahlt werden müssen. Sie entscheidet zudem maßgeblich darüber, wie die Mittel von den Ländern eingesetzt werden dürfen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisiert diese Verhandlungen zwischen Kommission und Finanzministern und fordert ein höheres Maß an Transparenz und demokratischer Beteiligung. „Schon angesichts der Summen, über die derzeit verhandelt wird, ist eine demokratische Beteiligung bei der Verwaltung des Aufbaufonds unbedingt geboten. Denn mit welchen Investitionen und Reformen der wirtschaftliche Aufbau in den Mitgliedstaaten erfolgen soll, kann und darf nicht Expertengremien obliegen. Darüber muss in den Parlamenten – im Europäischen Parlament und auf nationaler Ebene – gestritten und entschieden werden. Die Sozialpartner sollten dabei ein Mitspracherecht haben. Beispielhaft sind hier die EU-Strukturfonds: Bei der Verwaltung dieser Fonds haben die Gewerkschaften zusammen mit Arbeitgebern sowie öffentlicher Verwaltung auf verschiedenen Ebenen eine tragende Rolle. Eine gemeinsame Verschuldung und eine Vertiefung der EU-Wirtschaftspolitik müssen einhergehen mit einer Demokratisierung der Entscheidungsprozesse!“

Wer bezahlt, wer profitiert?

Notwendig zum Verständnis des „Aufbauplans“ ist darüber hinaus die Klärung zweier Fragen: Welche Länder und Branchen profitieren besonders vom Geldzufluss und wer bezahlt dafür?

Die Schulden sollen nach dem Willen der Kommission insbesondere zwei Wirtschaftsbereichen zu Gute kommen – „klimafreundlichen“, alternativen Technologien sowie der Digitalisierung. Es geht also nicht nur darum, während der Pandemie erlittene Wachstumseinbrüche auszugleichen oder Sondermaßnahmen zur Stützung der Volkswirtschaften zu finanzieren, sondern um einen grundlegenden Umbau des gesamteuropäischen Wirtschaftssystems.

37 Prozent der aufgenommenen Schulden sollen für Maßnahmen des „Klimaschutzes“ und 20 Prozent für die Digitalisierung von Verwaltung, Wirtschaft und Bildungseinrichtungen ausgegeben werden, schreibt Brüssel vor. Die scheidende Bundesregierung will sogar je 40 Prozent der Gelder in diese beiden Bereiche leiten, stützt sich dabei aber auf bereits vor der Pandemie geplante Projekte.

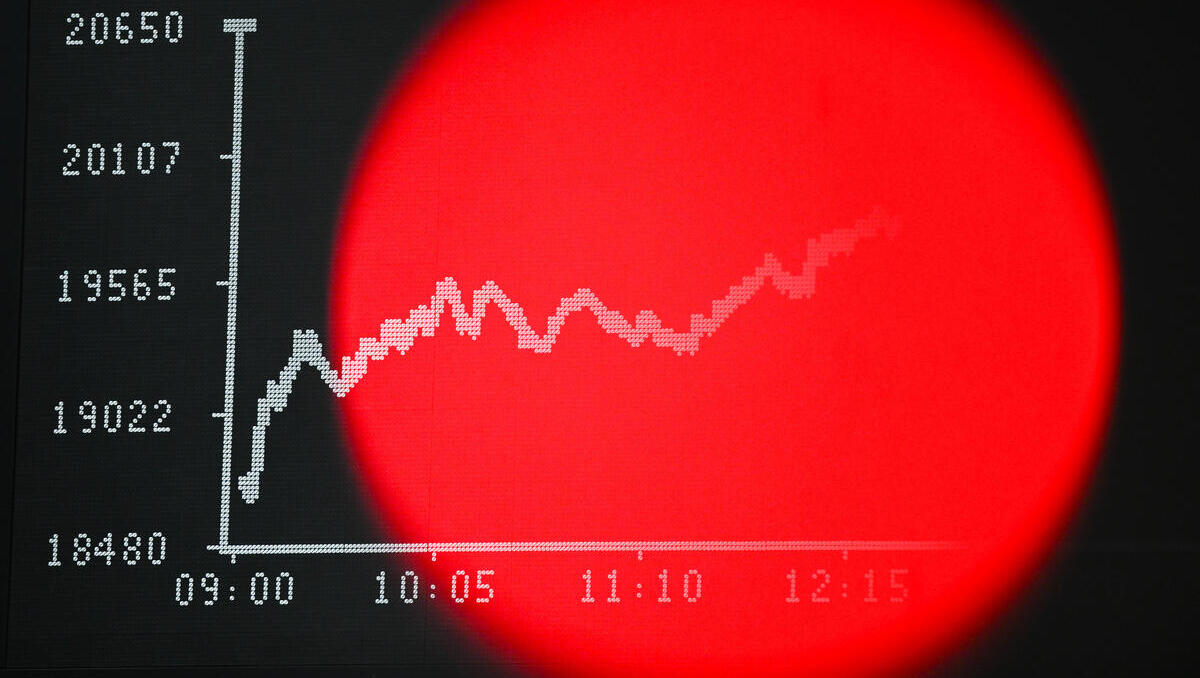

Auffallend ist, dass süd- und osteuropäischen EU-Staaten von der Investitionsoffensive besonders profitieren. Obwohl noch nicht ganz klar ist, welche Projekte von der Kommission und den EU-Finanzministern genehmigt werden, lassen vorläufige Zahlen darauf schließen, dass in Relation zur jährlichen Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt) Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Lettland und Rumänien am meisten Gelder überwiesen bekommen.

Gemessen an der nominalen Höhe der Zuschüsse und Kredite liegen Italien, Spanien, Polen und Portugal weit vorne. Italien kann beispielsweise netto mit Überweisungen in der Größenordnung von 32 Milliarden Euro rechnen, Spanien sogar mit etwa 38 Milliarden.

Die Gruppe der „Zahler“ wird angeführt von Deutschland. Das Land steuert netto rund 66 Milliarden Euro für den Fonds bei, weil mehr als 90 Milliarden Euro Einzahlungen nur 25,6 Milliarden Euro Auszahlungen gegenüberstehen. Mit weitem Abstand folgen Frankreich, das in etwa 23 Milliarden netto einzahlt, die Niederlande mit netto 15 Milliarden und Belgien mit netto 11 Milliarden Euro. Wie die Neue Zürcher Zeitung berichtet, summieren sich die gesamten Netto-Transferzahlungen auf rund 145 Milliarden Euro. Sechzehn Nettonehmern stehen elf Nettogeber gegenüber.

„Vor allem bei Gebern wie Deutschland zeigt sich die Absurdität des angeblich gabenreichen Schauspiels. Die Bundesrepublik zahlt voraussichtlich 95 Mrd. € in den Topf von 390 Mrd. € ein und erhält am Ende 25,6 Mrd. €. Zuvor muss Berlin allerdings einen Plan vorlegen, wie man das Geld verwenden will, damit Brüssel die Auszahlung der Gelder genehmigt“, kommentiert die Neue Zürcher Zeitung.

Die Bevorteilung der süd- und osteuropäischen Staaten folgt einer gewissen Logik. Die Kommission erhofft sich dadurch, die Großregionen Europas in punkto Wirtschaftsleistung und Wohlstandsniveau aneinander anzugleichen und existierende Gräben aufzufüllen. Diese hatten sich infolge der Pandemie zuletzt noch vertieft.

Länder wie Spanien, Italien, Frankreich, Griechenland oder Portugal mussten im Jahr 2020 beispielsweise einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von 9 bis 11 Prozent hinnehmen, während etwa Polen, Deutschland, die Niederlande und Österreich nur Einbußen zwischen 4,5 Prozent und 7 Prozent verzeichneten. Insbesondere die Staaten Südeuropas weisen zudem schon seit Jahren höhere Schuldenraten und Arbeitslosenzahlen auf als Staaten in Mittel- oder Nordeuropa.

Die unter Führung der Kommission nun mit Hochdruck begonnene Umverteilung ist riskant. Sollte sie tatsächlich zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Länder des Südens und Ostens führen – weil die Zuschüsse und Kredite tatsächlich nachhaltig in die (Infra-)Strukturen von Wirtschaft und Staat investiert wurden – würde die EU als Ganzes wirtschaftlich gestärkt und politisch geeint aus der Krise hervorgehen. Dies würde nicht zuletzt auch der deutschen Wirtschaft nutzen.

Möglich ist aber auch, dass eine Umverteilung in dieser Größenordnung zu Unmut in den Geberländern und politischen Spannungen innerhalb der EU führen wird. Denn viele Menschen in Mittel-, Nord- und Westeuropa kämpfen seit Jahren gegen einen sinkenden Lebensstandard, angefacht von Null- und Negativzinsen, stark steigenden Preisen und klaffenden Löchern in den sozialen Vorsorgesystemen. Der Ökonom Daniel Stelter wies zu Recht auf den Umstand hin, dass die mittleren Privatvermögen in Italien und Spanien deutlich über denen der Deutschen liegen. Spanier und Italiener bezahlen darüber hinaus auch weniger Steuern und Abgaben als die Bundesbürger, welche fast 50 Prozent ihrer Brutto-Einkommen an den Staat abgeben müssen – ein weltweiter Spitzenwert.