Der jüngste Vorschlag der Europäischen Union, mit Kupfer, Nickel und Mangan weitere Rohstoffe in die Liste der sogenannten „kritischen Metalle“ aufzunehmen, zeigt die wachsende politische Sorge um die Sicherstellung der langfristigen Versorgung mit diesen für den angestrebten Dekarbonisierungsprozess so entscheidenden Batteriemetallen sehr deutlich. Kupfer, welches ohnehin über ein breites industrielles Einsatzgebiet verfügt, wird sich in den kommenden Jahren erheblich verknappen. Angesichts dessen explosionsartig zunehmender Nutzung in sämtlichen Bereich der Energiewende, von Elektromobilität bis zu erneuerbaren Energien, und darüber hinaus, wird sich die Produktion bis 2040 verdreifachen müssen, um auf dem Weg zum Netto-Null-Emissionsziel Schritt halten zu können.

Für andere Vertreter aus den Reihen der Batteriemetalle sieht es ähnlich aus, auch, da diese nicht nur angesichts des zu erwartenden Bedarfs unzureichende Fördermengen aufweisen, sondern zudem entweder per se selten sind und/oder aus Regionen dieser Welt stammen, die „saubere“ Geschäfte kaum zulassen. Abhängigkeiten, wie die mit Russland bestandene in Sachen Erdgas, gab es auch bei Nickel, auch hier folgte der Ukraine-Invasion ein enormer Preisanstieg. Chinesische Unternehmen kämpfen vor allem auf dem afrikanischen Kontinent mit harten Bandagen um die Vormachtstellung im Bergbau. Noch im laufenden Jahr wird die chinesische CMOC-Group das bisherige Dickschiff Glencore als weltweit führenden Kobaltproduzenten ablösen.

Kritische Metalle in vielerlei Hinsicht kritisch

Fragt man die Europäische Kommission, so werden Rohstoffe dann als kritisch bezeichnet, wenn das mit ihnen verbundene hohe Versorgungsrisiko in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass sich die weltweite Produktion zum großen Teil auf wenige Länder konzentriert. In vielen Fällen kommt noch hinzu, dass sich der Rohstoff nur schwer ersetzen lässt und seine Recyclingquote gering ist. Ihre begrenzte oder abnehmende Verfügbarkeit ist Besorgnis erregend, da dies mit den Bedürfnissen der Industrie und auch politischen Zielen zusammenhängt.

Kritisch sind jene „Zukunftsmetalle“ aber auch aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Es scheint doch geradezu absurd, dass mit beispielsweise den sogenannten Seltenen Erden, ausgerechnet die Mineralien, die Umwelttechnologien, wie Solarpaneele und Windkraftanlagen erst ermöglichen, nur unter deutlich höherem Energieeinsatz als bei anderen Metallen notwendig gefördert werden können, während dieses Prozesses nahezu immer Radioaktivität freigesetzt wird und ihre Recyclingraten mit weniger als einem Prozent beinahe keine Rolle spielen. Schaut man auf die Kobaltproduktion, dessen wichtigstes Anwendungsfeld im Bereich wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Batterien liegt, in denen das Metall als Kathodenmaterial eingesetzt wird, fällt es schwer, die mit dessen Produktion verbundenen menschlichen Tragödien zu übersehen, neben tiefgreifenden Umweltbelastungen, versteht sich.

So verfügt die Demokratische Republik Kongo über die weltweit größten Kobaltreserven, beinahe die Hälfte sämtlicher bekannter Vorkommen dieses Metalls finden sich dort und rund 70 Prozent der weltweiten Produktion entfallen auf den riesigen zentralafrikanischen Staat. Die Bedingungen, unter denen das begehrte Material abgebaut wird, sind jedoch vielfach katastrophal, insbesondere im sogenannten Kleinbergbau, üblicherweise untertage, auf nicht-industrieller Ebene. Nichtvorhandene Arbeitssicherheit, Niedrigstlöhne, Kinderarbeit - insgesamt herrschen lebensgefährlich Zustände, die mit dem Begriff „moderne Sklaverei“ durchaus treffend beschrieben werden können. 20 Prozent des im Kongo gewonnenen Kobalts stammen aus solchen Kleinbergwerken!

Lediglich im oberirdischen industriellen Bergbau, in Minen, die von großen Förderunternehmen betrieben werden, sieht die Lage besser aus. Aber selbst dort gibt es Probleme, und die Bedingungen sind ebenfalls oft meilenweit von akzeptablen Arbeits- und Lebensbedingungen entfernt. Nicht selten sind die Arbeiter eben gerade nicht bei diesen Unternehmen beschäftigt, sondern stehen im Dienst einheimischer Unterfirmen, mit entsprechend niedrigeren sozialen, arbeitsrechtlichen und gesundheitlichen Standards.

Klar ist auch, dass das Land selbst auf Grund seiner innenpolitischen Lage kaum von seinen eigenen Rohstoffvorkommen profitiert. Nahe aktiver, wie stillgelegter Kobaltminen sind zudem eklatante Umweltschäden zu bemerken. Unfruchtbar gewordenes Ackerland und durch Schwefelsäure vergiftetes Grundwasser entziehen den Bauern ihre Lebensgrundlage, die Tiere in Flüssen und Seen sind ebenso belastet. Der Staub riesiger Abraumhalden legt sich auf Felder und sorgt für Atemwegserkrankungen der in der Nähe lebenden Menschen.

Tiefseebergbau als vertretbare Alternative?

Das kanadische Bergbauunternehmen mit dem griffigen Namen The Metals Company, welches sich auf den Abbau polymetallischer Knollen auf dem Meeresboden spezialisiert hat, veröffentlichte vor kurzem die Ergebnisse einer in ihrem Auftrag vom Londoner Informationsanbieter Benchmark Intelligence erstellten Studie, in der untersucht worden ist, welche Umweltauswirkungen eben jene Tiefseeförderprojekte des Unternehmens haben. Dessen Hauptprojekt befindet sich in der sogenannten Clarion Clipperton Zone im östlichen Pazifik zwischen Hawaii und Mexiko und zielt darauf ab, die weltweit größte unerschlossene Lagerstätte von Batteriemetallen nutzbar zu machen.

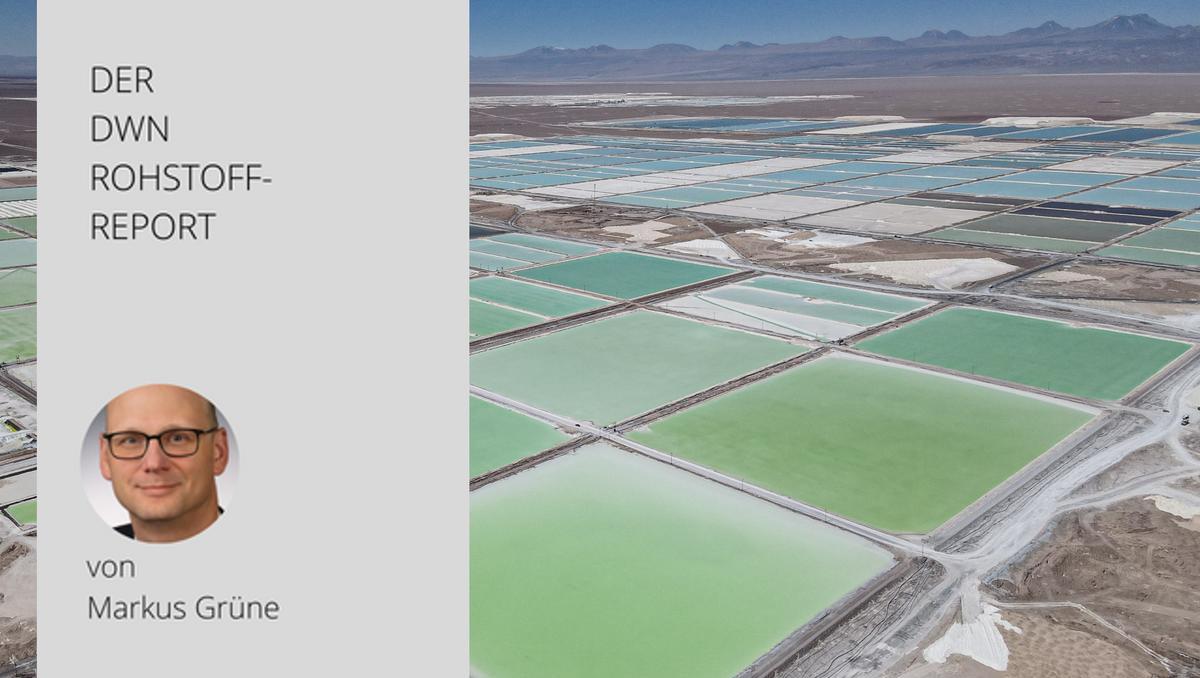

In dieser Zone, die sich insgesamt über eine Fläche von 1,28 Millionen km² erstreckt, lagern schätzungsweise 21 Milliarden Tonnen Kupfer, Nickel, Mangan und Kobalt in Form kartoffelgroßer, felsähnlicher polymetallischer Knollen auf dem Meeresboden. Damit gilt diese Region, auf die 90 Prozent aller Explorationsaktivitäten entfallen, als das ergiebigste Gebiet für den Meeresbergbau. Neben The Metals Company haben bereits knapp 20 weitere internationale Bergbauunternehmen Verträge zur Erkundung der Region abgeschlossen.

Die Benchmark-Studie aus Großbritannien zeigte dabei deutlich, dass der Rohstoffabbau auf dem Meeresboden die Umweltauswirkungen von Batteriemetallen drastisch verringert. Bewertet wurde dabei unter anderem das Treibhauspotenzial, die Versauerung, die Eutrophierung (Nährstoffanreicherung), die Feinstaubbildung und den Wasserverbrauch bei Abbau, Transport, Verarbeitung und Raffination der Metalle. Und dies über deren Zwischenprodukte bis hin zu den Endprodukten Nickelsulfat, Kobaltsulfat und Kupferkathoden.

Dabei zeigte der Vergleich mit der Produktion der gleichen Metalle über die wichtigsten landgestützten Routen, unter anderem aus indonesischen Nickel-Lateriten und gemischten Kobalt- und Kupfersulfiden und -oxiden, die im Kongo abgebaut werden, ein in beinahe jeder Auswirkungskategorie besseres Abschneiden des untersuchten Unterwasserprojekts. Unterwasserbergbau schneidet nur beim Treibhauspotenzial und beim Wasserverbrauch von Kobaltsulfat, welches in herkömmlicher Weise in der Demokratischen Republik Kongo produziert und in China veredelt wird, schlechter ab.

Bei der Nickelproduktion sind die Auswirkungen im Vergleich besonders dramatisch: Die Studie ergab, dass das Nickelsulfat-Produkt nicht nur indonesischen Nickel, sondern auch alle anderen wichtigen landgestützten Produktionsrouten übertreffen würde, indem es die üblichen Emissionen im Durchschnitt um 70 bis 80 Prozent senken würde, einschließlich einer um 70 Prozent geringeren Auswirkung auf die globale Erwärmung.

Widerstand ist absehbar

Die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA) arbeitet seit 2014 an einem Rahmenwerk für den Tiefseebergbau und will im Juli ein entsprechendes Gesetz veröffentlichen, welches die Meeresförderung ab 2024 erlauben und im Detail regeln soll. Unumstritten ist die bevorstehende Ausbeutung des Meeresbodens selbstverständlich nicht.

Wissenschaftler schätzen, dass polymetallische Knollen den Lebensraum für die Hälfte der größeren Tierarten bilden, die in der für den Abbau vorgesehenen Region des Pazifiks vorkommen. Frankreich, Deutschland, Spanien, Costa Rica, Neuseeland, Chile, Panama, Palau, Fidschi und die Föderierten Staaten von Mikronesien fordern bereits ein Moratorium oder eine Pause für den Tiefseebergbau.

Brasilien, Belgien, die Niederlande, Portugal, Singapur, die Schweiz und andere Länder haben angedeutet, dass sie keine Bergbauverträge genehmigen würden, solange keine angemessenen Umweltschutzmaßnahmen für den Meeresboden ergriffen werden. Es klingt paradox, aber unter dem Strich bleibt der Weg hin zu sauberer Energie schmutzig, sogar in mehrfacher Hinsicht. Eine Tatsache, die in den politisch ergrünenden Teilen der Welt angesichts auf hochglanzpolierter Elektroautos (und dergleichen mehr) gerne unter den Teppich gekehrt wird.