Ein Akt der Großzügigkeit – oder ein strategischer Umbau der Machtverhältnisse?

Mit einem Paukenschlag hat Microsoft-Gründer Bill Gates angekündigt, den kompletten Rest seines Vermögens an seine Stiftung zu übergeben. Die Gates Foundation, schon jetzt die größte private Wohltätigkeitsorganisation der Welt, wird damit in den kommenden 20 Jahren doppelt so viel ausgeben können wie in den bisherigen 25. Danach – so die offizielle Ansage – wird die Stiftung aufgelöst. Eine Entscheidung von historischer Tragweite. Doch was steckt wirklich dahinter?

Offiziell beruft sich Gates auf ein berühmtes Zitat des US-Stahlmagnaten Andrew Carnegie: „Wer reich stirbt, stirbt in Schande.“ Tatsächlich hatte Gates bereits in der Vergangenheit mehrfach betont, dass sein Reichtum nur dann sinnvoll sei, wenn er der Allgemeinheit zugutekomme. Doch während die westliche Öffentlichkeit den Schritt als altruistischen Akt feiert, stellen sich kritische Stimmen längst die Frage, ob hier nicht unter dem Deckmantel der Philanthropie eine nie dagewesene Machtkonzentration im Schatten der Demokratie stattfindet.

Denn die Gates Foundation operiert nicht nur als Geldgeber im Hintergrund, sondern als globaler Akteur mit enormem Einfluss auf Gesundheits-, Bildungs- und Ernährungspolitik weltweit. Regierungen, NGOs und internationale Organisationen sind zunehmend von den Milliarden aus Seattle abhängig – und damit auch von den Prioritäten, Ideologien und Technologien, die die Stiftung unterstützt.

Ein milliardenschwerer Hebel für gesellschaftliche Transformation

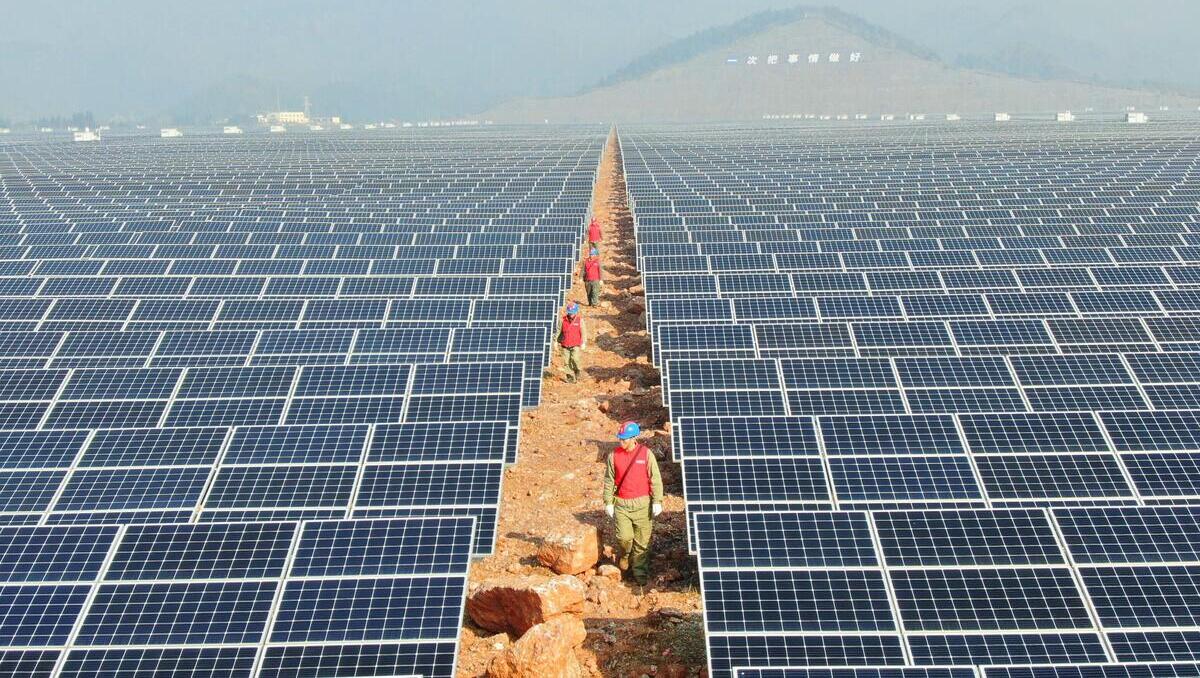

Gates' Schritt kommt zu einer Zeit, in der die weltweite Entwicklungshilfe unter Druck steht, traditionelle Geberländer ihre Zahlungen zurückfahren – und gleichzeitig eine digitale, technologische Transformation immer mehr Bereiche des gesellschaftlichen Lebens durchdringt. Genau hier setzt die Gates-Stiftung an: Künstliche Intelligenz, globale Impfprogramme, digitale Bildung, biotechnologische Landwirtschaft. Allesamt Sektoren, in denen enorme wirtschaftliche und geopolitische Interessen mit vermeintlich humanitären Zielen verschwimmen.

In seiner Erklärung verweist Gates auf die „einmaligen Möglichkeiten“, die neue Technologien bieten. Doch Kritiker warnen: Wer entscheidet, welche Technologien in welchen Ländern eingeführt werden? Und wer kontrolliert die Auswirkungen auf lokale Gesellschaften, Märkte und Gesundheitssysteme?

Konzentration statt Dezentralisierung

Dass Gates gleichzeitig den vollständigen Rückzug seiner Stiftung für 2045 ankündigt, wirkt für viele wie ein bewusst gesetzter Endpunkt – ein Abschluss unter seiner Kontrolle. Doch bis dahin werden die Weichen gestellt. 200 Milliarden Dollar, investiert mit strategischer Präzision, können ganze Volkswirtschaften, Forschungseinrichtungen und internationale Agenden formen.

Selbst der CEO der Stiftung, Mark Suzman, gibt offen zu, dass die Aktivitäten der Stiftung niemals in der Lage sein werden, die Lücke zurückgehender öffentlicher Hilfen zu schließen. Die Frage bleibt: Warum übernimmt dann eine Privatstiftung Aufgaben, die in den Verantwortungsbereich demokratischer Staaten gehören?

Fazit: Altruismus oder stille Machtverschiebung?

Der Rekordspendenakt von Bill Gates wird weltweit als humanitärer Meilenstein gefeiert. Doch in Wirklichkeit wirft er fundamentale Fragen über Macht, Einfluss und die Zukunft der globalen Ordnung auf. Wird hier ein Modell etabliert, in dem superreiche Individuen über das Schicksal ganzer Kontinente entscheiden – während demokratische Prozesse und Institutionen zunehmend ausgehöhlt werden?

Am Ende bleibt die Frage: Ist dies der Beginn eines neuen Zeitalters der Philanthropie – oder das Endspiel einer globalen Elite, die mit Milliarden Vermögen auch die Kontrolle über die Welt von morgen sichern will?

Wird das Geschenk von Bill Gates der Menschheit dienen – oder sie in neue Abhängigkeiten führen?