Seitdem die Corona-Krise das politische, wirtschaftliche und auch private Leben dominiert, erklärt uns ein nicht abreißender Strom von Besserwissern, was in der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft alles schiefgelaufen ist und damit zu der aktuell sehr schwierigen Lage beigetragen hat. Kritikpunkte sind dabei beispielsweise die mangelhafte Ausstattung der Krankenhäuser, die fehlende digitale Infrastruktur der Schulen für ein digitales Homeschooling oder auch die – nach Meinung der Kritiker – viel zu niedrigen staatlichen Versorgungsleistungen. Aber auch eine viele fundamentalere Kritik an unserem Wirtschaftssystem wird immer offensichtlicher. Ähnlich wie in der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise oder auch beim Klimawandel ist mal wieder die Marktwirtschaft schuld. Häufig ist dabei die Nennung des Kampfbegriffs „Neo-Liberalismus“ den Kritikern Beleg genug.

Allerdings zeigen Umfragen, dass die Mehrheit der Bevölkerung, trotz der auftretenden und wohl teilweise unvermeidlichen Probleme und Engpässe, mit der Arbeit der Regierung sehr zufrieden ist. Die Zustimmungsraten für die Große Koalition und deren Hauptakteure haben die höchsten Werte in der aktuellen Legislaturperiode erreicht.

Natürlich ist derartige Kritik häufig interessenpolitisch motiviert. Viele wollen dafür sorgen, dass auch sie ihren Anteil an dem sich derzeit über das Land ergießenden Geldregen bekommen. Da dabei wenig Fragen gestellt werden, kann lautes Klagen viel bringen. Aber häufig ist Kritik auch wohlfeil oder einfach nur naiv, wenn mit Blick auf eine Risikoanalyse der Bundesregierung aus dem Jahr 2012 (!) argumentiert wird, man habe es ja gewusst, dass eine Pandemie kommen werde. In der Tat, eine Pandemie wurde als ein Risiko identifiziert, aber eben nur eines unter einer Vielzahl von mehr oder weniger wahrscheinlichen Risiken, wie Überschwemmungen, eine großflächige Cyber-Attacke oder ein erneuter Flüchtlings-Ansturm. Kein Land der Welt hat die Ressourcen, sich auf alle auch nur halbwegs wahrscheinlichen Risiken umfassend vorzubereiten.

Dies bringt uns zu dem eigentlichen Punkt, den die Jünger des vorausschauenden und allmächtigen Staates übersehen: Letztlich steht die Politik vor genau dem gleichen Problem wie die heftig kritisierte Marktwirtschaft, mit begrenzten Mitteln eine potenziell unbegrenzte Zahl von Wünschen und Forderungen zu befriedigen, und das stets unter Berücksichtigung von Unsicherheit. In der Marktwirtschaft wird dieses Allokationsproblem mithilfe von Preisen gelöst, die als Knappheitsindikator fungieren. In der Politik ist der Mechanismus weder eindeutig noch transparent und wohl eine Mischung aus Gemeinwohlinteresse, stimmenmaximierenden Politiker-Interessen und Kompromissen der am politischen Prozess Beteiligten. Dabei ist das Interesse am Gemeinwohl das am schwierigsten zu greifende Kriterium, das häufig von eigenen wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Vorstellungen geprägt beziehungsweise zu deren Realisierung angeführt wird.

Genauso wie in der Wirtschaft wird auch in der Politik dabei das Opportunitätskostenkalkül angewendet. Das heißt, aus der Einsicht, dass man einen Euro eben nur einmal ausgeben kann, folgt die Überlegung, damit einen möglichst hohen Nutzen zu erzielen. Dies setzt voraus, dass man eine Vorstellung über alternative Verwendungen besitzt. Dieses Abwägen gilt auch mit Blick auf Menschenleben, trotz all der empörten Zurückweisungen von Politikern, dass es sich verbiete, diese gegen wirtschaftliche Kosten aufzurechnen. Dieses Abwägen ist im Regelfall nicht so dramatisch wie im sogenannten „Trolley-Problem“, einem moralischen Gedankenexperiment, in dem es darum geht, ob man bereit ist, für die Rettung einer größeren Zahl von Leben den Tod anderer Menschen in Kauf zu nehmen beziehungsweise. herbeizuführen. Aber jede Entscheidung über die Schließung eines unrentablen Krankenhauses ist genau ein derartiges Abwägen. Dies gilt übrigens genauso für die Entscheidung, ein weiteres Krankenhaus nicht zu bauen, oder einen unfallträchtigen Straßenabschnitt nicht zu entschärfen.

Angesichts der vollen Kassen der letzten Jahre, hat uns die Politik häufig die Illusion vermittelt, dass irgendwie doch alle Wünsche befriedigt werden können, selbst wenn im Einzelfall, etwa bei der Grundrente oder der geplanten Abschaffung des Soli, offensichtlich wurde, das dem nicht so ist. Auch bei der Bekämpfung der Corona-Krise und ihrer wohl länger anhaltenden wirtschaftlichen Folgen geriert sich die Politik, als würden für sie ökonomische Zwänge nicht gelten. Mit dem Ziel, dass kein gesundes Unternehmen wegen Corona in die Insolvenz gehen und kein Arbeitsplatz verlorengehen dürfe, wurde ein gigantischer Schutzschild für Deutschland aufgebaut. Das Volumen des Schutzschildes (Ausgaben und Garantien) betrug ursprünglich 1,2 Billionen Euro, hat sich aber durch weitere Programme nochmals erhöht. Man muss kein überzeugter Keynesianer sein, um zu verstehen, dass bei einer derartigen Kombination von Angebots- und Nachfrageschocks der Staat einspringen muss, um Einkommen und Unternehmen zu stützen. Auch ist die Absicht der Politik, in einer solchen Krise das Vertrauen der Bürger durch Programme und Versprechen zu stabilisieren, nachvollziehbar. Aber spätestens, wenn Politiker ein derartiges Füllhorn ausschütten, Fragen zu dessen langfristiger Finanzierung aber mit Verweis auf negative Vertrauenseffekte beiseite wischen, dürften viele Bürger sich der wohligen Illusion hingeben, dass es für den Staat keine Budgetrestriktion gäbe.

Der Anstieg der Staatsausgabenquote auf wohl deutlich über 50 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) in diesem Jahr (2019: 45,5 Prozent) vermittelt wohl nur ein ungenügendes Bild der massiven Steigerung des Staatseinflusses in der und auf die Volkswirtschaft. Die mit dem Schutzschild einhergehenden Fehlallokationen von Kapital, Fehlanreize für Beschäftigung und Ausbreitung von „Moral Hazard“ sind zwar kaum zu vermeiden, werden aber die Produktivität der deutschen Volkswirtschaft dauerhaft schwächen. Dies schmälert natürlich auch die Möglichkeiten für die über kurz oder lang ins Haus stehende Haushaltskonsolidierung und wird die durch die gesellschaftliche Alterung induzierten Verteilungskonflikte weiter verschärfen.

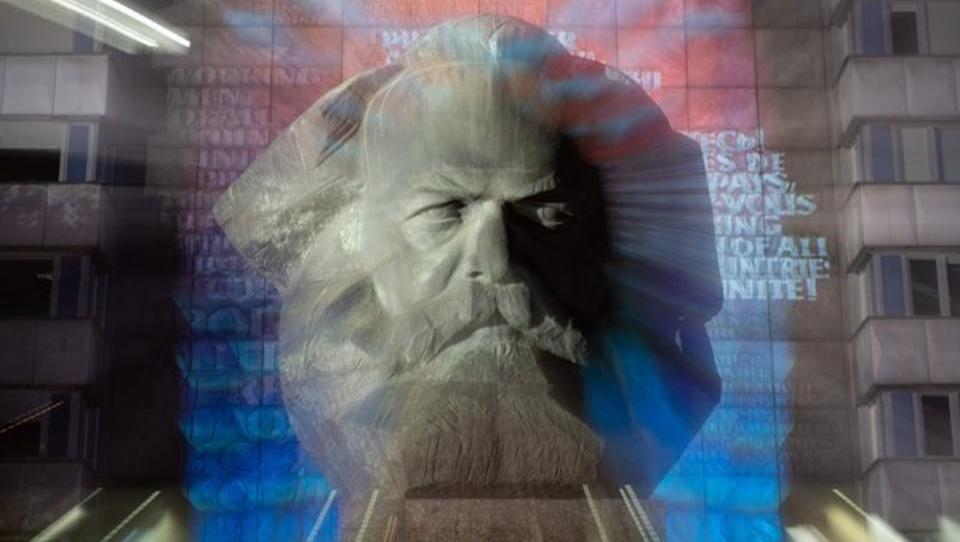

Allerdings misstraute auch schon vor dem Ausbruch der Corona-Krise eine Mehrheit der Bürger (55 Prozent) dem kapitalistischen System (wobei allerdings allein die Verwendung des Begriffs „Kapitalismus“ bei manchem Befragten einen Abwehrreflex ausgelöst haben dürfte). Trotzdem fällt es schwer zu verstehen, warum gerade wir Deutschen eine nahezu romantische Sehnsucht nach einer starken Rolle des Staates in der Wirtschaft haben. Sind wir doch eines der wenigen Länder, das in einem 40-jährigen real existierenden Parallel-Experiment überprüfen konnte, ob eine staatliche oder eine marktwirtschaftlich organisierte Wirtschaft besser geeignet ist, eine Volkswirtschaft nach einem (noch viel größeren) Schock wieder aufzubauen.