DWN: Deutschland hat derzeit wieder CO2-Emissionen wie zu den 90er Jahren. Ist die Energiewende gescheitert?

Dr. Wendland: Die Beantwortung dieser Frage hängt von der Zielbestimmung ab. Das primären Ziele der Energiewende, so wie sie von Sozialdemokratie und Grünen in der Regierung Schröder-Fischer bestimmt wurden, waren der Atomausstieg und die Etablierung der Erneuerbaren Energien (EE). Das Teilziel „Etablierung der EE“ wurde mal mit mehr, mal mit weniger Verve durchgesetzt. Man könnte das auch die Haben-Seite der Energiewende nennen.

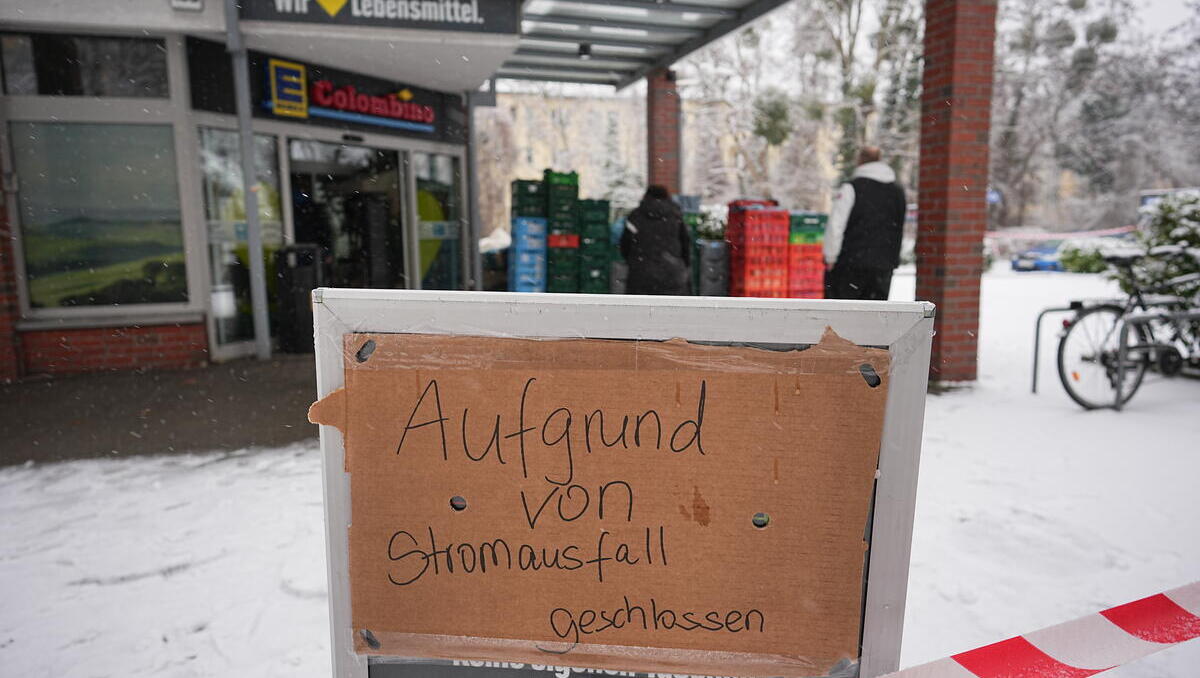

Das Teilziel Atomausstieg ist das einzige Ziel der Energiewende, das konsequent - oder brachial - durchgesetzt wurde, ohne Rücksicht auf Verluste. Auf der Verlustseite stehen daher eine zwangsläufig daraus sich ergebende Abhängigkeit der Netzsicherheit von fossiler gesicherter Leistung, da nukleare gesicherte Leistung nicht mehr erwünscht ist. Die in Deutschland dominierenden EE-Windkraft und Solarenergie sind volatile Erzeuger, die aus eigener Kraft nicht für Netzstabilität sorgen können.

Mit der Kernenergie verliert Deutschland überdies eine Klimaschutztechnologie sui generis: Kernkraftwerke (KKW) produzieren Strom mit einer Klimabilanz von, je nach Studie, fünf bis 12 Gramm CO2 pro Kilowattstunde - das ist Windkraft-Level und darunter - und nochmal viermal besser als bei der Photovoltaik.

Der Klimaschutz verliert also direkt, weil wir die Kernkraftwerke verlieren, und auch indirekt, weil der Kohleausstieg - den man im Nachhinein als drittes Ziel der Energiewende bestimmte - viel langsamer läuft, als er laufen könnte, wenn man die Kernkraftwerke hätte. Die Abhängigkeit vom Erdgas bleibt in jedem Falle erhalten, da die Rolle von Kernenergie und Kohle bei der Garantierung gesicherter Leistung dann eben die Gaskraftwerke spielen müssen - ein Experiment mit ungewissem Ausgang, denn die nötigen Kapazitäten sind fern von der Realisierung.

All dies treibt die Kosten der Energiewende erheblich und diese werden stetig steigen, da man ja nun auch noch die Etablierung der Stromspeichertechnik fördern muss, den Netzausbau im Nieder- und Mittelspannungsnetz angehen und die Digitalisierung dieser Netze bezahlen muss.

Wenn man also als übergeordnete Zielsetzung das Dreieck Umwelt/Klimaschutz - Versorgungssicherheit - Bezahlbarkeit betrachtet, ist die Energiewende Stand heute gescheitert. Sie hat auch nach 22 Jahren, gerechnet seit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, keine Defossilisierung unserer Elektrizitätswirtschaft bewerkstelligt; man hat viel zu lange nur Erzeugungsanlagen gefördert, ist aber weder Netzausbau noch Speicherung so angegangen, wie es der Zielvorstellung des EE-Anteils entsprochen hätte. Daher steigen nun, da volatile EE fast 50 Prozent des durchschnittlichen Stromaufkommens produzieren, die Kosten zur Stabilisierung der Netze sprunghaft an.

Wir haben uns überdies infolge der fossil-erneuerbaren Grundkonzeption der Energiewende in wachsende Gas-Abhängigkeit von Russland begeben, aus der wir uns dann ab 2022 zu hohen Kosten wieder herausarbeiten mussten. Diese Krise ist auch noch nicht beendet, allen optimistischen Aussagen der Regierung zum Trotz.

DWN: Können Sie den Entschluss der Regierung, die AKWs nicht länger zu betreiben, nachvollziehen?

Dr. Wendland: Nein, aus den oben genannten Gründen. Kernenergie ist die Technologie an der Schnittstelle von Klimasicherheit und Versorgungssicherheit, und genau an dieser Schnittstelle entfaltet sich gerade die Dramatik unserer Energie- und Klimadebatte.

Derzeit wird das Klimaziel gegen die Versorgungssicherheit ausgespielt und umgekehrt, weil man Versorgungssicherheit nur fossil garantieren kann. Ein Kernkraftwerk mit 1400 Megawatt Nennleistung produziert pro Jahr 11 bis 12 Terawattstunden Strom, deutsche Anlagen sind zudem sehr gute Lastfolgeanlagen, d.h. viel flexibler als ihnen gemeinhin nachgesagt wird, und damit von viel größerer Bedeutung für die Netzstabilität, als ihr verbleibender sechs Prozent-Anteil an der Stromproduktion suggeriert.

Um dasselbe, was ein Konvoi-Leistungsreaktor schafft, mit Windkraft zu machen, braucht man rund 1000 moderne 5-Megawatt-Windkraftanlagen (plus Speicher, um die Volatilität auszugleichen). Die Abschaltung der drei letzten Anlagen bedeutet klimaschutz-technisch und auch versorgungstechnisch dasselbe, als ob Wirtschaftsminister Habeck mit einem Sprengkommando durch die Bundesrepublik zöge und 3000 Windkraftanlagen in die Luft jagte. Oder, genauer gesagt, 6000, denn wenn man im Krisenjahr 2022 den entsprechenden politischen Willen gehabt hätte, hätte man auch die 2021 stillgelegten KKW noch retten können. Stattdessen nahm der „Klimaminister“ lieber Kohlekraftwerke aus der Reserve.

DWN: Was ist Ihrer Meinung nach die Zukunft für die Atomindustrie in Deutschland?

Dr. Wendland: Nach derzeitiger Machtkonstellation und Gesetzeslage: keine. Wenn der Zerstörungsprozess nicht gestoppt wird, haben wir bald kein kernverfahrenstechnisches Know-how mehr für Anlagen und Aufsicht. Im Engineering haben deutsche Firmen ja angesichts der politischen Unerwünschtheit der Kernenergie im eigenen Land schon früher aufgegeben; die kerntechnischen Lehrstühle an unseren Hochschulen wurden abgeschafft.

Doch Servicefirmen und Kraftwerksbauer sind international aufgestellt. Meine Prognose: um Deutschland wird es einen Ring kernenergienutzender Länder geben, von denen Deutschland Strom und mit Atomstrom gewonnenen Wasserstoff importiert. Sollten wir wieder einsteigen, werden die Reaktoren nicht von deutschen Herstellern kommen.

Möglich ist auch, dass wir als Gemeinschaftskernkraftwerksbetreiber mit unseren europäischen Nachbarn in den Niederlanden, Polen und Frankreich enden, d.h. KKW-Standorte mitfinanzieren, die sich nicht auf deutschem Boden befinden, an denen aber deutsche Fachleute mitarbeiten. Eine Voraussetzung dafür ist aber die Abkehr von der Leitkultur der Atomangst, die unsere Diskurse jahrzehntelang beherrschte.

Der Paradigmenwechsel ist bereits im Gange. Leider kommt er zu spät, um einige deutsche Kernkraftwerke zu retten, die international einen exzellenten Ruf genießen.

Die Geschichte lehrt uns, dass sich Machtverhältnisse und Gesetze in Demokratien ändern, wenn Lernprozesse im Gange sind und wenn sich die Randbedingungen ändern. Als die deutschen Atomausstiege beschlossen wurden - der erste am Beginn des Jahrtausends, der zweite nach Fukushima im Jahr 2011 - gab es völlig andere Prioritäten. Die Kohlekraft galt selbst bei den Grünen als ein akzeptabler Übergangs-Ersatz für die Kernenergie, im Jahr 2011 schrieb das noch die "Ethikkommission" - de facto eine Atomausstiegs-Legitimierungs-Kommission - in ihren Abschlussbericht. Mit dem Primat des Klimaschutzes hat sich aber eine entscheidende Randbedingung des Atomausstiegs geändert: die Kernenergie erscheint heute wesentlich weniger leicht verzichtbar als damals, weil sie eben die Eigenschaften der Planbarkeit und gesicherten Leistung mit der Eigenschaft des minimalen CO2-Ausstoßes vereint.

Die Stimmen aus Wirtschaft und Wissenschaft sind bereits jetzt unüberhörbar, dass der deutsche Atomausstieg ein Sonderweg und eine falsche Entscheidung ist. Der Forschungsrat der Europäischen Kommission stellte der Kernenergie das Zeugnis aus, so nachhaltig zu sein wie die Erneuerbaren. Kernenergie wurde in die EU-Finanztaxonomie zur Förderung klimafreundlicher Investments aufgenommen. Das sind Stimmen der Vernunft.

DWN: Bezüglich Atomkraft, wie stehen Sie zu den Sicherheitsbedenken, z.B. potenzielle Katastrophen wie Fukushima?

Dr. Wendland: Die damalige Begründung des deutschen Atomausstiegs durch das Unfallgeschehen in Fukushima lautete, das Restrisiko der deutschen KKW sei unter diesen Erkenntnissen neu zu bewerten - und zwar zu Ungunsten der deutschen KKW. Doch diese Begründung war falsch.

Erinnern wir uns: der Unfall in Fukushima geschah nicht, weil die Anlage nicht erdbebenfest war - das Tohoku-Erdbeben überstand sie weitgehend unbeschadet - sondern weil sie von einem nachfolgenden Tsunami überflutet wurde, der die Notstromanlagen und maschinentechnische Systeme der Nachkühlkette zerstörte. Die Anlage erlitt einen totalen Stromausfall, weil die Netzanbindungen nach draußen durch das Jahrtausend-Erdbeben zerstört waren und auch die Notstromaggregate, die in den Basements der Gebäude standen, überflutet wurden. Daher waren die elektrisch angetriebenen Systeme der Nachkühlkette, d.h. Pumpen und Armaturen, nicht mehr verfügbar. Binnen weniger Stunden brach in drei Blöcken die Nachzerfallswärme-Abfuhr zusammen und es kam zu einem Schmelzen der Brennelemente und zu großen Freisetzungen von radioaktiven Stoffen.

Wir sahen hier aber nicht das Eintreten eines Restrisiko-Ereignisses, sondern etwas ganz anderes. Da war nämlich eine Reaktoranlage unter sträflicher Vernachlässigung eines sehr hohen Risikos, nämlich des Überflutungsrisikos, an einer Meeresküste errichtet worden.

Nach damals geltendem japanischen Atomrecht reichte für Fukushima Daiichi eine Flut-Risikoanalyse mit einer 100-jährigen Rückschau, und man hat die Anlage daher für einen Tsunami geringer Höhe ausgelegt, der in der Rückschau bis 1870 das größte Flutereignis war.

DWN: Und wie ist die Situation in Deutschland?

In Deutschland müssen KKW nachweisen, dass sie das 10.000-jährige maximale Hochwasser beherrschen. Das hätte analog bedeutet: hätte da in Fukushima Isar-2 gestanden, hätte das bedeutet, dass man alle je überlieferten Tsunamis hätte betrachten müssen und folglich die Anlage für den 15-Meter-Tsunami ausgelegt hätte, der in der Region im Mittelalter einmal geschehen war.

Hier sieht man also, dass bereits bei der "root cause" keine Übertragbarkeit auf die deutschen Anlagen vorlag. Und da haben wir noch gar nicht über sonstige Unterschiede geredet, etwa die viel robustere doppelte Notstromsystem-Auslegung der deutschen Anlagen und weitere technische Vorrichtungen des anlageninternen Notfallschutzes, die einen Verlauf wie in Fukushima verhindert hätten.

Man kann es auch so ausdrücken: auf dem Pfad in die Kernschmelze ist Fukushima an jeder Wegkreuzung in die unsichere Richtung abgebogen, während Isar-2 an jeder Weggabelung den sicheren Weg gewählt hätte. Es wäre erst gar nicht überflutet worden; wenn doch, hätten seine erhöht stehenden Notstromdiesel die Flut überstanden; wenn nicht, hätte es ein zweites, flutsicheres Notstromsystem gegeben usw.

All das hat natürlich die Reaktorsicherheitskommission (RSK), das beratende Organ der Bundesregierung für Fragen der kerntechnischen Sicherheit, der Kanzlerin auch so übermittelt, nachdem die ersten Unfallanalysen vorlagen. Doch die RSK wurde nicht gehört, sondern im Gegenteil unter Druck gesetzt, die technische Rechtfertigung für den Atomausstieg zu liefern. Das verweigerte sie laut Aussagen ehemaliger Mitglieder. Erst danach wurde die Ethikkommission mit eben dieser Aufgabenstellung beauftragt, doch in dieser Kommission saßen keine kerntechnischen Fachleute.

Die Kanzlerin dekretierte übrigens bereits am 14. März 2011, also während der Fukushima-Unfall noch lief, die sofortige Abschaltung von acht älteren Reaktorblöcken - ohne jede Datengrundlage über die Unfallursachen. Das Atomausstiegsvotum des Bundestages folgte dann im Juni.

Dazwischen lag eine Zeit beispielloser, so nur in Deutschland aufgetretener anti-nuklearer Mobilisierung. Merkel ließ sich im Grunde von rund 300.000 hochmobilisierten Atomgegnern auf der Straße und einer unisono- Medienberichterstattung, die den Atomausstieg nachgerade herbeischrieb, vor sich hertreiben. Sie hatte Landtagswahlen zu retten (die sie dann trotzdem verlor). Das war klassisches "Führen von hinten", wie es Merkel gerne praktizierte. Schon ein Jahr später bekannte sie nach Aussagen von Ohrenzeugen, als Physikerin hätte sie den Ausstieg nicht beschlossen, aber er sei "politisch" geboten gewesen.

Angesichts der absehbaren Langfrist-Auswirkungen, die wir nun erst so richtig zu spüren bekommen, und die eine Staatsfrau hätte betrachten müssen, ist das ein fragwürdiges Verständnis von Politik.

DWN: Was macht man mit dem massiven Problem des Atommülls? Was ist die Zukunft hier und welche Lösungen gibt es?

Dr. Wendland: So massiv ist das Problem eigentlich gar nicht, denn im Gegensatz zum hochtoxischen Chemiemüll, für den wir längst Endlager haben, hat der hoch radioaktive Atomabfall, für den wir keins haben, einen eher überschaubaren Umfang. Es geht um 27.000 Kubikmeter Volumen - das ist ein Würfel mit 30 Metern Kantenlänge - und rund 13.000 Tonnen radioaktives Schwermetall. Dieser Abfall ist der bestbewachte und bestkontrollierte Abfall dieser Republik, es ist auch noch nie jemand durch ihn zu Schaden gekommen. Insofern klaffen Realität und Wahrnehmung sehr auseinander. Derzeit lagert das Gros des hochaktiven Abfalls den Standortzwischenlagern der Kernkraftwerke. Für den schwach- und mittelaktiven Abfall ist das Endlager Konrad am Standort eines ehemaligen Eisenerzbergwerks im Bau.

Der Gesetzgeber hat mit dem Standortauswahlgesetz 2017 den Weg für die Endlagerung des hochaktiven Abfalls vorgegeben: Neubeginn einer wissenschaftsbasierten Endlagersuche, Regelungen für die Transparenz und öffentliche Partizipation. Dieser Prozess wird vom Staat organisiert. Die AKW-Betreiber haben ihre Entsorgungsrückstellungen, 24 Milliarden Euro in einen staatlichen Endlagerfonds eingezahlt, der die Finanzierung übernimmt. Zum Vergleich: das fast fertiggebaute, aber kleinere finnische Endlager in Onkalo soll ca. drei Milliarden Euro kosten.

Im Jahr 2020 hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) Teilgebiete ausgewiesen, aus denen wiederum Standortregionen für die untertägige Erkundung ausgewählt werden sollen. Derzeit befasst sich die BGE mit Methodenentwicklung anhand von vier repräsentativen Gebieten für jedes Wirtsgestein. Die Voraussetzungen sind in Deutschland gut: wir verfügen über alle drei für ein tiefengeologisches Langzeitlager geeigneten Wirtsgesteine, d.h. Granit, Tongestein und Salzgestein. Andere Länder mit weniger vielfältigen Möglichkeiten, z.B. Finnland und die Schweiz, die ihre Endlager in Granit bzw. Opalinuston errichten, sind schon wesentlich weiter als wir, weil sie nicht im ersten Anlauf abgebrochen haben.

DWN: Bis wann soll in Deutschland ein Standort gefunden werden?

Ich bin optimistisch, dass auch Deutschland einen guten Standort findet. Die Zielmarke im Standortauswahlgesetz ist, dass bis 2031 ein Standort gefunden sein soll, aber daran bestehen angesichts des derzeitigen Tempos der BGE-Arbeiten erhebliche Zweifel. Überdies tut dem derzeitigen Prozess nicht allzu gut, dass sich in ihm überdurchschnittlich viele Akteure engagieren, die eigentlich kein Interesse an einer raschen Standortfindung haben - nämlich grüne Funktionäre in den beteiligten Behörden und Anti-AKW-NGOs.

Diese Akteure fürchten im Grunde, ein betriebsfähiges Endlager könne die Akzeptanz der Atomkraft in Deutschland wieder erhöhen. Das war in der Vergangenheit ihr Hauptmotiv bei der Verzögerung der Endlagerarbeiten, und das scheint auch jetzt in Raum zu stehen. So verlangen die NGO-Vertreter immer wieder, ein Junktim zwischen Atomausstieg und Endlagersuche herzustellen, obwohl dies in keinem Gesetz steht. Im Klartext bedeutet das eine politische Erpressung: wir gehen sofort wieder gegen den Endlagersuchprozess auf die Straße, sollte sich eine künftige Mehrheit für die Atomkraft entscheiden. Ich halte das für falsch und auch antidemokratisch. Prinzipiell ist der Atomausstieg reversibel - bereits jetzt deutet sich das in Umfrageergebnissen an. Folglich sollte der Endlagersuchprozess unabhängig von politischen Erwägungen geschehen. Ein Endlager brauchen wir nämlich auf jeden Fall.

Abstinenz von politischen Opportunitätserwägungen bedeutet aber auch, dass fachfremde Gesichtspunkte, anders als bei der Kür Gorlebens, zurückzustehen haben. In Gorleben war nicht nur die geologische Eignung des dortigen Salzstocks ein Entscheidungskriterium, sondern auch das politische Kalkül der damaligen CDU-Landesregierung, dieses dünn besiedelte Gebiet mit lauterkonservativen Bauern würde sich dem Endlagerbau nicht widersetzen. Bekanntlich ist es anders gekommen. Wissenschaftsbasierte Endlagerstandortsuche bedeutet, dass allein Fachleute in einem transparenten Verfahren über die Eignung des Standorts entscheiden. Der wissenschaftlich betrachtet beste Standort wird ausgewählt, egal wo er ist. Das sollte sich insbesondere der bayerische Ministerpräsident Söder unters Kopfkissen legen, der ein Endlager in Bayern im Vorhinein ausschloss.

DWN: Haben Sie noch weitere wichtige Anmerkungen zu dem Thema Atomkraft?

Nach dem Ausstieg ist vor dem Einstieg. Das beste, robusteste und wahrscheinlich auch am schnellsten aufstellbare System zur tiefen Dekarbonisierung Deutschlands wäre ein komplementäres System, das hießt, es besteht aus Erneuerbaren und Kernenergie, die im Hintergrund den Job macht, den heute die Kohle macht.

Zur Person: Dr. Anna Veronika Wendland ist Technikhistorikerin. Für ihre Habilitationsschrift über nukleare Arbeit und Reaktorsicherheit hat sie langjährige Feldstudien in Kernkraftwerken durchgeführt. Im Jahr 2022 erschien ihr Buch „Atomkraft? Ja bitte! Klimawandel und Energiekrise - wie Kernkraft uns jetzt retten kann“.