Windkraftanlagen: Fake-News oder das Problem hinter dem Problem

Wer sich online über Windkraft informiert, trifft schnell auf eine Vielzahl irreführender Behauptungen. Die Bandbreite reicht von angeblich krankmachendem Infraschall über eine angebliche Austrocknung umliegender Böden bis hin zur These, Windkraftanlagen seien in ihrer Ökobilanz schlechter als fossile Kraftwerke. Was auf den ersten Blick wie Einzelkritik wirkt, ist häufig Teil systematischer Diskursverschiebung. Ein Hintergrundbericht der Deutschen Welle (DW) vom Dezember 2024 über gängige Mythen rund um Windkraft kommt zu dem Schluss, dass viele der kursierenden Aussagen auf selektiv gewählten Einzelfällen basieren, deren Wirkung durch Wiederholung und emotionale Zuspitzung gezielt verstärkt werden. Dennoch prägen sie die öffentliche Wahrnehmung.

Als die AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel im Januar 2025 auf dem Bundesparteitag im thüringischen Riesa forderte, man solle „alle Windräder niederreißen“, wurde Weidels Aussage im Nachgang von der Partei aufgenommen und gezielt gestreut. Wenig später kursierte die Botschaft auf Flyern, Plakaten und in den Sozialen Medien. Die Strategie dahinter: Mobilisierung gegen eine Akzeptanz durch maximale Polarisierung. Wie effektiv solche Kampagnen sind, zeigt eine Erhebung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) aus dem Frühjahr 2025. Danach glauben 41 Prozent der Befragten, Windkraft bringe „mehr Nachteile als Vorteile“. Dem stehen empirische Daten gegenüber. Studien des Fraunhofer-Instituts zeigen, dass kein anderer Energieträger in Deutschland mehr Strom pro genutzter Fläche erzeugt als Windkraft.

Die häufig zitierte Potenzialstudie des Umweltbundesamts aus dem Jahr 2013 geht von einem technisch nutzbaren Flächenanteil von rund 13,8 Prozent der Bundesfläche aus. Das entspricht rund 1.190 Gigawatt installierter Leistung und einem jährlichen Stromertrag von bis zu 2.900 Terawattstunden. Das ist ein Vielfaches des heutigen bundesweiten Stromverbrauchs, der laut BDEW derzeit bei rund 550 Terawattstunden pro Jahr liegt. Aktuelle Vergleiche zur Flächeneffizienz sprechen für die Windkraft. Nach Berechnungen des Thünen-Instituts beansprucht Windenergie an Land pro erzeugter Megawattstunde lediglich 1,43 Quadratmeter Fläche. Photovoltaik-Freiflächenanlagen benötigen im Schnitt rund 22 Quadratmeter und damit das Sechzehnfache.

Beim Stromertrag pro installierter Leistung ergibt sich ein ähnliches Bild: Eine Analyse des Energieversorgers Polarstern aus dem Jahr 2024 zeigt, dass Windkraftanlagen in Deutschland, gemessen an installierter Leistung, Flächennutzung und Verfügbarkeit, die höchste Stromausbeute aller erneuerbaren Technologien erzielen. Die gesellschaftliche Debatte orientiert sich jedoch längst nicht mehr an validen Kennzahlen. Für Forscherinnen wie Dr. Eva-Maria Grommes, die an der ETH Zürich zur öffentlichen Wahrnehmung von Infrastrukturprojekten forscht, ist das ein strukturelles Risiko. Sie spricht von einem „Vertrauensverlust in die politische Steuerung solcher Großvorhaben“. Entscheidend sei nicht allein die technische Lösung, sondern deren glaubwürdige und nachvollziehbare Kommunikation.

Vattenfall-CEO: „AfD würde Blick auf die Fakten guttun“

Für Unternehmen wie Vattenfall wird das zunehmend zum wirtschaftlichen Risiko. Die öffentliche Stimmung beeinflusst Genehmigungsverfahren, erschwert den Dialog mit Kommunen und erhöht die Wahrscheinlichkeit für Klagen. Deutschlandchef Robert Zurawski sprach im Frühjahr 2025 im Gespräch mit der Funke Mediengruppe von einer Entwicklung, die nicht nur Verzögerungen zur Folge habe, sondern auch Investitionen verunsichere. „Auch der AfD würde ein Blick auf die Fakten guttun“, sagte er. „Im vergangenen Jahr kam knapp ein Drittel des deutschen Stroms aus Windkraft.“

Doch Zahlen wie diese verlieren in aufgeheizten Debatten schnell an Sichtbarkeit. Übrig bleibt ein Meinungsklima, das technische Lösungen nicht aus Mangel an Effizienz ausbremst, sondern weil ihnen kommunikativ der Boden entzogen wird. Im Jahr 2024 wurde Windenergie in Deutschland mit rund 136,0 Milliarden Kilowattstunden erzeugt, das sind fast 31,5 Prozent des gesamten Stromaufkommens. Das geht aus einer aktuellen Veröffentlichung des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervor. Parallel stieg der Anteil erneuerbarer Energien auf 59,4 Prozent des gesamten Strommixes gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Prozent auf 256,4 Milliarden Kilowattstunden und erreichte damit einen neuen Höchstwert.

Ausbauziele: Politischer Konsens, reale Blockade

Tatsächlich ist die politische Zielsetzung eindeutig: Bis 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch auf 80 Prozent steigen. Windkraft an Land soll dabei eine Schlüsselrolle spielen. Die frühere Ampelkoalition hatte sich im Koalitionsvertrag 2021 darauf verständigt, den Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch bis 2030 auf 80 Prozent zu erhöhen. Windkraft an Land sollte dabei eine tragende Rolle spielen.

Auch die neue Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat das Ziel grundsätzlich bestätigt. Doch konkrete Anpassungen bei Flächenvorgaben oder Genehmigungsregeln wurden im bisherigen Koalitionsvertrag nicht benannt. Branchenverbände sehen darin ein Risiko für die Planbarkeit und fordern zügige Klarstellungen. Unverändert groß bleibt die Lücke zwischen Ziel und Realität. Im Jahr 2023 wurden laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lediglich rund 3 Gigawatt neue Leistung genehmigt. Für das Erreichen der 2030-Marke wären jährlich mindestens 10 Gigawatt Nettozubau erforderlich, also mehr als das Dreifache.

Windkrafträder: Wenn Kommunen den Ausbau bremsen

Auch landespolitische Regelungen stehen dem Ausbau im Weg. Mehrere Bundesländer, allen voran Bayern, haben pauschale Mindestabstände zur Wohnbebauung oder restriktive Höhenbegrenzungen verankert. Das Problem dabei: Die praktische Ausgestaltung solcher Vorgaben obliegt meist den Kommunen, und dort fehlt häufig der politische Rückhalt, die Akzeptanz vor Ort oder schlicht das Personal, um Windkraftprojekte zügig zu begleiten.

Das Umweltbundesamt (UBA) kritisiert seit Jahren, dass solche Regelungen dringend benötigte Flächen von vornherein ausschließen. Bereits 2019 kam eine UBA-Studie zu dem Ergebnis, dass ein pauschaler Mindestabstand von 1.000 Metern bis zu 50 Prozent der potenziellen Windkraftflächen unbrauchbar macht. Der Ausbau wäre unter solchen Bedingungen „faktisch nicht mehr möglich“, so die Autoren.

Hinzu kommen langwierige Genehmigungsverfahren. Im Schnitt vergehen 24 bis 36 Monate von der Planung bis zur Baugenehmigung. Besonders kritisch ist die Lage dort, wo Zuständigkeiten zwischen Gemeinde, Landkreis, Naturschutzbehörden und Landesministerien fragmentiert sind. Immer wieder verzögern Klagen die Umsetzung, etwa wegen Artenschutzauflagen, Eingriffen ins Landschaftsbild oder befürchteter Lärmbelastung. Die Folge: Selbst Projekte mit positiver Netzbewertung und bestätigter Wirtschaftlichkeit liegen jahrelang auf Eis.

Akzeptanz vor Ort: Zustimmung ist ortsabhängig

Laut einer aktuellen Studie der IW Gesellschaftsforschung befürwortet eine Mehrheit der Bundesbürger den weiteren Ausbau der Windkraft. Doch die Unterstützung ist nicht gleichmäßig verteilt: In Regionen ohne bestehende Windräder liegt die Zustimmung nur bei 40 Prozent. In Gebieten mit installierten Anlagen steigt sie hingegen auf 64 Prozent. Für IW-Geschäftsführer Matthias Diermeier liegt der Schlüssel im direkten Einbezug: „Die Akzeptanz wächst dort, wo Menschen Windkraft konkret erleben und davon profitieren.“ Finanzielle Beteiligungsmodelle könnten diesen Effekt gezielt verstärken.

Der Widerstand gegen Windkraft entsteht aus unterschiedlichen Motiven. Bürgerinitiativen beklagen vor allem lokale Auswirkungen: Schallimmissionen, Schattenwurf, Eingriffe ins Landschaftsbild oder den befürchteten Wertverlust von Immobilien. Parallel dazu werden auf politischer Ebene zunehmend Grundsatzfragen gestellt, häufig verbunden mit genereller Ablehnung großer Infrastrukturprojekte.

Der österreichische Windkraft-Experte Andreas Krenn spricht in einem Interview mit den Oberösterreichischen Nachrichten von einem europaweiten Akzeptanzproblem, das in Deutschland besonders ausgeprägt sei, weil hierzulande „die Hürden zwischen Planung und Umsetzung gewaltig sind“. Der Aufwand schrecke nicht nur Investoren ab, sondern überfordere auch Kommunen und Behörden. Krenn plädiert daher für eine „deutlich klarere Raumordnung“, die Standortentscheidungen planungssicher mache. Auch die Planungsjuristin Lena Oerke vom Bundesverband WindEnergie sieht strukturelle Defizite. In einem internen Positionspapier warnt sie vor einer „zunehmenden administrativen Erosion“. Selbst bei politischem Willen fehle es an behördlicher Umsetzungskraft. Der Fachkräftemangel in Bau-, Umwelt- und Genehmigungsbehörden sei eklatant. Dazu komme eine zersplitterte Rechtslage, die bei jeder Klage neu ausgelegt werde. Verwaltungsgerichte seien vielerorts chronisch überlastet. Oerke spricht von einer „Beharrung durch Überforderung“.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) kritisiert zudem das anhaltende Missverhältnis zwischen Bundeszielen und föderaler Umsetzung. Trotz gesetzlicher Priorisierung würden Projekte häufig durch lokalpolitische Widerstände oder lückenhafte Verwaltungsprozesse verzögert. In einem aktuellen Branchenbericht heißt es: „Die Geschwindigkeit der Verfahren entscheidet, ob das Ausbauziel 2030 erreichbar bleibt.“

Energieökonom: „Momentaufnahme einzelner Flautenmonate nicht entscheidend“

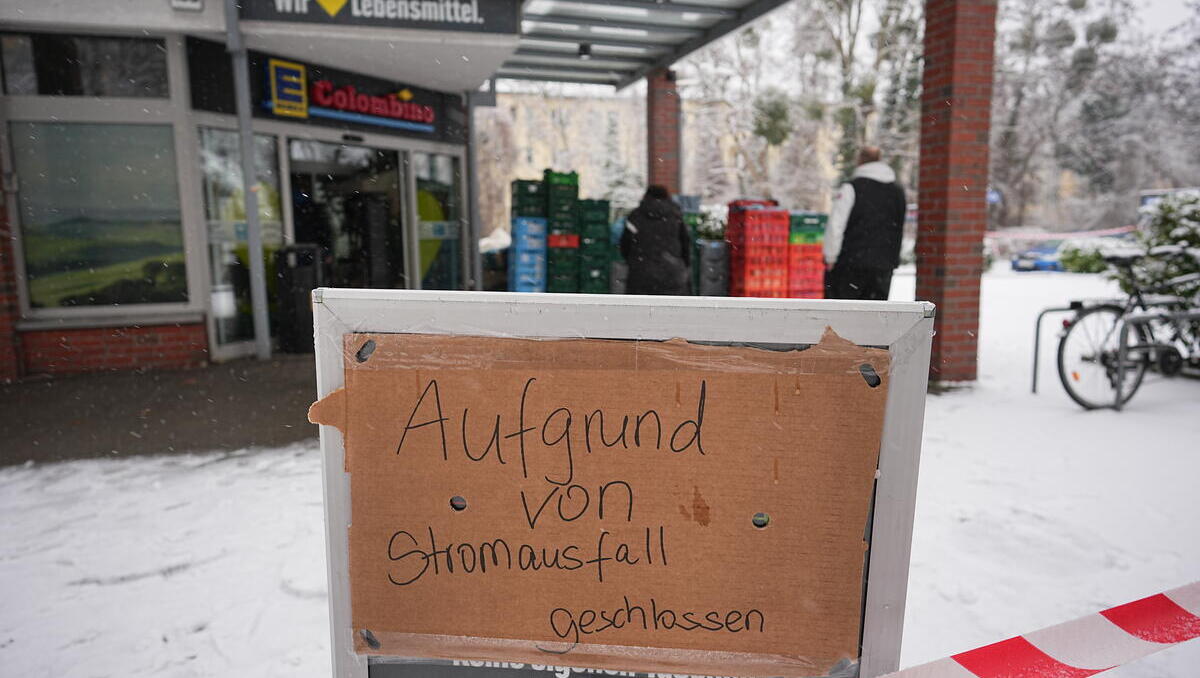

Ein weiterer struktureller Faktor trat im ersten Halbjahr 2025 deutlich zutage. Außergewöhnlich schwache Windverhältnisse führten laut Umweltbundesamt zu einem Rückgang der Stromproduktion aus Windkraft um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders betroffen waren die Küstenregionen im Norden, wo über Wochen hinweg unterdurchschnittliche Windgeschwindigkeiten gemessen wurden.

Technisch ist diese Volatilität einkalkuliert. Die Systeme sind auf Schwankungen ausgelegt, entsprechende Backups und Speicherlösungen sind Teil des Marktdesigns. Doch die öffentliche Wahrnehmung folgt einem anderen Rhythmus. „Wenn monatelang Flaute herrscht und zugleich Energiepreise steigen, wird die Debatte schnell irrational“, sagt Jan Grebe, Energieökonom an der ETH Zürich. In solchen Phasen wachse der politische Druck, neue Grundlastkapazitäten bereitzustellen, sei es über Gaskraftwerke, mehr Importe oder eine Rückkehr zur Kernenergie.

Langfristig bleibt Windkraft trotz intermittierender Staffelverluste der stabilste Pfeiler im deutschen Strommix. So zeigte eine Modellanalyse des Fraunhofer-Instituts ISE, dass ein ausgeglichenes System aus Wind, Solar und flexiblen Backup-Technologien gestärkt werden kann, ohne dass kurzfristige Flauten das Gesamtsystem destabilisieren. Entscheidend sei nicht die Momentaufnahme einzelner Flautenmonate, sondern die Resilienz des Gesamtsystems und die effiziente Integration flexibler Reservekraftwerke und Speicherlösungen.

Die Hoffnung liegt auf Wald und Offshore

Während der Windkraftausbau an Land vielerorts ins Stocken geraten ist, richtet sich der Blick verstärkt auf die Offshore-Nutzung. Die deutsche Nord- und Ostsee gelten dabei als große Hoffnungsträger für zusätzliche Kapazitäten. Mehr als 8,9 Gigawatt waren bis Ende 2024 in deutschen Gewässern ans Netz gegangen, mit weiteren Anlagen im Aufbau.

Zu den bestehenden Projekten zählen zum Beispiel der Windpark „Nordsee Ost” mit rund 295 Megawatt Leistung, betrieben von RWE etwa 35 Kilometer nordwestlich von Helgoland, der jährlich etwa 1.000 GWh Strom einspeist. Auch „Kaskasi”, 35 Kilometer nördlich von Helgoland von RWE in Betrieb genommen, liefert 342 MW Leistung auf einer Fläche von etwa 17 Quadratkilometer. In Kürze soll mit „He Dreiht“ der bisher größte deutsche Offshore-Windpark mit etwa 960 MW Leistung in Betrieb gehen

Dennoch verläuft der Ausbau langsamer als geplant. Gründe hierfür sind Engpässe bei der Netzanbindung, hohe Baukosten und strenge Umweltauflagen. Der Netzbetreiber Tennet, zuständig für Planung, Bau und Betrieb des Höchstspannungsnetzes in großen Teilen Norddeutschlands, warnt vor den ökologischen Risiken, die durch eine zu hohe Clusterdichte bei Offshore-Windparks entstehen können. Auch der Naturschutzbund Deutschland (NABU) übt Kritik. Bei einer weiteren Verdichtung der Offshore-Flächen drohten laut dem Verband gravierende Eingriffe in marine Lebensräume. Kim Detloff, Leiter des Bereichs Meeresschutz beim NABU, warnt: „Die Schäden an den Ökosystemen laufen völlig aus dem Ruder.“

Ein weiterer möglicher Pfad liegt im Wald. In sechs Bundesländern, darunter Baden-Württemberg, Bayern und Brandenburg, sind Windkraftanlagen in Wälder unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Daneben bestehen teils umfassende Verbote etwa in Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Brandenburgs und Saarlands Erlasse erlauben Anlagen, die meist in Wirtschaftswäldern realisiert werden. Thüringen bestritt ein allgemeines Verbot, doch pauschale Waldflächenverbote wurden vom Bundesverfassungsgericht 2022 als verfassungswidrig gekippt.

Strategien gegen das Stocken beim Windkraftanlagenausbau

Trotz aller Hürden ist der Ausbau der Windkraft nicht zum Scheitern verurteilt, doch er braucht klarere Prioritäten, verbindlichere Vorgaben und eine kommunikative Neujustierung. Entscheidend wird sein, bestehende Potenziale strategisch zu heben. Ein zentraler Hebel liegt in der Raumplanung. Die sogenannte RED-III-Richtlinie der EU verpflichtet Deutschland, bis 2026 zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie auszuweisen. Viele Bundesländer hinken diesem Ziel bislang hinterher.

Zugleich wird gesellschaftliche Akzeptanz zum Standortfaktor. In Dänemark zum Beispiel ist der Bau von Windkraftanlagen an eine Beteiligungspflicht der Anwohner gekoppelt, mit messbar positiven Effekten auf Zustimmung und Umsetzungstempo. Auch in Deutschland mehren sich Stimmen, solche Beteiligungsmodelle flächendeckend zu etablieren. Reformbedarf besteht zudem im Genehmigungswesen. Schnellgerichte für Windkraft-Streitfälle, standardisierte Verfahren und die Bündelung von Umweltprüfungen könnten Verfahren deutlich verkürzen, ohne den Naturschutz zu unterlaufen.

Nicht zuletzt geht es um das richtige Framing. Studien wie die des Ökostromanbieters Polarstern zeigen: Windkraft ist die effizienteste Form erneuerbaren Stroms in Deutschland, gemessen am Ertrag pro installierter Leistung. Doch diese Fakten gehen im Lärm der Debatte oft unter. Der Ausbau braucht daher nicht nur politische und rechtliche Klarheit, sondern auch eine strategische Kommunikation für mehr Vertrauen in der Öffentlichkeit.