Märkte trotzen den Trump-Zöllen

Als Präsident Trump Anfang April mit einem Pappschild in der Hand massive Trump-Zölle auf nahezu sämtliche US-Importe präsentierte, reagierten die Finanzmärkte prompt. Die Aktienkurse fielen wie Steine – und der Dollar folgte ihnen schnell, obwohl er normalerweise im Wert steigt, wenn die ökonomische Unsicherheit zunimmt. Die Entwicklung war dramatisch, und die massiven Kursverluste zwangen den amerikanischen Präsidenten schließlich dazu, die Entscheidung über drastische Trump-Zölle auf Eis zu legen. Nun sind fünf Monate vergangen, und seither hat die Trump-Administration eine ganze Reihe informeller Handelsabkommen geschlossen. Allen Abkommen ist gemein, dass sie die Drohungen aus dem April nun in die Tat umsetzen: Die Amerikaner erheben inzwischen Zölle auf fast alle Importe – und die Sätze unterscheiden sich kaum von den im April präsentierten Niveaus. Doch im Gegensatz zu den Wochen nach dem Befreiungstag sehen wir heute Aktienrekorde.

Die Frosch-Metapher

Die Fragen drängen sich auf: Was hat sich seit April geändert? Übertrieb der Markt damals die Dramatik? Haben die Trump-Zölle tatsächlich nicht die Wirkung, vor der die Ökonomen warnten, bevor sie eingeführt wurden? Zeigen die weiterhin soliden Konjunkturdaten nicht gerade, dass die Gefahr übertrieben dargestellt wurde? Oder erleben wir in Wahrheit ein Schulbeispiel für die Kunst, einen lebenden Frosch zu kochen? Es heißt, wirft man einen Frosch direkt in kochendes Wasser, springt er sofort heraus, um sich zu retten. Setzt man ihn jedoch in kaltes Wasser und erhitzt dieses langsam, bleibt er sitzen, bemerkt die schleichende Gefahr nicht und wird am Ende zu Tode gekocht. Geht es also nur darum, dass wir uns an Trump gewöhnt haben und daher nicht mehr wahrnehmen, wie wirtschaftsschädlich seine Politik tatsächlich ist? Und heißt das, dass wir Rekorde feiern können – bis Wirtschaft und Finanzsystem eines Tages aufwachen und massive Kursstürze sowie eine Krise erleben?

Rekorde trotz Risiken

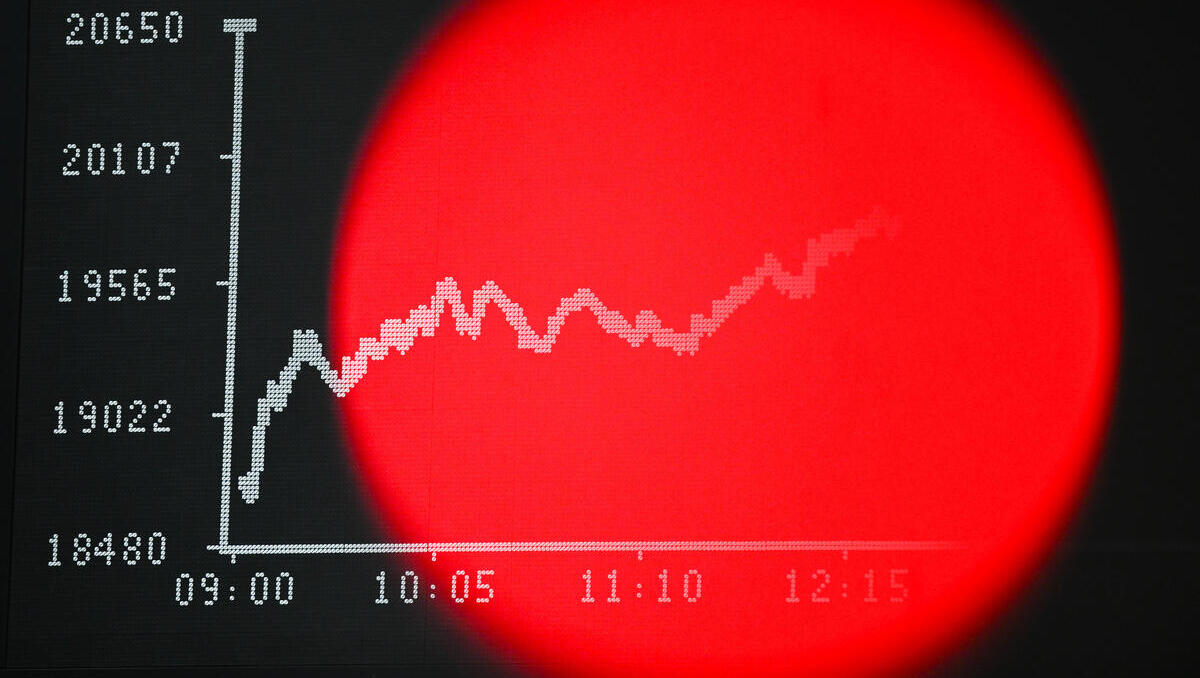

Die US-Aktien stürzten von Mitte Februar bis Anfang April um 20 Prozent ab. Die Sorge vor einem echten Zusammenbruch war ausgeprägt, doch die Entwicklung drehte rasch, und der S&P 500 ist seit Anfang April bis heute um 30 Prozent gestiegen. Ohne Inflationskorrektur waren US-Aktien nie teurer als jetzt. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus rund 10 Prozent. Wo im April Krisenstimmung herrschte, ist nun Feierlaune – selbst schlechte geopolitische Nachrichten werden mit einem Schulterzucken abgetan. Niemand weiß mit Sicherheit, was die so unterschiedlichen Marktreaktionen auslöst. Doch es nährt die Sorge, dass wir tatsächlich dabei sind, einen Frosch zu kochen, dass die Aktienmärkte im Unterschied zu April auch nicht mehr auf Trumps offene Versuche reagieren, die ökonomischen Institutionen der USA zu untergraben. Im August des Vorjahres, lange bevor Trump wiedergewählt wurde, erklärte er, dass er mindestens Einfluss auf die US-Geldpolitik haben müsse. Damals schenkte man der Aussage wenig Beachtung, da die US-Notenbank so konstruiert ist, dass der amtierende Präsident die Geldpolitik nur schwer beeinflussen kann. Nun aber – ein gutes halbes Jahr nach Trumps Rückkehr ins Präsidentenamt – ist es ihm gelungen, zwei Mitglieder des Gouverneursrats auf seine Seite zu ziehen. Da zugleich ein Mitglied vorzeitig zurücktrat, stehen demnächst drei Vertreter im „Team Trump“ unter den zwölf Fed-Gouverneuren – und es endet nicht dort. Zuletzt stellte Trump in Aussicht, Lisa Cook mit einem nicht belegten Vorwurf des Immobilienbetrugs zu entlassen. Sollte Trump Cook tatsächlich entlassen, hätte er vier Verbündete in der Notenbank – und diese vier besitzen mehr Macht, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Denn das Gouverneursgremium ist in zwei Lager geteilt. De facto benötigt Trump also nur vier feste Mitglieder, die bereit sind, ihre Macht maximal einzusetzen.

Gefahr einer dauerhaften Inflation

Die politische Einflussnahme auf die Notenbankarbeit birgt das Risiko, dass die Geldpolitik künftig stärker nach den Wünschen der Trump-Administration ausgerichtet wird – statt nach den Erfordernissen der Wirtschaft. Praktisch kann das zu einer zu lockeren Finanzsteuerung führen. Kurzfristig mag das das Wachstum stimulieren, doch zugleich steigt das Risiko, dass das Finanzsystem aus dem Gleichgewicht gerät und dass sich die Inflation dauerhaft auf einem Niveau festsetzt, das Wachstum hemmt und die Stabilität gefährdet. Gerade um solche Entwicklungen zu verhindern, sind Notenbanken in unserer Weltregion politisch unabhängig. Man blicke nur auf stark politisierte Zentralbanken wie die türkische oder – wenn auch mit weniger Fehlentscheidungen – die chinesische, wo der finanzielle Bogen ebenfalls bis zum Äußersten gespannt ist – mit Risiken für die Stabilität. Und nicht nur die Notenbank versucht Trump zu politisieren. Auch die Leitung der Statistikproduktion für Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten hat er mit einem ideologisch loyalen Gefolgsmann besetzt. Wenn Statistiken nicht die wirtschaftliche Realität widerspiegeln, sondern mit Blick auf politische Opportunität erstellt werden, besteht eine erhebliche Gefahr kostspieliger Fehler in der Wirtschaftspolitik.

Verzerrung durch Tech-Aktien

Wenn der Markt weder darauf reagiert, dass die Amerikaner die höchste Zollmauer seit 100 Jahren errichten, noch darauf, dass Trump aktiv die ökonomischen Strukturen angreift, liegt die Vermutung nahe: Der Frosch im Topf stirbt, ohne es zu merken. Doch das wäre wohl eine vorschnelle Schlussfolgerung. Es gibt weitere Erklärungen für die Aktienrekorde. Denn zwischen der Gesundheit der Gesamtwirtschaft und der Stärke der Märkte klafft oft eine große Lücke. US-Unternehmen können im Wert steigen, auch wenn die Wirtschaft an verschiedenen Stellen geschwächt ist. Das gilt heute besonders: Die größten Unternehmen nehmen an Gewicht zu. Nvidia, das teuerste Unternehmen der Welt, macht fast 8 Prozent des S&P-Index aus. Noch nie dominierte ein einzelnes Unternehmen den Markt in diesem Ausmaß. Doch es geht nicht nur um Nvidia – es ist eine breitere Tendenz. Laut dem dänischen Top-Ökonomen Torsten Sløk von Apollo Global Management machen die zehn größten US-Unternehmen 40 Prozent des Aktienmarktes aus – auch das ein Rekord. Die hohe Konzentration mahnt zur Vorsicht: Was man sonst „breiten Markt“ nennen würde, spiegelt heute im Wesentlichen die Entwicklung weniger Konzerne. Hier spielt die Zukunft der Künstlichen Intelligenz eine Schlüsselrolle. KI ist für mehrere der größten US-Konzerne entscheidend. Neben Nvidia betrifft das Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon und Meta. Erst auf Platz sieben findet sich mit Saudi Aramco das erste nicht-technologische Unternehmen in der Liste der wertvollsten Konzerne der Welt.

Droht eine AI-Blase?

Ob die Bewertung der großen Tech-Konzerne bereits in eine Blase führt, ist schwer zu sagen. Doch im Bereich Künstliche Intelligenz hat die Branche unter Trump tatsächlich Rückenwind erhalten. Trump hat sowohl Regulierung in den USA gelockert als auch andere Länder mit Druck daran gehindert, diese für die USA zentralen Konzerne auszubremsen. Und selbst wenn es eine Blase wäre: Erfahrungen zeigen, dass Blasen lange weiterlaufen können, auch nachdem längst klar ist, dass „der Kaiser keine Kleider trägt“. Betrachtet man nicht den Gesamtmarkt, sondern Unternehmen, die primär Konsumgüter in den USA verkaufen, fällt die Bilanz weniger euphorisch aus. Während der S&P 500 seit Jahresbeginn um 10 Prozent zulegte, liegt das Plus für konsumorientierte Unternehmen nur bei rund 2 Prozent. Ein Zuwachs, ja – aber bescheidener.

Solide Konjunkturdaten statt Absturz

Zur aktuellen Marktoptimismus trägt auch bei, dass die von Ökonomen beschworenen Katastrophenszenarien sich nicht in den harten Daten widerspiegeln. Das Wachstum der US-Wirtschaft ist zwar gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, und die Arbeitsmarktzahlen sind schwächer – doch weder die US-, die europäische noch die chinesische Wirtschaft sind abgestürzt. Wir sprechen von schwächerem Wachstum – nicht von Rezession. Auch die Inflation ist nicht explodiert, trotz Warnungen. Ökonomen argumentieren, die Verzögerungseffekte höherer Trump-Zölle könnten groß sein. Doch viele Investoren empfinden, dass Ökonomen überdramatisieren – oder, wie Trump sagen würde: politisieren. Bislang sind höhere Trump-Zölle nur in den Produzentenpreisen klar zu erkennen. Doch da dieses Konjunkturmerkmal stark schwankt, hat es weniger Gewicht als Verbraucherpreise. Und wenn die Verbraucherpreise nicht steigen – hat Trump dann nicht recht, dass den Großteil der Zölle letztlich die Exporteure tragen, die gezwungen sind, ihre Preise zu senken, um im US-Markt zu bleiben?

Aktienmarkt zu sorglos

Mit der Zeit wird deutlicher, wie Trumps Politik tatsächlich auf Wirtschaft und Märkte wirkt. Die Wahrheit liegt wohl zwischen der Katastrophenstimmung vom April und der heutigen Euphorie. Kein Zweifel: Trump-Zölle und geschwächte Institutionen schwächen die US- und Weltwirtschaft. Doch die ökonomischen Folgen der Trump-Zölle manifestieren sich eher in verlorenen Chancen als in einer unmittelbaren Katastrophe. Zudem darf man nicht vergessen: Manche Trump-Initiativen mögen langfristig Wachstum kosten, kurzfristig wirken sie jedoch stimulierend. Das gilt auch für Zolleinnahmen, die Steuersenkungen ermöglichen. Gleiches gilt, wenn Trump tatsächlich die Fed dominiert. Dann würde der Leitzins rasch kräftig gesenkt. Auch wenn die langen Zinsen – getrieben von Inflationssorgen – eher steigen dürften, wäre die kurzfristige Wirkung ein Konjunkturschub. Alles ist also nicht Brand und Untergang. Doch der Aktienmarkt ist zu sorglos – eine Einschätzung, die die Devisen- und Anleihemärkte teilen. Denn die langen Zinsen sind hoch – ein klares Signal, dass Bond-Investoren, ohne panisch zu sein, Inflations- und Schuldenrisiken fürchten. Ebenso ist der Dollar schwach – ein klares Zeichen von Sorge um die US-Wirtschaft. Mit anderen Worten: Der Aktienmarkt steht mit seinem Optimismus ziemlich allein.