Im Wahlkampf hat Donald Trump das Blaue vom Himmel versprochen. Wie Obama vor acht Jahren (‚Yes we can‘) hat er einen eingängigen Slogan (‚Make America great again’) gefunden, der den Zeitgeist perfekt abdeckt und vor allem eine Vision (oder ‚Retrovision’) vermittelt. Jetzt müssen er bzw. die zukünftige Regierung ein kohärentes Programm daraus entwickeln. Das ist kein leichtes Unterfangen. In der Realität sind einzelne der versprochenen Schwerpunkte schon in sich widersprüchlich. Als Gesamtheit, d.h. untereinander sind verschiedene der Schwerpunkte schlicht nicht vereinbar. Außerdem gilt es die politische Realisierbarkeit sicherzustellen.

Sehr zu betonen ist, dass es auch deswegen eine große Unsicherheit über die zukünftige Politik geben wird. Trump hat mit einem populistischen Programm gewonnen, das teilweise nicht das Programm der Republikaner ist. Er hat gerade deswegen gewonnen. Das republikanische Partei-Establishment ist nicht zuletzt deshalb von einem Außenseiter an die Wand gespielt worden, weil ihr eigenes Programm absolut inkohärent und destruktiv ist.

In zwei Artikeln wurden die möglichen Schwerpunkte in der Industriepolitik und in der Steuer- und Ausgabenpolitik aufgrund der Wahlkampf-Aussagen von Trump skizziert. Zunächst sollen einige weitere Kernpunkte angeführt werden. In diesem Artikel kümmern wir uns um die innenpolitischen Schwerpunkte. In einem weiteren Artikel sollen dann die Konsequenzen für die Weltkonjunktur und für die Finanzmärkte skizziert werden.

Immigration war ein ganz großes Thema im Wahlkampf. Die illegale Immigration soll unterbunden werden. Zu diesem Zweck soll eine durchgehende, unüberwindbare Mauer an der Grenze nach Mexiko gebaut werden. Sie soll so nebenbei von Mexiko finanziert werden. Die illegal anwesenden Ausländer sollen aufgegriffen und zurück in ihre Heimatländer spediert werden. Diese Forderung war extrem populär. Sie spiegelt eine tief sitzendes Malaise wider, das sich in offenem und verstecktem Fremdenhass äußert. Dazu zunächst einige Fakten:

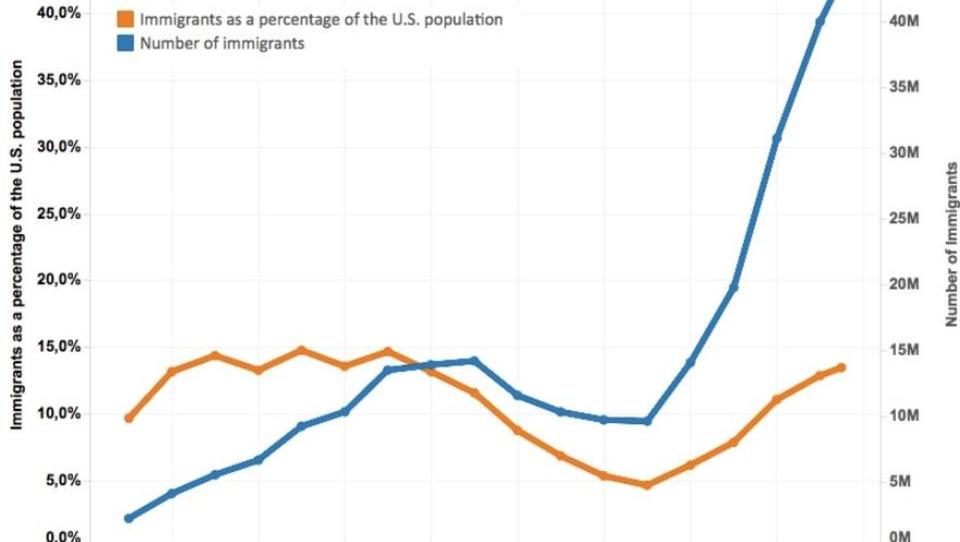

Gemäß der amerikanischen Statistik leben rund 42 Millionen Ausländer in den Vereinigten Staaten. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung ist in den letzten drei Jahrzehnten drastisch angestiegen – und zwar seit den 1980er und vor allem in den 1990er und 2000er Jahren.

Diese Statistik unterschlägt sogar das wahre Gewicht der Einwanderer, vor allem im internationalen Kontext. Denn die in den USA geborenen Kinder dieser in den USA lebenden Ausländer werden in den USA folgerichtig als US-Staatsbürger gerechnet, selbst wenn die Einwanderer illegal, d.h. ohne Aufenthaltsbewilligung, in den USA leben. Das ist ein großer Unterschied zur Praxis in den meisten europäischen Ländern, wo die Einbürgerung der Kinder häufig erst nach einer mehrjährigen, unter Umständen jahrzehntelangen Phase erfolgen kann. Die verfügbaren Schätzungen weisen diese Bevölkerung insgesamt mit 81 Millionen Ausländern und ihrer in den USA geborenen Kinder aus. Das ist enorm, es entspricht ziemlich genau einem Viertel der Gesamtbevölkerung. Eine derart starke Einwanderung hat es nur in wenigen europäischen Ländern gegeben. Die unerwünschte Einwanderung ins Vereinigte Königreich, ein Hauptthema des Brexit, ist nicht im Entferntesten damit vergleichbar.

Von diesen 42 Millionen Ausländern sind gegenwärtig rund 11.4 Millionen illegal anwesend. Das erscheint als relativ wenig, lässt aber die wahre Bedeutung illegaler Einwanderung als zu gering erscheinen. Denn Teile der illegalen Einwanderer haben über die Zeit eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Die Zahl illegal anwesender Ausländer soll seit der Finanzkrise leicht zurückgegangen sein, was plausibel erscheint.

Die Einwanderung ist keinesfalls gleichmäßig über die Vereinigten Staaten verteilt. Sie konzentriert sich vielmehr auf wenige große Bundesstaaten, wo sie einen hohen Anteil an der Bevölkerung erreicht.

Aus der Grafik geht deutlich hervor, dass die Einwanderung sich auf Kalifornien, Texas, New York, New Jersey, Florida und Illinois konzentriert. In diesen Bundesstaaten ist auch der Ausländeranteil sehr hoch. Wenn die in den USA geborenen Kinder der Ausländer noch hinzugezählt würden, wären das ganz erkleckliche Anteile. In Kalifornien sind 27 Prozent der Bevölkerung Ausländer. Samt Kindern wären dies über 40 Prozent. Diese Bundesstaaten repräsentieren gleichzeitig die wachstumsstarken Regionen der letzten 20 bis 30 Jahre an der West- und Ostküste und im Süden und Norden der Vereinigten Staaten. In ihnen sind die modernen Wachstumsindustrien wie IT, Energie, Finanzindustrie angesiedelt. Im Wahlkampf hat vor allem die illegale Einwanderung eine wichtige Rolle gespielt. Die größte Gruppe illegal anwesender Ausländer bilden die Mexikaner (56 Prozent), gefolgt von anderen Mittel- und Lateinamerikanern (13 Prozent). Auch sie konzentrieren sich auf diese wachstumsstarken Regionen. Mit der Ausnahme von Texas haben diese Bundesstaaten bei der Präsidentschaftswahl alle für Hillary Clinton gestimmt, teils mit erklecklichen Abständen zu Donald Trump. Das Phänomen der Ablehnung von Einwanderung ist also sehr ähnlich wie im Vereinigten Königreich. Dort wo der Ausländeranteil in den Wachstumsregionen (London, Greater London) sehr hoch ist, bestanden bei der Abstimmung über den Brexit weniger Vorbehalte. Wo der Ausländeranteil gering und wenig gewachsen war, wurde der Brexit befürwortet.

Doch die Ablehnung der Einwanderung bezieht sich vermutlich nicht auf die illegale Einwanderung. Dahinter steckt viel mehr eine soziale Frage. Die Einwanderung ist deshalb politisch so brisant, weil parallel zur Einwanderung die durchschnittlichen Reallöhne der abhängig Beschäftigten stagniert haben – dies über mehr als 30 Jahre. Allerdings gilt dies nur für die ausbezahlten Reallöhne. Für viele Beschäftigte bedeutet das, vor allem seit der Jahrtausendwende, ein Abrutschen aus der Mittelklasse. Die folgende Grafik zeigt den enormen Strukturbruch seit den 1980er Jahren und erklärt, warum sich viele nach der Vergangenheit zurücksehnen. Hier muss darauf hingewiesen werden, dass die Verbraucherpreise und somit auch die Reallöhne erhebliche Messprobleme aufwerfen – vor allem auch in der langen Frist. So hat die Inflationsmessung in den frühen 1980er Jahren einen Strukturbruch. Vermutlich haben die Reallöhne in den 1970er Jahren nicht die Einbußen verzeichnet, welche die Grafik suggeriert. Auch verbergen sich hinter der Stagnation für einzelne Gruppen und Segmente der Arbeitnehmer sehr unterschiedliche Entwicklungen.

Zusätzlich hat seit rund 2001 die Beschäftigung der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter deutlich abgenommen. Viele aus der Industrie und damit verbundenen Dienstleistungen haben sich mangels Perspektiven aus dem Arbeitsmarkt zurückgezogen, würden aber gerne arbeiten. Doch die zeitliche Kongruenz von beschleunigter Einwanderung und stagnierendem Lebensstandard bedeutet keineswegs effektive Kausalität. Die Einwanderung hat die Reallöhne nicht komprimiert. Die USA sind historisch das Einwanderungsland par excellence. Solche langen Phasen starker Einwanderung waren traditionell mit starkem gesamtwirtschaftlichem Wachstum, mit hoher Investitionstätigkeit, beschleunigtem Produktivitätsfortschritt und steigenden Reallöhnen begleitet. Der Nobelpreisträger Simon Kuznets, der die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung entwickelt und als erster für die USA langfristig und konsistent geschätzt hat, hat diesen immigrationsgetriebenen Wachstumsphasen den Namen Kuznets-Zyklen gegeben. Die Entwicklung seit den 1980er kontrastiert komplett mit dieser Erfahrung der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte.

Die Arbeitsproduktivität in den Vereinigten Staaten ist stark angestiegen, bis auf die Jahre seit der Jahrtausendwende und vor allem seit der Finanzkrise. Doch die realen Arbeitskosten haben vor allem seit den 1980er Jahren nicht mehr mitgehalten. Es hat sich eine enorme Lücke geöffnet. Die realen Arbeitskosten enthalten auch die nicht ausbezahlten Leistungen der Arbeitgeber, wie Beiträge für die Krankenversicherung. Die Lücke hat sich vor allem in den 2000er Jahren ausgeweitet. Das Wirtschaftswachstum ist seit der Jahrtausendwende also an der Mehrheit der Bevölkerung vorbeigegangen – ganz oder teilweise.

Bis zur Jahrtausendwende war diese Lücke nicht so stark fühlbar. Die Mehrzahl der Haushalte verdienten nämlich mehr als früher. Das geschah aus zwei Gründen: Die Erwerbsquote der Frauen war erheblich angestiegen, sodass ein Zweiteinkommen hinzukam. Andererseits waren Teile der Bevölkerung auf Zweit- und Drittjobs umgestiegen, um das stagnierende Ersteinkommen aufzubessern.

Die Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität ist zwar seit 2002 langfristig deutlich zurückgegangen. Ein Teil davon sind Schwierigkeit der statistischen Erfassung. Aber die Arbeitsproduktivität ist selbst bei den wahrscheinlich unterschätzten Daten entschieden gewachsen. Trotz teilweise kräftigem Wirtschaftswachstum haben die Reallöhne stagniert. Warum dies? Es gibt selbstverständlich eine riesige wissenschaftliche Diskussion zu diesem Thema. Wir werden in einem folgenden Beitrag feststellen: Die US-Regierungen haben zuviel Geld in nutzlose Kriege gesteckt – und wichtige Bereiche wie Bildung und Infrastruktur vernachlässigt. Hier liegt die größte Herausforderung für das Wirtschaftsprogramm von Donald Trump – und vermutlich seine einzige Chance.