Impf-Chaos, Brexit, Auslandseinsätze, regionale Ablösungsbestrebungen, Flüchtlingspolitik und die Vergemeinschaftung von Schulden – die Europäische Union (EU) lässt seit Jahren kaum eine Gelegenheit aus, um sich in den Krisenmodus zu begeben.

Ihre Probleme werden dabei meist auf zwei Ursachen zurückgeführt: Zum einen handelt es sich bei der Union um ein historisches Experiment, dessen Ausgang ungewiss ist. Noch nie haben sich 27 Länder zusammengetan, auf eine gemeinsame Währung geeinigt und einen Teil ihrer Souveränität an eine nicht gewählte Bürokratie abgegeben.

Zum anderen bewegt sich die EU als größter Wirtschaftsraum der Erde im Spannungsfeld des globalen Konfliktes zwischen der absteigenden Supermacht USA und der aufsteigenden neuen Supermacht China. Das Problem der EU besteht darin, dass sie beiden Konkurrenten oft nicht mit einer klaren Position entgegentreten kann, weil sie immer wieder von inneren Streitigkeiten zerrissen wird.

Nordstream 2 – aktuelles Beispiel für das EU-Dilemma

Die Auseinandersetzungen um das Nordstream-2-Projekt verschaffen einen guten Einblick in das Dilemma. Die Gas-Pipeline soll Erdgas von Russland nach Deutschland befördern und führt durch russische, finnische, schwedische, dänische und deutsche Gewässer. Der Bau begann 2018 und ist bereits zu mehr als 95 Prozent fertiggestellt.

Das Projekt war der US-Regierung von Beginn an ein Dorn im Auge. Um zu verhindern, dass der russische Energie-Riese „Gazprom“ seinen Einfluss in Europa verstärkte und um den Weg für amerikanisches Fracking-Gas in Europa freizumachen, drohte Washington dem mit den Verlegearbeiten beauftragten Schweizer Unternehmen „Allseas“ mit Sanktionen und erreichte damit, dass es seine Arbeiten Ende 2019 einstellte.

Erst vor wenigen Wochen wurden erneut Maßnahmen angedroht, die die Fertigstellung des Projektes verhindern sollen. Im Januar 2021 bekräftigte ein Sprecher der US-Botschaft in Berlin, man sei "entschlossen, alle notwendigen und angemessenen Schritte zu unternehmen, um die Nord-Stream-2-Pipeline zu stoppen“.

Aber auch innerhalb der EU wird das Projekt aus den verschiedensten Richtungen torpediert. So haben Polen und die baltischen Staaten sowie die durch ein Assoziierungsabkommen mit der EU verbundene Ukraine keinen Zweifel daran gelassen, dass sie die Pipeline ablehnen, entweder aus Angst vor einer zunehmenden Abhängigkeit von russischen Leitungen oder aus Sorge um entfallende Einnahmen aus dem Transit von russischem Gas.

Auch Frankreich hat dem Bau der Pipeline seine Unterstützung entzogen. Hintergrund dürften die Annäherungsversuche der Regierung in Paris an den neuen US-Präsidenten und Nordstream-2-Gegner Biden sowie der gewaltige Einfluss der französischen Atomindustrie sein, die das Land zu 70 Prozent mit Strom versorgt.

Frankreichs Vertreter in Brüssel haben auch entscheidend an der mit großer Mehrheit verabschiedeten Entschließung der EU vom 21. Januar mitgewirkt, die eine deutliche Verschärfung der EU-Sanktionen gegen Russland und die endgültige Verhinderung der Fertigstellung von Nordstream 2 fordert.

Lobbyisten-Paradies Brüssel

Kein Wunder also, wenn die EU nach außen hin zerrissen und daher oft schwach erscheint. Aber die unterschiedlichen nationalen Interessen sind nicht einmal ihr größtes Problem. Schwerer dürfte die Vielzahl unterschiedlichster Konzern-Interessen wiegen, die Brüssel mittlerweile zum europäischen Hotspot von Lobby-Gruppen gemacht haben.

Schätzungsweise 25.000 Lobbyisten mit einem Jahresbudget von 1,5 Milliarden Euro nehmen dort mittlerweile Einfluss auf die EU-Institutionen. Etwa 70 Prozent von ihnen arbeiten für Unternehmen und Wirtschaftsverbände. Die meisten von ihnen genießen privilegierte Zugänge zu den Kommissaren und überhäufen die Abgeordneten mit ihren Vorschlägen und Änderungsanträgen für Gesetzesvorlagen.

Dabei nutzen sie vor allem die Tatsache, dass sich in Brüssel ein riesiger bürokratischer Apparat gebildet hat, der sich von Jahr zu Jahr weiter von der europäischen Bevölkerung entfernt. Zwar finden seit 1979 alle fünf Jahre EU-Wahlen statt, doch sie haben auf die Besetzung der wichtigsten Posten nur wenig Einfluss. Auf diese Weise ist eine Art „Tiefer Staat“ entstanden, der seine Entscheidungen nicht an den Bedürfnissen der Wähler, sondern an denen der Lobbyisten orientiert.

So werden die wichtigsten Entscheidungen gern in Absprache mit dem „Round Table of Industrialists“, einer Lobbyvereinigung von rund fünfzig Wirtschaftsführern großer europäischer multinationaler Konzerne, oder auch dem Arbeitgeber-Dachverband „BusinessEurope“, dem 40 Mitgliedsverbände aus 35 Ländern angehören, getroffen.

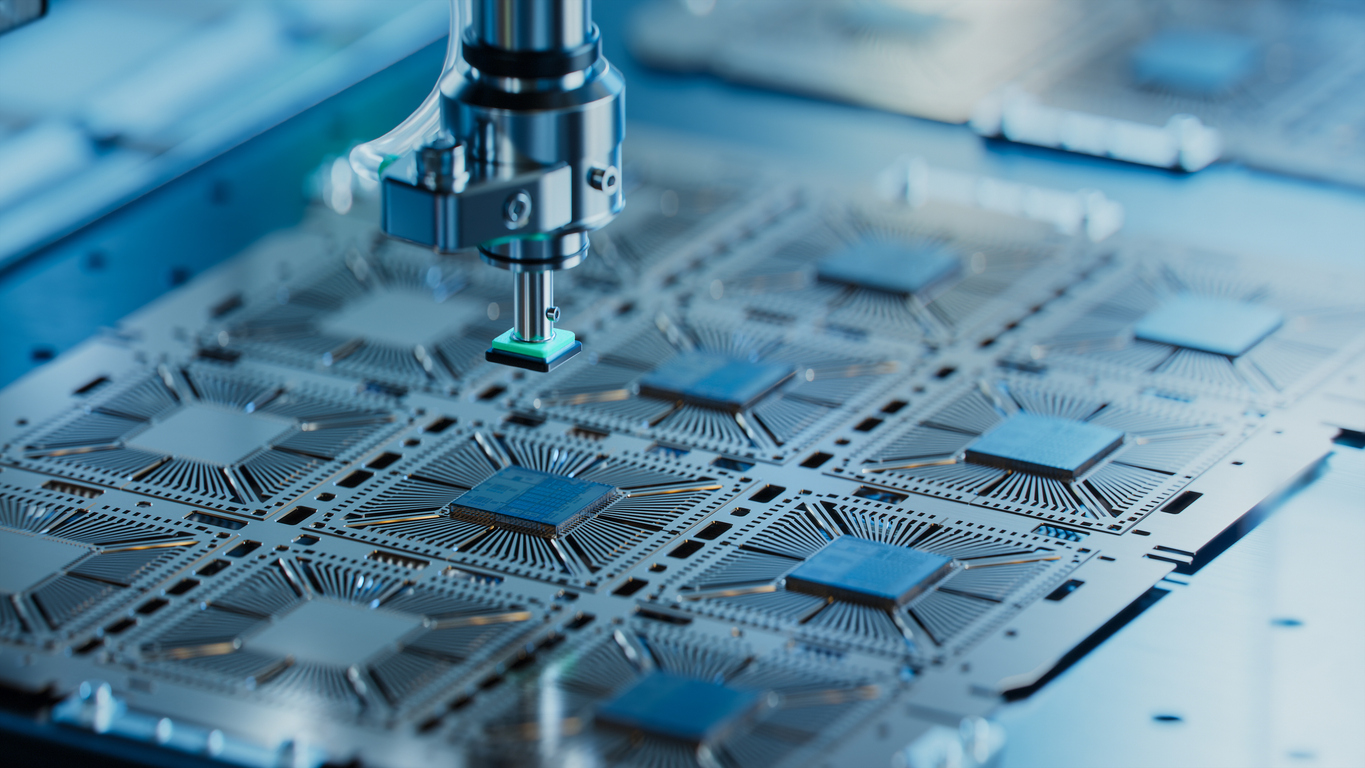

Der zunehmende Einfluss der Digital-Industrie

In den letzten Jahren hat vor allem der Einfluss einzelner Digitalkonzerne stark zugenommen. Größter Unternehmenslobbyist ist mittlerweile Google, dicht gefolgt wird von Microsoft und Facebook, Amazon und Apple. Die fünf haben allein 2019 21 Millionen Euro für ihre Lobbyarbeit in Brüssel ausgaben – mehr als doppelt so viel wie die sieben größten europäischen Autokonzerne, die es 2019 auf 7,9 Millionen Euro brachten.

Tatsächlich dürften die Ausgaben der Tech-Giganten allerdings ein Mehrfaches betragen, denn besonders beliebt ist die Einflussnahme auf Gesetzesprojekte über Think Tanks. Sie erstellen zugunsten ihrer Finanziers häufig Gefälligkeitsgutachten, die als Grundlage für Gesetzesvorhaben dienen und diesen einen Anstrich von Wissenschaftlichkeit verleihen.

Bedenkt man, dass das Ressort „Digitale Wirtschaft und Gesellschaft“ seit Jahren von EU-Kommissaren geführt wird, die weder von ihrer Ausbildung noch von ihrer Berufserfahrung her über Vorkenntnisse auf diesem Sektor verfügen, kann man sich vorstellen, wie immens der Einfluss der IT-Lobbyisten auf die Gesetzgebung in diesem Bereich ist.

Die in den vergangenen zwölf Monaten zur Eindämmung von Covid-19 getroffenen Maßnahmen haben dem Einfluss der Digitalindustrie einen zusätzlichen gewaltigen Schub gegeben. Nach dem Einbruch des europäischen Bruttoinlandsproduktes um 11,9 Prozent im zweiten Quartal 2020 hat die Brüsseler Kommission für die Jahre 2021 bis 2027 ein Haushaltspaket von 1,8 Billionen Euro beschlossen, von denen 750 Milliarden Euro für das Konjunkturprogramm „Next Generation EU“ vorgesehen sind. Mehr als ein Fünftel dieser Ausgaben sollen direkt in die Digitalisierung fließen, ein weiteres Drittel dürfte den IT-Konzernen auf den Umwegen über Klimaschutz und „Ausbau der digitalen Resilienz“ zufließe.

Fatal: die Folgen der Pandemie-Maßnahmen

Dunkle Wolken ziehen zurzeit auch an einer anderen Front auf. Infolge der zu erwartenden Insolvenzwelle im Bereich des Mittelstands ist schon in Kürze mit einer lawinenartigen Schwemme an Kreditausfällen bei den Banken im Euroraum zu rechnen. Eigentlich müsste die EU dieser Entwicklung mit der 2016 eingeführten Bail-in-Regelung entgegentreten, die besagt, dass Banken in Zukunft nicht mehr mit Steuergeldern, sondern durch Heranziehen von Gläubigern, also Investoren, Einlegern und Sparern, zu retten sind.

Das dürfte sich angesichts der ohnehin angespannten sozialen Lage zu einer Art politischem Pulverfass entwickeln. Beispiele in Italien und in Portugal, wo die Durchsetzung der Bail-in-Regelung zu massiven Protesten innerhalb der Bevölkerung geführt hat, zeigen, auf welch heftigen Widerstand dieses höchst unbeliebte Mittel trifft.

Es ist daher damit zu rechnen, dass man in Brüssel auf die Bail-in-Regelung verzichten wird. Da aber eine Anzahl vor allem kleinerer Banken die Ausfälle nicht überleben wird und deren Bankrott ähnliche soziale Folgen wie ein Bail-in haben dürfte, bleibt im Grunde nur das Bail-out, also die Rettung mit Steuergeldern.

Das aber bedeutet nichts anderes, als dass der bereits einmalig hohe Etat von 1,8 Billionen Euro bis 2027 nicht ausreichen und man gezwungen sein wird, neue Schulden aufzunehmen. Da diese durch Bürgschaften abgesichert sein müssen, wird der alte Streit darum, wer in welcher Höhe für wen bürgen soll, erneut aufflammen. Allerdings wird er diesmal um einiges heftiger als in der Vergangenheit ausfallen, da die Summen, um die es geht, die bisherigen Rettungsgelder mit Sicherheit weit in den Schatten stellen werden.

Das heißt: Die EU steht schon in Kürze vor ihrer nächsten Zerreißprobe. Ob die Gemeinschaft sie bestehen wird, oder ob es sie zerreißt, wird sich zeigen.