Lebensmittel aus dem 3D-Drucker: Zwischen Vision und Marktintegration

Gedruckte Mahlzeiten statt Kochtopf – was lange als Science-Fiction galt, könnte bald Alltag sein. Doch die neue Technologie wirft auch Fragen auf.

Babys, die am 1. Januar 2025 geboren wurden, gehören zur sogenannten Beta-Generation. Ihr Alltag wird stark von Technologie geprägt sein – darunter auch vom 3D-Lebensmitteldruck, einer Innovation, die zunehmend aus Forschungslabors in die private Küche drängt. Die Universität Vilnius sieht darin eine Chance für gesündere, individuellere Ernährung auf Knopfdruck. Ob Lasagne mit passgenauer Nährstoffdosierung, vegetarische Fleischalternativen, Süßspeisen oder Formen für gehobene Gastronomie – die Anwendungsbereiche nehmen zu. Selbst die NASA investierte bereits in die Entwicklung dieser Technologie, um Astronauten mit personalisierten Speisen zu versorgen.

Was früher als Spielerei galt, wird heute als kommerzielle Zukunftstechnologie gehandelt. Der 3D-Druck von Lebensmitteln verspricht mehr als nur Bequemlichkeit: Nachhaltigkeit, weniger Abfall, kürzere Lieferketten, die Förderung alternativer Proteine und die Möglichkeit, regional produzierte Nahrung neu zu verarbeiten. Hersteller träumen von patentierten Junkfood-Formeln, Tierschützer von kultiviertem Fleisch ohne Tierleid. Idealisten erhoffen sich eine globale Antwort auf den Welthunger: Standardisierte Nahrungspulver könnten in entlegene Regionen geliefert und vor Ort zu Mahlzeiten verarbeitet werden – je nach Bedarf, klimatisch angepasst und nährstoffoptimiert.

Digitale Küche – kultureller Wandel oder Kontrollverlust?

Doch nicht alle begrüßen die Entwicklung. Kritiker fragen, ob sich kulinarische Traditionen, gemeinsames Kochen oder der Besuch handwerklich geführter Restaurants mit dieser Technologie vereinbaren lassen. Spitzenköche nutzen bereits 3D-Drucker zur Formgebung, doch der kreative Akt des Kochens bleibt davon bislang unberührt.

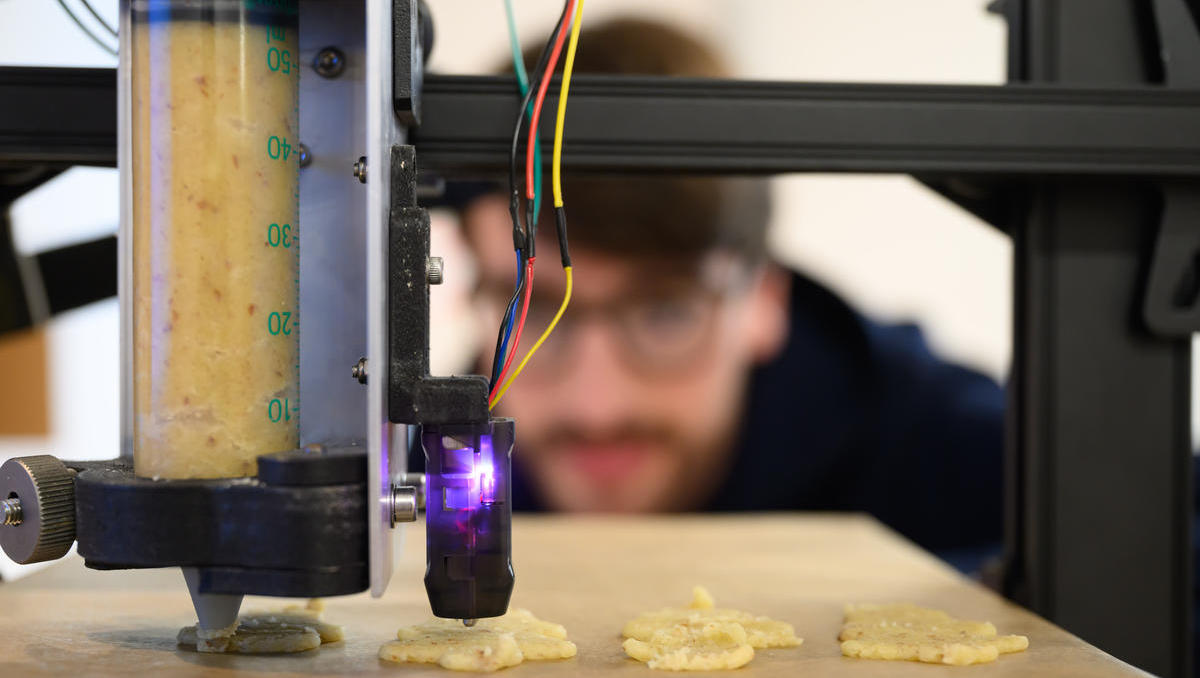

Gleichzeitig wächst ein ganzes Ökosystem rund um Lebensmittelkartuschen, Rezeptdatenbanken und laserunterstütztes Kochen, das vor allem technisch versierte Konsumenten anspricht. Das Potenzial, Haltbarkeit zu verlängern und punktgenaue Erwärmung zu ermöglichen, ist wirtschaftlich relevant – insbesondere für die Systemgastronomie.

Lokale Versorgung oder industrielle Standardisierung?

In Europa gewinnt die Rückverfolgbarkeit regionaler Lebensmittel zunehmend an Bedeutung. Kurze Lieferketten, Direktvermarktung und lokale Herkunft spielen eine zentrale Rolle in nachhaltigen Konsumkonzepten. Die Frage ist: Wie lassen sich digitale Standardmahlzeiten mit regionalem Ursprung verbinden?

Der Verbraucher kennt beim Hofprodukt den Ursprung – Wasser, Erde, Anbaubedingungen. Wird dieser Anspruch auch auf digital rekonstruierte Lebensmittel übertragbar sein? Noch ist die Technologie jung – die Preisstruktur, Alltagstauglichkeit und Akzeptanz müssen sich erst entwickeln. Fachleute fordern weitere Forschung und klare Regulierungsstandards. Fest steht: Der 3D-Lebensmitteldruck eröffnet neue Wege für Ernährung, Produktästhetik und Funktionalität. Ob daraus eine industrielle Umwälzung oder ein Nischenmarkt entsteht, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Was bleibt, ist die Freiheit der Entscheidung – ein Prinzip, das auch technologischer Fortschritt nicht ersetzen kann.