DAX-Kurs aktuell auf hohem Niveau: Wie Bundespolitik und EZB den Kapitalmarkt befeuern

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich seit Jahresbeginn mit einer bemerkenswerten Dynamik. In den ersten sieben Monaten des Jahres legte der DAX-Kurs über 20 Prozent zu. Am 10. Juli markierte das Frankfurter Börsenbarometer ein neues DAX-Allzeithoch bei 24.639,10 Punkten. Der deutsche Leitindex übertrifft damit die Entwicklungen des europäischen STOXX 600-Index und des Weltaktienindex MSCI World im selben Zeitraum deutlich.

Diese Entwicklung stützt sich auf mehrere Faktoren. Auf Bundesebene hat die CDU-geführte Merz-Regierung ein umfangreiches Investitionspaket initiiert. Der Bundestag stimmte der dafür notwendigen Verfassungsänderung zu, die die Schaffung eines Sondervermögens über 500 Milliarden Euro über zwölf Jahre genehmigte.

Zudem werden mit der faktischen Abschaffung der Schuldenbremse Verteidigungsausgaben über 1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) nicht mehr dem Verschuldungslimit angerechnet. Darüber hinaus plant die Bundesregierung, den Körperschaftsteuersatz bis 2032 schrittweise um insgesamt fünf Prozentpunkte von derzeit 15 auf 10 Prozent zu senken. Auf europäischer Ebene haben die Zinsschritte der Europäischen Zentralbank (EZB) in diesem Jahr für Entlastung gesorgt. Seit Februar senkte die Notenbank den Einlagensatz in drei Etappen: von 2,75 auf 2,50 Prozent, im März weiter auf 2,25 Prozent und Anfang Juni schließlich auf 2,00 Prozent. Insgesamt summiert sich der Spielraum auf 75 Basispunkte – ein spürbarer Impuls, der die Finanzierungskosten senkt und Investitionen im Euroraum ankurbeln soll.

Auch das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) verweist auf diese Effekte. Präsident Achim Wambach sprach in einer Mitteilung seines Hauses von einer deutlich verbesserten Stimmung an den Finanzmärkten, „getrieben von fiskalpolitischen Maßnahmen und den jüngsten Zinsschritten der EZB“.

Kapitalzuflüsse nach Deutschland untermauern Magnet-Status

Auch die realen Kapitalbewegungen unterstreichen Deutschlands Rolle als Magnet für internationales Geld. Laut Bundesbank erreichte die Leistungsbilanz im ersten Quartal 2025 einen Überschuss von 75,3 Milliarden Euro. Zwar liegt der Wert unter dem Vorjahresniveau (82,7 Milliarden Euro), doch er zeigt, dass der Standort trotz geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten resilient bleibt.

Diese Überschüsse resultieren vor allem aus Direktinvestitionen, Anleihekäufen und Portfolioströmen, die trotz globaler Risiken weiterhin nach Deutschland fließen. Doch die Tatsache, dass Deutschlands Wirtschaft in hohem Maße von stabilen Handelsströmen abhängt, ist ein Schwachpunkt des deutschen Modells.

Deutsche Exportabhängigkeit als Achillesferse

Zwar haben sich laut dem Münchner ifo-Institut die Exporterwartungen im Mai 2025 von minus 9,4 auf minus 3,0 Punkte leicht verbessert. Doch trotz dieser positiven Entwicklung bleibt die Exportabhängigkeit Deutschlands ein strukturelles Risiko - gerade in Zeiten wachsender Zollstreitigkeiten.

Mit einem Exportanteil von zuletzt rund 53 Prozent des BIP ist die deutsche Wirtschaft nach wie vor von globalen Handelsströmen abhängig. Und diese Abhängigkeit schlägt sich direkt in den Wachstumsaussichten nieder. Laut Bundesbank wird Deutschland 2025 voraussichtlich stagnieren (0,0 Prozent), bevor sich das BIP 2026 um lediglich 0,7 Prozent erhöhen dürfte. Das Institut verweist explizit auf die US-Zollpolitik und geopolitische Spannungen als primäre Risiken für die deutsche Exportdynamik in den kommenden Monaten. Wie also könnte sich in dieser Gemengelage eine Krise im globalen Lieferverkehr auf die deutsche Wirtschaft auswirken? Was würde das konkret bedeuten, wenn ein geopolitischer Konflikt zur Blockade der Straße von Hormus führt?

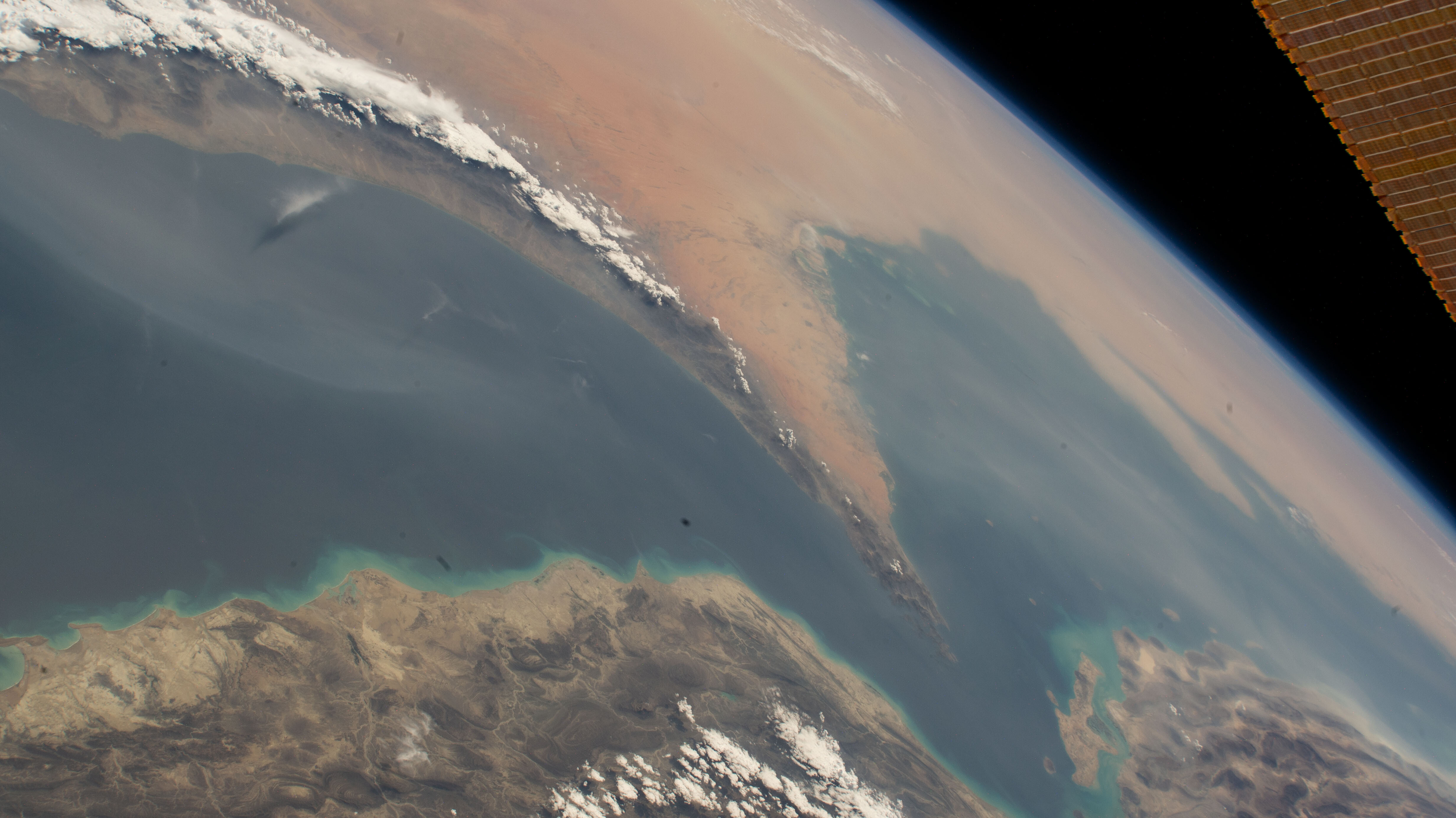

Geopolitische Risiken für die deutsche Wirtschaft: Blockade der Straße von Hormus

Am 19. Juni brachte das iranische Parlament nach israelischen Angriffen auf Stellungen im Iran eine Resolution ins Spiel, die eine Blockade der Straße von Hormus im Fall weiterer Attacken vorgesehen hätte. Behnam Saeedi, Mitglied des Nationalen Sicherheitskomitees des Parlaments, warnte daraufhin gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass eine Schließung der Straße von Hormus zu möglichen Optionen des Iran gehöre.

Die Straße von Hormus ist ein zentraler Meeresengpass zwischen Iran und Oman und verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman, dem Arabischen Meer und dem Indischen Ozean. Täglich passieren dort etwa 20 Millionen Barrel Öl, was rund 20 Prozent des globalen Ölbedarfs entspricht. Zudem wird etwa ein Viertel des weltweiten verflüssigten Erdgases (LNG) durch diese Meerenge transportiert. Damit gehört die Straße von Hormus zu einem der wichtigsten maritimen Nadelöhre der globalen Energie- und Handelsversorgung. Für globale Lieferketten wirkt sich jede Störung – insbesondere eine Blockade – unmittelbar auf Energiepreise, Transportkosten und Versorgungssicherheit aus: Schon reine Drohungen genügen, um die Ölpreise steigen zu lassen. Versicherungsprämien steigen, Reeder meiden konfliktbelastete Routen, Frachtkosten klettern – Lieferketten geraten in den Krisenmodus.

Für die deutsche Wirtschaft spielt die Meerenge eine indirekte, aber gewichtige Rolle. Deutschland importiert selbst kaum Öl direkt aus den Golfstaaten über Hormus, ist aber stark betroffen durch steigende Weltmarktpreise. Besonders transportsensitive Industrien wie Chemie, Energie und Maschinenbau würden unter explodierenden Produktions- und Logistikkosten leiden. Der Außenhandelsverband BGA warnt: Schon jetzt lässt die Eskalation in Nahost die Ölpreise steigen, was "sofort Auswirkungen auf westliche Industrienationen" habe, berichtete Mitte Juni Die Welt. Für Deutschland bedeutet dies höhere Importkosten über andere Wege, wachsende Inflation und potenziellen Rückgang der Wirtschaftskonjunktur.

Eine längere Blockade der Straße von Hormus könnte zu einem plötzlichen Preisschock führen, die Inflation kurzfristig um etwa einen Prozentpunkt ansteigen lassen und die Konjunkturerholung abbrechen lassen, wie volkswirtschaftliche Experten der Deutschen Bank warnen. Auch politisch-strategisch ist die Enge bedeutend: Der Iran kontrolliert die Nordseite, kann militärisch intervenieren oder Tankschiffe beschlagnahmen, und nutzt die Meerenge regelmäßig als politisches Druckmittel. Die internationale Gemeinschaft, darunter EU-Länder, die USA und Deutschland, beteiligen sich an Einsätzen zur Sicherung der freien Seewege – etwa der EMASoH-/Operation AGENOR-Initiative.

Angekündigte Blockade der Straße von Hormus treibt Ölpreis

Die US-Luftschläge auf iranische Atomanlagen in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni hatten die Sorge vor einer Umsetzung dieser Drohung nochmals kurzzeitig verschärft. Mit dem Angriff stiegen die Ölpreise sprunghaft. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich um 1,1 Prozent auf über 76 US-Dollar je Barrel, der Preis für die US-Sorte WTI kletterte ebenfalls um 1,1 Prozent auf annähernd 75 US-Dollar. Nur kurz zuvor hatten beide Ölsorten ein Fünfmonatshoch erreicht, Brent bei 81,40 US-Dollar und WTI bei 78,40 US-Dollar. Damit zeigt sich am aktuellen Ölpreis deutlich, wie kurzfristige Börsengewinne mit realen geopolitischen Risiken kollidieren. Deutschlands Exportabhängigkeit könnte in diesem Umfeld zu einer Schwachstelle werden, für die fiskalische Impulse und Steueranreize nur begrenzten Schutz bieten.

Der Blick der Analysten richtet sich daher zunehmend auf die Bewertungsniveaus und Risikoprofile deutscher Unternehmen, die den Aufschwung des DAX bislang getragen haben.

Bewertungen und Risikofaktoren bei deutschen Indizes

Der aktuelle Aufschwung wird vor allem von zwei Sektoren getragen: Investitionsgüter und Technologie. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall profitiert von der gestiegenen Nachfrage im Verteidigungsbereich und wird im Bloomberg-Konsens mit dem 60-Fachen des für 2025 erwarteten Gewinns je Aktie bewertet. Auf der Technologieseite ist das Walldorfer Softwareunternehmen SAP ein zentraler Treiber. Auch deutsche Energieunternehmen wie Siemens Energy, dessen Kurs seit Januar kräftig zugelegt hat, wird auf ähnlich ambitionierten Bewertungsniveaus gehandelt.

Parallel dazu zeigen sich Potenziale bei Small- und Mid-Caps. Der deutsche MDAX legte in diesem Jahr bislang rund 12 Prozent zu, der SDAX sogar um etwa 18 Prozent. Zugleich sind diese Werte gegenüber den Blue-Chips tendenziell weniger anfällig für globale Handelsrisiken, da sie stärker auf das Inland fokussiert sind.

Unsichere Perspektiven für den deutschen Finanzplatz

Zwar spiegeln die hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisse derzeit das gestiegene Vertrauen der Investoren in den Wirtschaftsstandort Deutschland wider, sie erhöhen aber zugleich die Fallhöhe. Gestörte Lieferketten infolge internationaler Handelskonflikte und rückläufige Auftragseingänge könnten deutliche Kurskorrekturen auslösen. Hinzu kommt die hohe Konzentration des DAX auf wenige Branchen, die den Index anfällig für kurzfristige Schocks macht.