Dänemarks Exportfonds warnt vor Chinas Vormarsch in der Windkraftindustrie

Dänemarks Export- und Investitionsfonds (Eifo) unterstützt seit vielen Jahren die Exporte der europäischen Windindustrie. Nun zeigen sich deutliche Anzeichen dafür, dass chinesische Windturbinenhersteller auf mehreren Märkten erfolgreich Fuß fassen, meint der Länderchef des Fonds. Obwohl die Sorge vor harter Konkurrenz aus China in der europäischen Windbranche schon länger schwelt, waren chinesische Konzerne bisher vor allem auf ihrem riesigen Heimatmarkt präsent. Das ändert sich nun grundlegend.

In den vergangenen Jahren haben mehrere große chinesische Hersteller einen Auftrag nach dem anderen gewonnen – insbesondere auf einigen der neuen Wachstumsmärkte der Branche.

„Bisher waren sie außerhalb Chinas nicht wettbewerbsfähig, aber plötzlich zeigen die Statistiken, dass sich das rapide ändert.“– Jørn Fredsgaard Sørensen, Länderchef, Eifo

Auch Jørn Fredsgaard Sørensen beobachtet diese Entwicklung aufmerksam. Er ist Länderchef des staatlichen Superfonds Eifo, der unter anderem geschaffen wurde, um dänische Exporte zu fördern und der seit Jahren der Windkraftindustrie hilft, neue Märkte zu erschließen. „Drei Viertel unserer Exportaktivitäten drehen sich jedes Jahr tatsächlich um die Finanzierung von Windparks weltweit. Wenn Vestas und Siemens Gamesa an Boden verlieren und weniger Geschäft machen als früher, dann wird sich das eins zu eins in unserem Geschäftsvolumen widerspiegeln“, erklärt er. „Deshalb beobachten wir das sehr genau. Wir tun das schon länger, aber bisher waren die chinesischen Konkurrenten nicht gut genug für die Auslandsmärkte – jetzt zeigen die Zahlen, dass sich das rapide ändert“, so Sørensen weiter.

Chinas Marktanteil wächst: Lateinamerika, Afrika und Asien im Visier

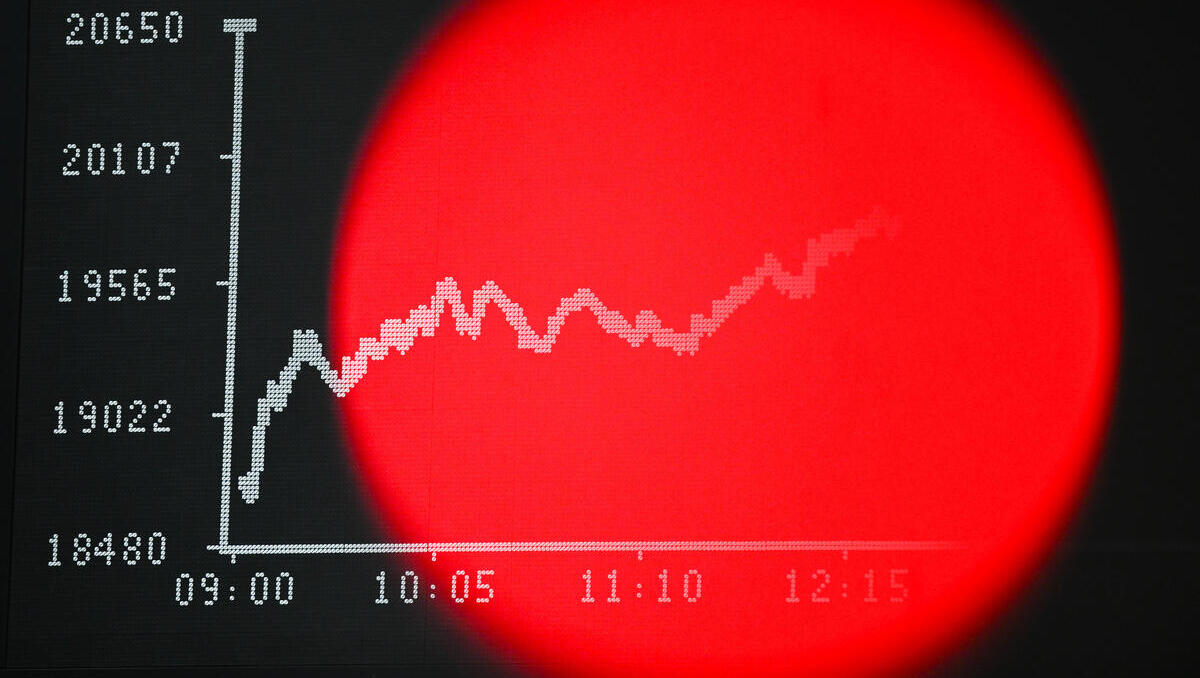

Wie unsere Kollegen dänischen Wirtschaftszeitung Børsen am Montag berichteten, erwartet das Beratungsunternehmen Wood Mackenzie, dass chinesische Hersteller in den kommenden Jahren einen wachsenden Anteil am globalen Windturbinenmarkt außerhalb Chinas einnehmen werden. Während ihr Marktanteil im Jahr 2024 – gemessen an der gesamten neu installierten Windkraftkapazität – bei rund 6 Prozent außerhalb Chinas lag, wird erwartet, dass dieser Wert noch in diesem Jahr auf 18 Prozent steigt. Laut Wood Mackenzie könnten chinesische Anbieter in zehn Jahren sogar über ein Viertel des Weltmarktes außerhalb Chinas kontrollieren.

Der Grund: Die chinesischen Hersteller sind erfolgreich darin, Aufträge in neuen Wachstumsmärkten wie Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Teilen Asiens zu gewinnen. Ausschlaggebend sind dabei vor allem deutlich niedrigere Preise chinesischer Anlagen.

Auch bei Eifo spürt man die Präsenz chinesischer Anbieter – insbesondere in Ländern wie Argentinien, der Türkei und Südafrika, wie Jørn Fredsgaard Sørensen berichtet: „In Südafrika habe ich mit einigen lokalen Banken gesprochen, die glauben, dass die Chinesen viele Verträge gewinnen werden, weil sie 30 bis 40 Prozent günstiger sind“, sagt er und ergänzt: „Ich denke außerdem, dass es auch in Europa Orte gibt, an denen sie sich bereits einen Zugang verschafft haben.“

In Europa wurden bisher nur wenige bestehende Windparks mit chinesischen Turbinen gebaut. Doch in Teilen der europäischen Windbranche wächst die Sorge, dass chinesische Produzenten mit massiver staatlicher Unterstützung nun versuchen könnten, sich auch in Europa festzusetzen – ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die Windenergie ausgebaut werden soll. „Ich bin tatsächlich selbst besorgt, weil die Preisdifferenz so groß ist. Wir glauben in Europa zwar, dass wir technologisch noch vorne liegen – aber diese Lücke könnte sich rasch schließen, wenn man sieht, wie schnell und in welchem Umfang in China Windkraft aufgebaut wird.“

Deutschland im Fokus: Wächst die Bedrohung für europäische Hersteller?

In den vergangenen 18 Monaten haben Vorab-Vereinbarungen mit chinesischen Konzernen wie Mingyang für kleinere Offshore-Projekte in Deutschland sowie Absichtserklärungen mehrerer Anbieter über Fabrikgründungen in Großbritannien und Italien die Unsicherheit in Europa weiter geschürt.

Bei Eifo vergleicht Länderchef Sørensen die aktuelle Entwicklung in der Windbranche teilweise mit jener im Automobilsektor, wo chinesische Konkurrenten europäische Marktführer herausgefordert und eigene Werke in der EU aufgebaut haben. Sørensen erwartet, dass innerhalb der EU ein innerer Konflikt ausbrechen wird: Manche Länder könnten bereit sein, chinesische Windriesen ins Land zu holen, andere werden Widerstand leisten. „Es wird wohl zu einem Konflikt zwischen jenen kommen, die ihre Arbeitsplätze und kritische Infrastruktur schützen wollen, und solchen, die selbst keine relevante Industrie haben und einfach nur die günstigsten Anlagen wollen.“

Trotz seiner Besorgnis glaubt Sørensen nicht, dass chinesische Hersteller das EU-Windkraftgeschäft in gleichem Maß wie den Automarkt durchdringen werden. Der Grund: Windkraft gilt als kritische Infrastruktur. „Ich denke, die Reaktion wird eine andere sein als im Automarkt, wo wir sie eher willkommen hießen. Das wird bei Windkraft in der EU nicht im gleichen Maße geschehen. Die Zeiten haben sich geändert – heute liegt der Fokus stärker auf Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit.“

Zudem wartet die Branche derzeit auf die Ergebnisse einer Untersuchung der EU-Kommission, die im vergangenen Jahr eingeleitet wurde. Sie prüft, ob chinesische Produzenten durch illegale Subventionen europäische Wettbewerber unterbieten. Wann diese Prüfung abgeschlossen sein wird, ist noch unklar.

Preis gegen Souveränität: Die EU am Scheideweg

Der rasante Aufstieg chinesischer Windkraftkonzerne stellt die europäische Windkraftindustrie vor eine strategische Zerreißprobe. Die günstigen Preise aus Fernost treffen auf Sicherheitsbedenken, technologische Vorsprünge und geopolitische Abhängigkeiten. Für Deutschland, wo Unternehmen wie Siemens Gamesa eine Schlüsselrolle spielen, ist die Konkurrenz besonders brisant. Die Debatte um chinesische Windräder ist mehr als nur ein Handelskonflikt – sie ist Teil eines globalen Ringens um industrielle Souveränität und die Zukunft der Energiewende.