Innerhalb der Europäischen Union hat sich eine Allianz aus acht wohlhabenden Staaten formiert, die eine deutliche Verschärfung der europaweiten Reduktionsvorgaben für das Naturgas Kohlenstoffdioxid (CO2) bis zum Jahr 2030 fordert.

Umweltminister aus Finnland, Österreich, Luxemburg, Dänemark, den Niederlanden, Schweden und Lettland forderten konkret, dass bis 2030 europaweit mindestens 55 Prozent des heutigen CO2-Ausstoßes unterbunden werden soll, wie der EU Observer berichtet. Derzeit ist vereinbart, dass die Reduktion 40 Prozent umfassen soll.

Die Forderungen kommen bei vielen ärmeren Staaten der EU jedoch nicht gut an. Bulgarien kündigte bereits an, dass es keine Erhöhung des Reduktionsziels bis 2030 schaffen könne. Mehrere andere Staaten fordern von der Kommission, dass sie erst einmal die konkreten Auswirkungen der Verschärfung auf jedes einzelne Mitgliedsland untersuchen solle, bevor man aktiv wird. Die slowakische Regierung fordert in diesem Zusammenhang eine Debatte beim EU-Rat der Regierungschefs. Polen weist darauf hin, dass die „grünen Maßnahmen die spezifischen Umstände der Mitgliedsstaaten berücksichtigen sollten und die wirtschaftliche Erholung nicht behindern dürften“. Ohnehin bestehende Ungleichheiten zwischen voll entwickelten Staaten und Entwicklungsländern dürften nicht verschärft werden. „Wir müssen uns mehr um die gesellschaftlichen Auswirkungen unserer Politik kümmern. Die Corona-Krise hat ganze Branchen und Regionen getroffen und wir sollten jetzt keine zusätzliche Bürde für die verletzlichsten Länder schaffen.“

Brüssel entdeckt Emissionshandel als Einnahmequelle

Die generelle Spaltung zwischen Ost und West in der Umweltpolitik besteht auch hinsichtlich des europaweiten Emissionshandels. Dieser ist offenbar als mögliche Einnahmequelle ins Visier der EU-Kommission geraten, welche den von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorangetriebenen „Green Deal“ mitfinanzieren solle.

„Alle Mitgliedsstaaten stimmen darin überein, dass dies das große Thema bei den Diskussionen über den neuen EU-Haushalt sein wird – aber auch, dass es noch zu früh ist, sich darüber zu streiten“, zitiert der EU Observer eine namentlich nicht genannte Quelle. Offenbar wird eine Finanzierung des EU-Haushalts durch den Emissionshandel vor allem von Polen, Tschechien, Litauen, Estland und Bulgarien abgelehnt.

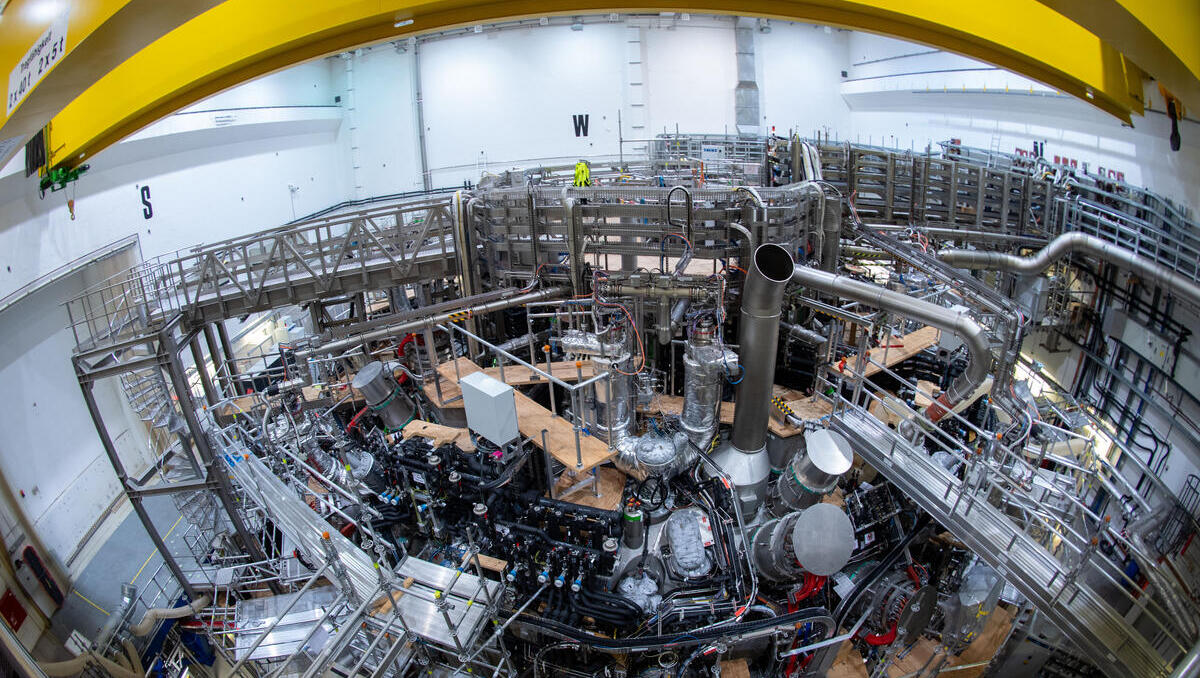

Politiker aus wohlhabenden Staaten wie Dänemark oder Österreich hingegen fordern, dass keine Hilfen aus dem 750 Milliarden Euro schweren Rettungsfonds an Branchen gehen dürften, welche mit fossilen Brennstoffen, Nuklearenergie oder Müllverbrennung arbeiten.

Zuletzt hatte die Europäische Zentralbank für Schlagzeilen gesorgt, weil sie die Orientierung darüber verloren hatte, wem sie künftig überhaupt noch Geld geben darf. Die Kommission, so EZB-Präsidentin Christine Lagarde, solle eine „braune Liste“ mit „Umweltsündern“ erstellen. Bemerkenswert ist die Diskussion um die angeblich schädlichen Auswirkungen von CO2 für das „Weltklima“ insbesondere vor dem Hintergrund der schwersten Wirtschaftskrise, welche Europa derzeit seit den 1930er Jahren durchmacht.

In Europa gibt es bereits eine CO2-Sonderabgabe für Emissionen aus Fabriken, Kraftwerken und Flugverkehr, der sich über den Handel mitsogenannten „Verschmutzungsrechten“ bildet. Deutschland führt 2021 zudem national eine Sonderabgabe für Kohlendioxid aus dem Straßenverkehr und Heizungen ein: Dann müssen Unternehmen, die Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas in Verkehr bringen, entsprechende Lizenzen kaufen. Geplant ist ein Festpreis von 25 Euro je Tonne CO2, der dann schrittweise steigt. Ziel ist, Sprit, Heizöl und Erdgas zu verteuern, um angeblich „klimafreundliche“ Technologien voranzubringen.

Das Geschäft mit dem „Klimaschutz“ ist ein Milliardengeschäft

Dass das Geschäft mit den Sonderabgaben auf fossile Brennstoffe beziehungsweise auf bestimmte Emissionen eine attraktive Einnahmequelle ist, zeigt sich in Deutschland schon seit Längerem. So nimmt der Bund immer mehr Geld aus dem Verkauf von Emissionsrechten für Kohlendioxid ein. Bei den Versteigerungen der Emissionszertifikate kamen 3,16 Milliarden Euro im Jahr 2019 zusammen. Das waren rund 600 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor, wie die Emissionshandelsstelle des Umweltbundesamtes auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur Ende Dezember mitteilte. Die Einnahmen aus den Auktionen fließen in einen Energie- und Klimafonds, mit dem Maßnahmen der Energiewende finanziert werden.

Kraftwerke und andere Industrieanlagen müssen jährlich so viele Berechtigungen abgeben, wie sie CO2 ausgestoßen haben. Jede Emissionsberechtigung erlaubt den Ausstoß einer Tonne CO2. Reichen die verfügbaren Berechtigungen des Unternehmens nicht aus, muss es am Markt Emissionsberechtigungen kaufen. Anfangs waren die Preise für die Zertifikate sehr niedrig. Weil ihre Zahl aber zunehmend verringert wird, steigen die Preise. Ein Zertifikat kostete bei den Auktionen der Europäischen Energiebörse EEX in Leipzig meist weniger als 10 Euro. Nach Angaben der Emissionshandelsstelle stieg der Durchschnittspreis pro Zertifikat aber 2018 auf 14,92 Euro und im Jahr 2019 auf 24,65 Euro.