Die deutsche Industrie kritisiert die Umsetzung der Wasserstoff-Strategie der Bundesregierung – genauer gesagt deren fehlende Umsetzung. Glaubt man den Stimmen aus der Branche, gibt es außer Ankündigungen bislang kaum konkrete Fortschritte.

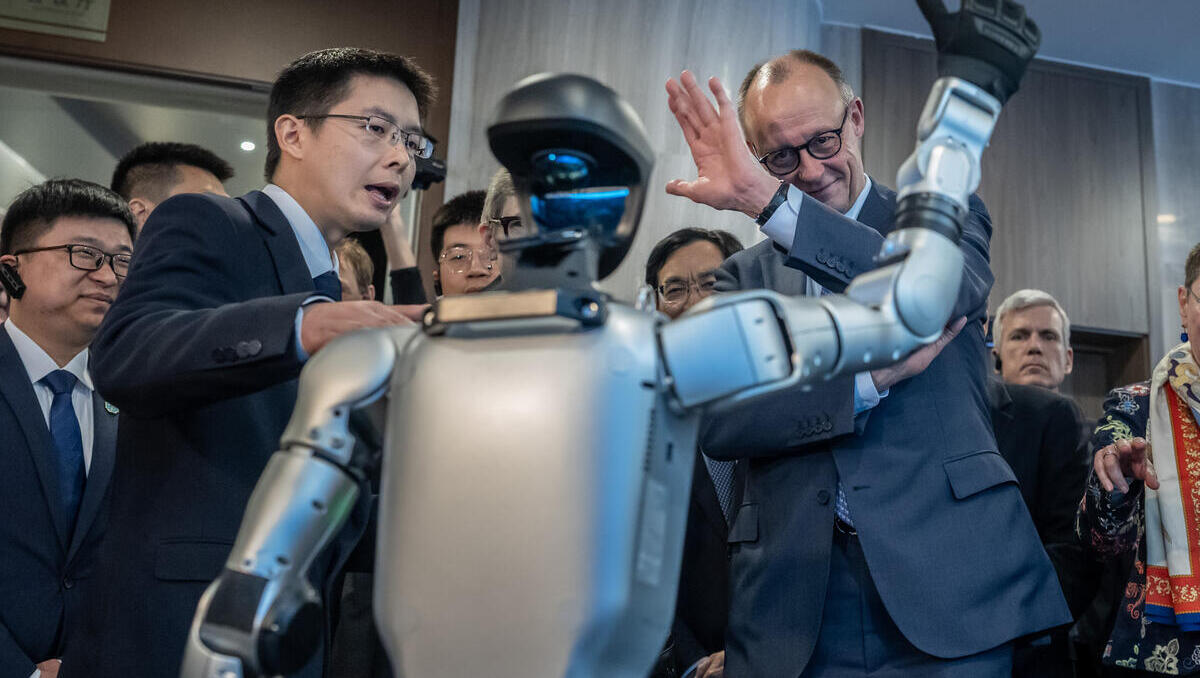

Trotz „versprochener entscheidender Durchbrüche“ bei der Strategie „wurden keine der notwendigen Fragen geklärt“, zitierte Euractiv Mitte Januar den Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Sigfried Russwurm.

Der Politik in Deutschland warf Russwurm übermäßige Komplexität vor, die zum Verlust von Vertrauen bei Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürgern führe. Damit fehle eine verlässliche Basis für Investitionen.

Die Bundesregierung will eine Flotte wasserstoffbetriebener Kraftwerke aufbauen und dafür auch Gaskraftwerke umwidmen, um künftig einen beträchtlichen Teil der benötigten Elektrizität auf dieser Wasserstoff-Basis zu erzeugen. Hintergrund sind Überlegungen, die deutsche Stromproduktion bis zum Jahr 2035 ohne Einsatz fossiler Quellen aufzustellen.

Der Plan umfasst Wasserstoffkraftwerke mit einer Leistung von 8,8 Gigawatt und Gaskraftwerke mit einer Leistung von 15 Gigawatt, welche bis 2035 auf den Betrieb mit Wasserstoff umgestellt werden sollen. Insgesamt entspricht dies ungefähr einem Drittel der deutschen Spitzenstromnachfrage des Jahres 2023. Die Wasserstoffkraftwerke sollen einspringen, wenn Windkraft- und Photovoltaikanlagen nicht genügend Strom generieren.

Sieben Milliarden fehlen

Das die Wasserstoff-Strategie nicht vorankommt hat mehrere Gründe – technische, infrastrukturelle und nicht zuletzt auch finanzielle. So fehlt seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur illegalen Umwidmung von Milliardengeldern durch die Bundesregierung schlichtweg das einst im Budget eingeplante Geld zum Aufbau der Strukturen. 7 Milliarden Euro fallen weg und können auf absehbare Sicht auch nicht durch Geld aus anderen Bereichen kompensiert werden.

„Solange der Ausbau neuer Reservekraftwerke auf Wasserstoffbasis nicht vorankommt, (…) wird in Deutschland die Lösung der Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken sein“, sagte Russwurm. Ein schneller Baubeginn sei wichtig. Ohne klare Geschäftsmodelle und eine gesicherte Finanzierung werde es jedoch keine Wasserstoffkraftwerke geben.

Brisant: sollte der Aufbau einer Wasserstoff-Wirtschaft scheitern, wäre Deutschland nicht zuletzt auch wegen des Ausstiegs aus der Kernenergie auf Kohlekraftwerke angewiesen, um die schwankungsanfälligen alternativen Energiequellen wie Windräder und Photovoltaikanlagen zu unterstützen. Alle anderen relevanten Alternativen – ob Erdgaskraftwerke oder Kohlekraftwerke – sind fossiler Natur und konfligieren deshalb mit den offiziell ausgerufenen Klima-Zielen.

„Es wäre bizarr und peinlich, wenn Deutschland, ein Land mit einer der ambitioniertesten Dekarbonisierungsstrategien, auf den Weiterbetrieb seiner Kohlekraftwerke angewiesen wäre“, so Russwurm.

Umrüstung ist teuer und technisch anspruchsvoll

Neben der fehlenden Finanzierung sind es aber in erster Linie technische Faktoren, die das Ziel des Aufbaus einer Wasserstoff-Infrastruktur in Deutschland bedrohen.

So ist die Umrüstung von Gaskraftwerken auf Wasserstoffbetrieb technisch anspruchsvoll und kostenintensiv – etwa, weil die Innenflächen der Gaskraftwerke mit Keramik ausgekleidet werden müssten, um den durch die Wasserstoffverbrennung erzeugten hohen Temperaturen standhalten zu können. Auch müssten die Brenner umgerüstet werden, weil sie nicht auf den Betrieb mit Wasserstoff ausgelegt sind.

Überhaupt weist Wasserstoff spezifische chemische und physikalische Eigenschaften auf, die Produktion, Transport und Verwendung kompliziert gestalten. Im Zuge der Umwandlung in Wärmeenergie oder Strom fallen deshalb bedeutende energetische Verluste an.

Diese energetischen Verluste belaufen sich alleine schon beim Elektrolyse-Verfahren auf 40 bis 50 Prozent, hinzu kommen Verluste bei der Aufbereitung des Wassers (Elektrolysen benötigen Reinstwasser, das in den wasserarmen Wüsten durch Meerwasser-Entsalzung gewonnen werden müsste), bei der Verflüssigung des Wasserstoffs, beim Transport in Tankern, durch Verdampfung sowie Transport und Lagerung in Deutschland.

Unter dem Strich erscheint es plausibel, dass 70 bis 80 Prozent der gesamten Energie im Wasserstoffkreislauf verloren geht, bis dieser beim Endkunden ankommt.

Ebenfalls problematisch: Wasserstoff-Atome weisen einen sehr geringen Durchmesser auf und begünstigen dadurch die Diffusion, also das Entweichen des Elements aus unter Druck stehenden Pipelines oder Tanks. Es müsste deshalb eine komplett neue Infrastruktur aufgebaut werden, weil man nur begrenzt auf bestehende Strukturen aus dem Gashandel zurückgreifen könnte.

„Steckbetrieb“ ist unrentabel

Ein weiteres Hindernis stellt der unregelmäßige Betrieb dar, auf den die Wasserstoffkraftwerke nach Wunsch von Wirtschaftsminister Robert Habeck ausgelegt sein wollen. Habecks Ministerium will diese nämlich in erster Linie zur Unterstützung der Windkraft und Solarenergie einsetzen, wenn aufgrund fehlenden Windes oder Sonnenscheins keine Elektrizität produziert werden kann. Diese Unregelmäßigkeit macht den Betrieb unrentabel und schreckt potenzielle Investoren aus der Privatwirtschaft vor einem Einstieg ab.

Zwar hat Habeck staatliche Subventionen in Milliardenhöhe angekündigt – diese fallen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nun aber erst einmal weg. „Es wird privatwirtschaftliche Investitionen brauchen, und die müssen sich lohnen - und zwar auch bei wenigen Betriebsstunden im Jahr“, zitiert die Nachrichtenagentur DPA Russwurm. „Ich bin ein Fan davon, Erneuerbare zuzubauen. Aber zur Ehrlichkeit gehört zu sagen, dass man für die Dunkelflaute Reserven braucht. Von ausreichenden Speicherkapazitäten sind wir weit entfernt.“

Genügend wasserstofffähige Gaskraftwerke seien deshalb Zukunftsmusik, so der BDI-Präsident. Gleichzeitig wie von Berlin erwogen in wenigen Jahren 50 Gaskraftwerke zu bauen, sei kaum vorstellbar. Es gebe nur wenige Hersteller, die in der Lage seien, wasserstofffähige Gasturbinen herzustellen, dies sei außerdem weder einfach noch preiswert. „Wenn allein in Deutschland 50 gleichzeitig bestellt, geplant, genehmigt und gebaut werden sollen, ist das eine Zielsetzung, die mir wenig realistisch erscheint.“

Bundesregierung rechnet mit Best Case-Szenario

„Bei der Ankündigung ihrer Kraftwerksstrategie hat die Bundesregierung unterstellt, dass wir in Zeiten, in denen Strom bei uns knapp ist, erhebliche Mengen aus dem Ausland importieren können und wir deshalb nur 25 Gigawatt zubauen müssen. Das ist eine höchst optimistische These, weil sie davon ausgeht, dass unsere Nachbarn immer dann Überschussstrom haben, wenn wir ihn brauchen. Aber auch 25 Gigawatt Zubau bedeutet 50 neue Kraftwerke“, so Russwurm.

Der BDI-Präsident weiter: „In dem Maß, wie dieser Zubau nicht gelingt, wird der Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit kaum etwas anderes übrigbleiben, als Kohlekraftwerke weiter am Netz zu halten. Und Elektroautos, die mit Strom aus Kohlekraftwerken fahren, wären nun wirklich ein schwerer Rückschlag für den Klimaschutz.“

Woher soll der Wasserstoff kommen?

Ein fundamentales Problem wurde darüber hinaus nicht gelöst: derzeit wird Wasserstoff nicht in industriell verwertbarem Maßstab produziert – weder in Deutschland noch im Ausland.

Die Bundesregierung hofft vielmehr darauf, mit Unterstützung aus der Privatwirtschaft riesige Photovoltaikanlagen in der Sahara zu bauen, um mithilfe des so generierten Stroms in dort angeschlossenen Fabriken Wasserstoff per Elektrolyse herzustellen und diesen nach Europa zu transportieren.

Diese Pläne sind nicht ansatzweise belastbar, weil sie bislang ausschließlich auf dem Papier bestehen. Selbst wenn solche Strukturen irgendwann in Nordafrika gebaut würden, blieben noch immer große Herausforderungen wie der Transport nach Europa oder der Schutz der Anlagen vor terroristischen Aktivitäten bestehen.

Die Bundesregierung versucht mithilfe eines Entwicklungsfonds, afrikanische Länder zu einer Zusammenarbeit in der Frage zu bewegen und hatte zu diesem Zweck im November vergangenen Jahres eine Konferenz in Berlin veranstaltet. Konkrete Maßnahmen sind bislang allerdings ausgeblieben.