Joe Biden wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die ihm noch zum Sieg fehlenden Wahlmännerstimmen holen und damit die US-Präsidentschaftswahlen gewinnen. Am 20. Januar 2021 dürfte der dann 78-Jährige als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt werden. Die Proteste von Donald Trump und Teilen der Republikanischen Partei werden daran nichts ändern. Zwar hofft der noch amtierende Präsident, der mehrheitlich konservative Supreme Court werde sich auf seine Seite schlagen, aber diese Erwartung wird sich kaum materialisieren - auch wenn die Mehrheit der Richter (sechs von neun) konservativ sind, drei von ihnen sogar von Trump ernannt wurden. Aber es handelt sich nicht um Erfüllungsgehilfen der Politik, sondern um Absolventen von Elite-Universitäten mit einer langen, beeindruckenden Laufbahn, die als Stars der juristischen Zunft landesweit bekannt und sehr auf eine positive Darstellung ihres Wirkens in den Geschichtsbüchern bedacht sind (zu diesem Thema haben die DWN bereits einen längeren Artikel veröffentlicht) . Ergo lassen sie sich nichts vorschreiben, darüber hinaus sprechen sie auf Basis der Verfassung Recht, nicht auf Grundlage von politischen Überzeugungen. Mit anderen Worten: Der Weg vor Gericht wird Trump und den Republikanern die verlorene Präsidentschaft nicht zurückbringen.

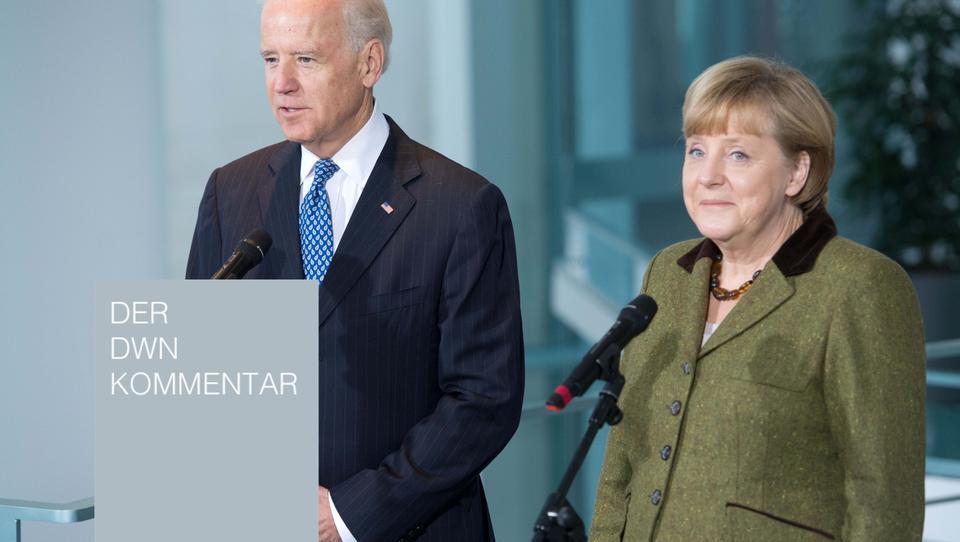

Joe Biden: Unser Freund?

Also wird´s Joe Biden. In den politischen Zirkeln und den Redaktionsstuben dieser Republik hat diese Nachricht Begeisterung ausgelöst, ja geradezu Jubel (eine der wenigen Ausnahmen stellt dieser DWN-Kommentar dar). Endlich wieder ein US-Präsident, der keine erratischen Entscheidungen trifft, der mit den europäischen Verbündeten die Diskussion sucht, nicht die Konfrontation, und der sein Land nicht konsequent aus dem Netzwerk internationaler Organisationen zurückzieht beziehungsweise zurückzuziehen droht, wie sein Vorgänger.

Gut für Deutschland, gut für Europa – sollte man jedenfalls meinen. Aber ist ein um Ausgleich bemühter, mehr Kooperation anstrebender US-Präsident für uns wirklich besser als einer, der Entscheidungen im Alleingang fällt und ein uneingeschränktes „America first“ predigt? Ich sage: Nein.

Zum einen ist auch Joe Biden kein Altruist, sind die Demokraten keine sich dem globalen Wohl verpflichtet fühlenden Weltverbesserer. Bestes Beispiel: Nord Stream 2. Die Bekämpfung der Gas-Pipeline wird von beiden Parteien, Republikanern wie Demokraten, gefordert und unterstützt. Zum anderen, und das ist der entscheidende Punkt, gibt Bidens Wahl uns Deutschen und unseren europäischen Verbündeten eine Ausrede dafür, längst überfällige Reformen weiter hinauszuschieben. Oder anders ausgedrückt: Das Wahlergebnis streut uns Sand in die Augen – wobei wir gar nicht erst versuchen, sie vor den feinen Körnern zu schützen, nein, wir begrüßen es sogar, wenn die Körner uns die Sicht auf das nehmen, was zu tun notwendig ist.

Mehr Verantwortung - auch militärisch

In einem früheren Artikel habe ich mich für ein neues europäisches Bündnis ausgesprochen, dem Staaten – unter anderem die Bundesrepublik – angehören, die sich kulturell ähneln und vergleichbare wirtschaftspolitische Ziele verfolgen. Unabhängig davon, ob so ein Bündnis entsteht, die EU unter Umständen sogar zerfällt oder aber noch enger zusammenrückt (sich möglicherweise sogar zu den Vereinigten Staaten von Europa entwickelt): Es wird notwendig sein, die deutschen Verteidigungsausgaben zu erhöhen. 1,3 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt betrugen sie letztes Jahr. Zum Vergleich: In Russland waren es 3,9 Prozent; in den USA 3,4 Prozent; in China 1,9 Prozent; in Großbritannien 2,1 Prozent; in Frankreich 1,84 Prozent. Unter einem Präsidenten Biden werden die USA zwar ihr internationales Engagement wieder verstärken, aber auf das Level hochfahren, welches im 20. Jahrhundert herrschte, werden sie es nicht, weil sie, weil ihre Institutionen und ihre Menschen müde sind und zunehmend weniger in der Lage, ihrer (selbstauferlegten) Aufgabe als Weltpolizist gerecht zu werden. Das heißt, um es nochmal zu betonen: Wir werden mehr Verantwortung übernehmen müssen – eben auch im militärischen Bereich.

Wirtschaftliche Rivalen

Weiterhin müssen wir akzeptieren, dass Amerika in wirtschaftlicher Hinsicht unserer Rivale ist. Allerdings ein angeschlagener Rivale. Hochverschuldet, mit einem teilweise inadäquaten Bildungssystem (vor allem das fehlende System der Berufsausbildung erweist sich zunehmend als Katastrophe) und einer immer weniger konkurrenzfähigen Export-Industrie, verfügt das Land jedoch nach wie vor über ein Asset, mit dem es punkten kann, das ihm eine Ausnahmestellung verschafft: Der Dollar. Nach wie vor ist der Greenback, wie er in den USA genannt wird, die unumstrittene Weltleitwährung. Muss das so bleiben? Nein.

Gerade jetzt bietet sich die Chance, das Gewicht des Euro zu erhöhen. Derzeit befinden sich die Ölpreise im Keller; das heißt (anders, als es jahrzehntelang der Fall war), befinden sich heute die Abnehmer, nicht mehr die Anbieter, in der stärkeren Position. Das heißt, jetzt ist die Zeit gekommen, um mit Russland, mit den arabischen Ländern und mit den anderen Produzenten neue Abkommen zu schließen, die besagen, dass das Schwarze Gold eben nicht mehr in Dollar, sondern von nun an in Euro gehandelt wird.

China einspannen - China bekämpfen

Und auch mit China sollten von europäischer Seite Gespräche aufgenommen werden. Warum nicht vereint Peking entgegentreten und den Anspruch erheben, den beiderseitigen Handel von nun an in Euro abzuwickeln? Das Reich der Mitte sieht vor allem die USA als Rivalen – ein solches Anliegen seitens Europas könnte also, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, in Peking durchaus auf fruchtbaren Boden fallen.

Gleichzeitig darf natürlich nicht vergessen werden, dass China weiterhin Europas größter Rivale ist. Mit dem Bau ihrer Neuen Seidenstraße (die genauso ein geopolitisches wie ein wirtschaftliches Projekt ist) und ihrem zunehmend aggressiven militärischen Auftreten im Südchinesischen Meer, versucht die Volksrepublik zum einen, große Teile des eurasischen Kontinents in ein Abhängigkeitsverhältnis zu bringen und gleichzeitig, sich militärisch unangreifbar zu machen. Die USA, Indien, Japan und eine ganze Reihe von pazifischen Anrainer-Staaten sind dabei, letzterem Ansinnen entgegenzutreten und China meerseitig mit ihren Flotten einzukreisen. Ziel ist es, zu verhindern, dass das Reich der Mitte strategische Vorteile erlangt, die es nahezu unangreifbar machen und ihm ermöglichen würden, seine aggressive politische und wirtschaftliche Expansion fortzusetzen. Nun sollten Deutschland und Europa selbstverständlich keine Seestreitkräfte in diesen Teil des Globus entsenden. Aber sie sollten die Eindämmungspolitik gegenüber China unterstützen, und zwar politisch und – wenn es die Umstände erfordern – auch logistisch.

Arroganz der Tugend

Subsummieren kann man diese Notwendigkeiten politischen Handelns unter einem Begriff: Realpolitik. Diese erlaubt es, sowohl in eisenharter wirtschaftlicher Konkurrenz zum politischen Verbündeten zu stehen als auch, mit dem politischen Gegner Handel zu treiben. Dem konsensorientierten europäischen Denken sind solche Gedanken – seit Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – fremd. Wir Europäer – die Deutschen voran – betreiben auf internationaler Ebene Gesinnungspolitik. Die vielbeschworene Arroganz der Macht ist uns fremd – die Arroganz der Tugendhaftigkeit dagegen ein Teil unseres (außenpolitischen) Selbst.

Über Trump haben wir uns ereifert – häufig zu Recht. Die Tatsache, dass das internationale System regelbasiert ist, hat er zu oft übersehen, zu häufig außer Acht gelassen. Aber dass es für einen Staat vollkommen legitim ist, innerhalb dieses regelbasierten Systems seine Interessen zu verfolgen, hätten wir wahrscheinlich eher zu akzeptieren gelernt, wenn jenseits des Großen Teichs weiterhin ein Donald Trump die Leitlinien der amerikanischen Außenpolitik bestimmt hätte. Jetzt tut es stattdessen ein Joe Biden. Der wird die Regeln des Spiels beachten – und dadurch verhindern, dass wir lernen, das Spiel zu meistern.